| 日中戦争の経過と実態 |

| 1937年(昭和12年)から1945年までの間に、日本と中華民国(蒋介石政権)との間で行われた戦争である。 |

日本側呼称として、武力紛争が勃発した当初に第1次近衛内閣が閣議決定で定めた

公式呼称は支那事変である |

| 1941年12月9日に蒋介石の重慶政府が日本に宣戦布告したことにより、事変が戦争にエスカレートしたことを受け |

| 東条内閣は10日の閣議で大東亜戦争の一部に含めることを決定した |

| 1941年12月に日本は第二次世界大戦および太平洋戦争に枢軸陣営側として参戦、日中戦争は中国戦線である |

| 1905年(明治38年)夏、孫文は東京で、興中会、華興会、光復会等の各団体を団結させることに成功、 |

| 宮崎滔天らの協力を得て中国同盟会を結成し、革命運動を大衆運動へと拡大させた。 |

| 1911年5月に政府による鉄道国有化政策に四川省などの地方省が反対し、武力衝突に発展。 |

| 同年10月、武昌で兵士らが蜂起(武昌起義)し、中華民国軍政府鄂軍都督府(中華民国湖北軍政府)成立を宣言 |

| 国号を中華民国と改める。清朝は北洋軍を派遣し、武漢三鎮江北漢口及び漢陽を攻撃。 |

| 革命軍は北洋軍に敗北、11月27日には江南武昌に撤退。その間に中国15省が次々と清朝からの独立を宣言、 |

| 各地で武装蜂起が拡大する。 |

| 1925年3月12日に孫文が病没するが、7月1日 蒋介石、汪兆銘等による、広東国民政府成立。 |

| 1926年7月9日 -蒋介石、国内の勢力統一、主に軍閥・張作霖の北京政府撲滅を目指し北伐を開始。 |

| 1927年(昭和2年)3月24日 -蒋介石の北伐軍が南京に入城 |

満州事変 |

| 関東軍が 1931年9月18日 の満州事変を契機として満州掌握を展開、翌1932年1月3日 には中国正規軍が、 |

| 満洲から一掃され、満洲事変の軍事面は終了した。 1月28日 には第1次上海事変が勃発し、 |

| 3月1日 には中国軍、上海から撤退する。同日、満州国は建国を宣言(十五年戦争の始まり)。 |

|

|

|

|

|

| 1937(昭和12)年7月7日、当時華北に駐屯していた日本軍との間で起きた盧溝橋事件が勃発、 |

| 盧溝橋事件後に本格的な戦闘が行われても、1941年12月に太平洋戦争が勃発するまで両国は宣戦布告を |

| をおこなわなかった。これは「大日本帝国と中華民国が互いに宣戦布告しておらず公式には戦争状態にない」 |

| という状態を、事変の勃発当初から日米戦争の開始までの4年間、双方が望んだからである |

|

|

|

|

|

| 年表 |

| 1930年(昭和5年) |

| 2月 - 中国共産軍が瑞金に江西省ソビエトを樹立 |

| 9月18日 - 張学良が、蒋介石支持の態度表明。 |

| 1931年(昭和6年) |

| 4月1日 - 中国、中央軍が紅軍に対し、第二次囲剿作戦 |

| 7月1日 - 中国、中央軍が紅軍に対し、第三次囲剿作戦。9月18日 - 満州事変の勃発。 |

| 1932年(昭和7年) |

| 1月28日 - 第1次上海事変勃発 |

| 5月5日 - 上海停戦協定 |

|

| 1933年(昭和8年) |

| 2月23日 - 日本軍、熱河省侵攻 |

| 10月16日 - 中国、中央軍が紅軍に対し、第五次囲剿作戦 |

| 1934年(昭和9年) |

| 3月1日 - 溥儀が満洲国皇帝に即位(康徳帝)。 |

| 10月 - 中国、政府軍が、共産軍から石城、興国を奪回 |

| 1935年(昭和10年) |

| 5月2日 - 親日新聞社長暗殺事件 |

| 1936年(昭和11年) |

| 2月26日 - 二二六事件 |

| 12月13日 - 西安事件 |

| 1937年(昭和12年) |

| 2月2日 - 第二次西安事変 |

| 8月末 - 上海派遣軍、上海上陸開始 |

| 9月23日 - 日本海軍航空隊、南昌を爆撃 |

| 10月2日 - 日本軍(北支那方面軍)、太原攻略開始(山西作戦)。 |

| 10月10日 - 日本軍(第1軍)、石家荘占領 |

| 11月19日 - 日本軍(中支那方面軍)、蘇州攻略 |

| 11月27日 - 日本軍(中支那方面軍)、無錫攻略 |

| 12月13日 - 南京陥落、日本軍が南京城内へ入城 |

| 1938年(昭和13年) |

| 1月10日 - 日本軍、青島を占領 |

| 10月21日 - 日本軍(第21軍)、広州占領 |

| 1939年(昭和14年) |

| 3月初め - 日本軍、海州など江蘇省の要所を占領 |

| 5月11日 - ノモンハン事件勃発 |

| 9月1日 - 欧州で第二次世界大戦勃発。 |

| 12月25日 - 桂林で鹿地亘らが日本人民反戦同盟を結成。 |

| 1940年(昭和15年) |

| 8月20日~12月5日 - 八路軍、日本軍に対して大攻勢 |

| 1941年(昭和16年) |

| 3月15日 - 日本軍、錦江作戦。 |

| 5月~8月末 - 日本軍、再び重慶を大空襲 |

| 12月8日 - 日本軍(支那派遣軍)、香港攻略開始(香港の戦い)。12月25日 - 日本軍、香港占領 |

|

| 盧溝橋事件(ろこうきょうじけん) 1937年(昭和12年)7月7日 |

| 北京(北平)西南方向の盧溝橋で起きた日本軍と中国国民革命軍第二十九軍との衝突事件である |

| 中国では一般的に七七事変と呼ばれる |

| この事件後に幾つかの和平交渉が行われていたが、日中戦争(支那事変)の発端となったとされる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1937年7月6・7日、豊台に駐屯していた日本軍支那駐屯軍第3大隊(第7、8、9中隊、第3機関銃中隊)および |

| 歩兵砲隊は、北平の西南端から10余キロにある盧溝橋東北方の荒蕪地で演習を実施した。 |

| この演習については日本軍は7月4日夜、中国側に通知済みであった。 |

| 夜間演習中の華北駐屯日本軍一木大隊の中隊に対して十数発の射撃がなされたことを契機に,日本軍と |

| 冀察政権 (政務委員会) 第 29軍との衝突に発展した事件。 |

| その銃撃が国民党軍によるものと思いこみ、遂に日本軍と国民党軍の武力衝突 |

| いわゆる「盧溝橋事件」が起こったのです。そして、この事件を契機として、日本は広大な支那大陸を舞台に、 |

| 昭和20(1945)年8月15日の終戦迄、「日中戦争」と呼ばれる終わる事の無い戦争の泥沼へと |

| 引きずり込まれていったのです。盧溝橋事件」は、共産党による「謀略」だった。 |

当時、国民党に対して劣勢だった共産党は、「起死回生」を図る為、日本軍・国民党軍双方を戦わせて

|

| 疲弊させ、「漁夫の利」(つまりは、支那全土の支配権)を得ようと考えたのです。 |

| この事件は、中国側研究者は「日本軍の陰謀」説を、また、日本側研究者の一部には「中国共産党の |

| 陰謀」説を唱える論者も存在するが、いずれも大勢とはなっていない。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

何故北京に日本軍が駐屯していたのか?

| 清朝末期の明治33年に、宗教政治結社である義和団が、外国人排斥を掲げ、北京の外国公使館を襲撃した |

| 「義和団事件」が起こった。時の清国政府はこれを契機に外国人勢力の一掃をもくろみ、陰で暴動をあおった。 |

| これに対して列強は、日本、ロシア、アメリカ、ドイツ、フランスなどの11カ国の共同出兵を行って暴動を鎮圧した。 |

| この講和条約として、翌年の1901(明治34)年に締結された「北清事変に関する最終議定書(北京議定書)」で |

| 列強各国は公使館を守る(第7条)、北京・海浜間の「自由交通を維持」(第9条)を目的とした無期限駐兵権を |

| 清国に認めさせた。 |

| 更に同議定書の「交換公文」において、各国軍隊には、鉄道沿線において犯罪捜査を行い、犯罪者に対して |

| 懲罰権を行使する権限や、清国政府に通告することなく実弾射撃以外の訓練や演習を行う権限も付与された、 |

| という解釈が確立されていた。 |

| 盧溝橋事件当時の駐留軍兵力は、イギリス軍1,000名、アメリカ軍1,220名、フランス軍1,820名、イタリア軍300名。 |

| 居留民が33,000名に達していた日本の場合、5,600名が駐留していた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7月11日まで

日本政府と中国政府は、停戦協定と並行して大兵力を動員させた。

7月12日以後の経過

| 7月13日、北平の大紅門で日本軍トラックが第38師によって爆破され日本兵4名が殺害される(大紅門事件) |

| 7月14日、日本軍騎兵が惨殺される。 7月18日、日本軍偵察機への射撃が行われる。 |

| 7月19日、蒋介石は「最後の関頭」演説を公表して、抗戦の覚悟を公式に明らかにした。 |

| 同日、宛平県城内より日本軍への砲撃が行われる。 |

| 7月20日の宛平県城内より日本軍への再砲撃と日本軍の報復砲撃。 |

| 7月25日の郎坊事件、26日の広安門事件を経て、28日には北支における日中両軍の全面衝突が開始された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

交戦勢力

| 日本 |

|

中国軍 |

|

|

|

| 支那駐屯軍参謀長司令官代行 |

|

国民革命軍第二十九軍 |

| 指揮官:橋本群少将 |

|

指揮官:宋 哲元二十九軍軍長 |

| 支那駐屯歩兵第一連隊 |

|

秦徳純 (二十九軍副軍長) |

| 牟田口 廉也大佐 |

|

馮治安 (三十七師師長) |

| 森田徹 中佐 |

|

|

| 一木清直少佐:第三大隊長 |

|

|

|

|

|

| 戦力 |

5,600 |

|

兵員:100 |

|

支那駐屯軍の総兵力 |

|

二十九軍の総兵力、平津地区には40,000 |

| 損害 |

|

|

|

| 7月7日 |

戦死10 戦傷30 |

|

戦死60余、戦傷120余 |

| 7月10日 |

戦死6 戦傷12 |

|

戦傷死約150 |

|

| |

| 南京攻略戦 1937年12月4日 - 12月13日 |

| 日本軍は、中華民国の首都南京を陥落させた。中国側の呼称は南京保衛戰、南京保??である。 |

| 第二次上海事変で日中の全面衝突が始まった後、日本軍は上海付近の敵を掃討して中国側の戦意を喪失させ |

| 戦争を終結させる目的で11月7日に中支那方面軍を編成。上海西部の蘇州から嘉興を結ぶ線までを作戦制限 |

| 区域とする。11月16日、国民政府は重慶への遷都を宣言。中支那方面軍は独断で作戦制限区域を越え、 |

| さらに南京攻略の必要性を上申。11月24日、大本営は中支那方面軍の作戦制限区域を解除し、 |

| 12月1日には南京攻略を命令する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

経過

1937年(昭和12年)

| 11月7日 |

臨参命第百三十八号「中支那方面軍」(第10軍と上海派遣軍を隷下に置く)編合の下令 が出され、 |

| 作戦地域は蘇州から嘉興を結ぶ線の東側に限定される。 |

| 11月9日 |

上海戦線の中国軍は退却開始。 |

| 11月19日 |

中支那方面軍は独断で作戦地域を越え、無錫・湖州の攻撃準備。 |

| 12月4日 |

日本軍、南京市郊外まで進軍。 |

| 12月10日 |

和平開城勧告文の回答期限の午後一時、中国軍からの反応なく、日本軍は総攻撃を開始 |

| 12月13日 |

南京城陥落。日本軍が南京城内へ入城 |

1938年(昭和13年)

3月23日 中華民国維新政府が中支那派遣軍の指導で南京に成立。

その後

| 現在、一部では南京陥落後に日本軍は多数の民間人や捕虜を不法に殺害したともいわれている(南京事件)。 |

| 第二次世界大戦終結後の東京裁判では、「捕虜及び一般人に対する国際法違反」により陸軍大将・松井石根 |

| らが処刑された。また、この戦いの後、日本軍は徐州と武漢を含むむいくつかの都市も占領し |

| (徐州会戦、武漢作戦)、一方、中国側は1938年の黄河決壊事件によって |

| 三つの省を覆う洪水を引き起こし、日本軍の侵攻を止めようとした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 交戦兵力:不明 |

|

中国軍 交戦兵力:約20万人 |

| ・中支那方面軍 - 司令官:松井石根大将 |

|

南京防衛司令長官部 |

| ・上海派遣軍 - 司令官:朝香宮鳩彦王中将 |

|

司令長官:唐生智、副司令長官:羅卓英・劉興 |

| ・第3師団先遣隊 - 隊長:鷹森孝大佐 |

|

参謀長:周?、副参謀長:余念慈 |

| ・第9師団 - 師団長:吉住良輔中将 |

|

・第2軍団(徐源泉) |

| ・第16師団 - 師団長:中島今朝吾中将 |

|

・第41師(丁治磐) |

| ・第13師団歩兵第103旅団(山田支隊) |

|

・第121旅(張習崇) ・第123旅(?勤学) |

| 旅団長:山田栴二少将 |

|

・第48師(徐継武) |

| ・第10軍 - 司令官:柳川平助中将 |

|

・第142旅 ・第144旅(郭浚) |

| ・第6師団 - 師団長:谷寿夫中将 |

|

・第66軍団(葉肇) |

| ・第114師団 - 師団長:末松茂治中将 |

|

・第159師(譚邃) |

| ・第5師団歩兵第9旅団(国崎支隊) |

|

・第477旅(司徒非) ・第475旅(林偉濤) |

| 旅団長:国崎登少将 |

|

・第160師(兼・葉肇) |

日本軍による南京城への入城 |

|

・第478旅(喩英奇) ・第480旅 |

|

・第71軍(王敬久) |

|

・第87師(沈発藻) |

|

・第259旅(易安華) ・第260旅(劉啓雄) |

|

・第261旅(陳頤鼎) |

|

・第72軍(孫元良) |

|

・第88師(兼・孫元良) |

|

・第262旅(朱赤) ・第264旅(高到嵩) |

|

・第74軍団(兪済時) ・第78軍団(宋希濂) |

|

・第83軍団(鄧龍光) ・江防軍(劉興) |

|

|

・教導総隊(桂永清) ・憲兵司令部(蕭山令) |

|

・陸軍装甲兵団(杜聿明) ・砲兵第42団(繆範) |

|

第23集団軍 |

|

・総司令:劉湘、副総司令:唐式遵 |

|

・第21軍(唐式遵) ・第23軍(潘文華) |

|

| |

| |

| 第二次上海事変 1937年8月13日 - 10月26日 |

| 1937年(昭和12年)8月13日から始まる中華民国軍の上海への進駐とそれに続く日本軍との交戦である。 |

| 盧溝橋事件により始まった華北(北支)での戦闘は、いったんは停戦協定が結ばれたものの |

| 7月25日の郎坊事件で停戦が破られると、26日の広安門事件で日本人に犠牲者が発生し、29日の通州事件では |

| 民間人を含む230名が虐殺されて、日本人の大多数は激昂し、「暴支膺懲」の主戦論の前に日本国内の非戦派の |

| 説得力を失った。この事件以後華中(中支)において拡大することになった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| この戦闘の背景には、蒋介石の、万里の長城以南の中国に対する統一を守る(蒋介石は現時点では満州に |

| における領土回復は後回しと考えていた)ために、日本軍を華北から撤兵に追い込むという戦略があった。 |

| この戦略の基礎となったのが1930年代における中独合作である。1934年からドイツの中国国民党への投資が |

| 続いており、ドイツ製の軍需物資が輸出され、ドイツ軍事顧問団の指導により、大陸沿岸と揚子江には砲台が |

| 築かれ、第一次世界大戦型の要塞線「ゼークトライン(チャイニーズヒンデンブルクラインとも)」が上海の西方の |

| 非武装地帯に上海停戦協定を違反して盧溝橋事件以前から築かれていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 当時の上海はフランス租界、日英米の共同租界、上海特別市の三行政区域に分かれていた。自国民を守るため、 |

| 米軍2800人、英国軍2600人、日本海軍陸戦隊2500人、仏軍2050人、伊軍770人がいた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1937年(昭和12年)7月7日の盧溝橋事件を発端に、同月28日に至り日中両軍は華北において衝突状態に入った |

| (北支事変)。上海では1932年(昭和10年)ごろから中国軍と日本軍の関係はかなり険悪であった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1937年8月9日夕刻に起こった、上海海軍特別陸戦隊中隊長の大山勇夫海軍中尉(海軍兵学校第60期卒業、 |

| 死後海軍大尉に特進)が殺害された事件である。中国側から「虹橋空港事件」と呼ばれる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 8月12日未明、中国正規軍本隊が上海まで前進、中国軍の屈指の精鋭部隊である第87師、第88師などの |

| 約3万人が国際共同租界の日本人区域を包囲した。日本軍の上陸に備えて揚子江の呉淞鎮と宝山にも約1千名 |

| を配置した。対する日本軍は、上海陸戦隊2200、漢口から引き揚げてきた特別陸戦隊300、呉と佐世保から |

| 送られた特別陸戦隊1200、出雲の陸戦隊200、他320の計4千人あまりであった。 |

| 8月13日午前10時半頃、商務印書館付近の中国軍は日本軍陣地に対し機関銃による射撃を突然開始している |

| 8月14日には日本艦艇をねらったとされる国民党軍機による空襲(後述)が開始された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 8月21日、中華民国とソビエト連邦の間で中ソ不可侵条約が締結された。 |

| 8月23日、上海派遣軍の2個師団が、上海北部沿岸に艦船砲撃の支援の下で上陸に成功した。 |

| 9月末までで第11師団は戦死者1560名、戦傷者3980名、第3師団は戦死者1080名、戦傷者3589名であった。 |

| 10月18日には5個師団と1支隊の戦死傷者は22082名に達した。 |

| 10月9日、3個師団を第10軍として杭州湾から上陸させることを決定した |

| 10月10日、上海派遣軍はゼークトラインに攻撃を開始、2日後には各所で突破に成功した。 |

| 10月26日、上海派遣軍は最大の目標であった上海近郊の要衝大場(Dachang)鎮を攻略し、 |

| 11月5日、上海南方60キロの杭州湾に面した金山衛に日本の第10軍が上陸した。 |

| 日本側は3ヶ月で戦死者10076名、戦傷者31866名、合わせて41942名の死傷者を出し、 |

| 日露戦争の旅順攻略にも匹敵する凄残な消耗戦であった。10倍近い敵軍を壊走させた |

| 上海派遣軍は、10月20日に編制された第10軍(柳川平助中将)とともにすかさず追撃 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

中国軍 |

| 指揮官 |

|

|

|

| ・第三艦隊 |

長谷川清海軍大将 |

|

|

張治中 |

| ・上海派遣軍 |

柳川平助陸軍中将 |

|

|

蒋介石 |

| ・第10軍 |

松井石根陸軍大将 |

|

|

陳誠 |

| |

|

|

|

| 戦力 |

約250,000名 |

|

戦力 |

約600,000名 |

|

航空機 500機 |

|

|

航空機200機 |

|

戦車 300両 |

|

|

|

軍艦 130隻 |

|

|

|

|

|

|

| 損害 |

戦死70,000 |

|

戦死 |

150,000-200,000 |

|

|

|

| 第二次上海事変に陣地内の日本軍兵士 |

|

中華民国国民革命軍の機関銃陣地 |

|

|

|

| 本部屋上で待機する海軍特別陸戦隊 |

|

国民党軍機から爆撃を受けたキャセイホテル前の惨状 |

|

| 重慶爆撃(じゅうけいばくげき) 1938年12月4日~1943年8月23日 |

日本軍により断続的に218回行われた重慶に対する戦略爆撃。中国側の主張では死者は計11,800人、

家屋の損壊は17,600棟となっている。

1937年の第二次上海事変の結果、日本軍は中華民国の首都南京を攻略し占領。

日本政府は中華民国・中国国民党が和睦を乞うことを期待した。これに対して対日徹底抗戦を

決定した国民政府は、アメリカやイギリスなどの援助を受け、首都機能を南京から漢口に移転した。

しかし漢口も陥落したため、さらに内陸である四川の重慶への首都移転を実行した。

| 防備の固められた重慶に対しては、より新鋭の九七式重爆撃機、九六式陸上攻撃機を主体とする陸・海軍の |

| 航空兵力による長距離侵攻を実施する事となった。 |

| 爆撃は主に1939年から1941年の、視界が確保できる春から秋の間に行われ、投下した爆弾は1940年には |

| 4333トンに達した。爆撃は陸軍爆撃隊、海軍航空隊それぞれが日程調整のうえ実施した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| チャハル作戦(ちゃはるさくせん) 1937年(昭和12)8月9日~10月17日 |

| 1937年(昭和12)8月9日から10月17日にかけて行われた察哈爾省・綏遠省(現在の内モンゴル自治区)における |

| 日本軍の作戦である。7月7日の盧溝橋事件から始まった日中戦争(支那事変)で、日本軍は7月末には |

| 北平・天津地方を制圧し、華北分離工作を完成させるため、8月には北支那方面軍を編成して |

| 河北省保定(パオティン)以北の制圧を実行に移そうとしたが、河北省南部に集結しつつある中国軍と |

| 衝突する恐れがあったため準備期間が必要となり一時延期され、代わりに行われた作戦である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 徐州会戦(じょしゅうかいせん) 1938年4月7日 - 5月19日(6月7日) |

| 日中戦争中の1938年(昭和13年)4月7日から6月7日まで、江蘇省・山東省・安徽省・河南省の一帯で行われた |

| 日本陸軍と中国軍(国民革命軍)による戦い。 |

| 日本軍は南北から進攻し、5月19日に徐州を占領したが、国民党軍主力を包囲撃滅することはできなかった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2月16日の御前会議で天皇の承認を得た。一方、黄河の線まで到達していた北支那方面軍と南京占領後

停止していた。 |

| 中支那派遣軍は、津浦線(天津―浦口)を打通して南北の占領地域を繋げることを要望していたが、 |

| 参謀本部には認められていなかった。参謀本部の方針は、1938年内は作戦を休止して国力を蓄積し、 |

| 1939年以降から大作戦を行うという長期持久構想だった。 |

中国軍は第5戦区司令長官李宗仁指揮のもとに、野戦軍約40万から50万人の大兵力を

徐州付近に集結させていた。 |

| 4月7日、大本営は「徐州付近の敵を撃破」することを北支那方面軍・中支那派遣軍に命じ、 |

| 不拡大方針は二ヶ月足らずで放棄された。 |

| 中支那派遣軍司令官畑俊六大将は、5月5日に第9師団と第13師団に前進を命令、徐州作戦を発動した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5月25日、北支那方面軍司令官・寺内寿一大将と中支那派遣軍司令官・畑俊六大将がそろって

徐州入城式をおこなった。

中国軍主力を取り逃がした日本軍は、その後追撃態勢に入った。

参加兵力

| 日本軍 |

|

中国軍 |

| 北支那方面軍 - 司令官:寺内寿一大将 |

|

第5戦区 - 司令長官:李宗仁 |

| ・第1軍 - 軍司令官:香月清司中将→梅津美治郎中将 |

|

(※各兵団は徐州放棄時の区分) |

| 第14師団 - 師団長:土肥原賢二中将 |

|

|

| ・第2軍 - 軍司令官:東久邇宮稔彦王中将 |

|

魯南兵団 - 総指揮:孫連仲(第2集団軍総司令) |

| 第5師団 - 師団長:板垣征四郎中将 |

|

第2集団軍、第22集団軍、第51軍、第60軍 |

| 第10師団 - 師団長:磯谷廉介中将 |

|

第46軍、第22軍、第75軍、第140師 |

| 第16師団 - 師団長:中島今朝吾中将 |

|

隴海兵団 - 総指揮:湯恩伯(第20軍団長) |

| 第114師団 - 師団長末松茂治中将(後方警備) |

|

第20軍団、第2軍、第68軍、第59軍、第92軍 |

| 混成第3旅団・混成第13旅団 (関東軍から増援) |

|

淮北兵団 - 総指揮:廖磊(第21集団軍総司令) |

| ・臨時航空兵団 |

|

第21集団軍、第31軍、第77軍 |

|

|

淮南兵団 - 総指揮:李品仙(第5戦区副司令長官) |

| 中支那派遣軍 - 司令官:畑俊六大将 |

|

第26集団軍、第27集団軍 |

| 第3師団 - 師団長:藤田進中将 |

|

蘇北兵団 - 総指揮:韓徳勤(第24集団軍総司令) |

| 第9師団 - 師団長:吉住良輔中将 |

|

第24集団軍 |

| 第13師団 - 師団長:荻洲立兵中将 |

|

第59軍 - 軍長:張自忠 (撤退援護) |

| 岩仲挺進隊(戦車第1大隊基幹) |

|

第38師、第180師、第21師、第139師、第27師 |

| 佐藤支隊 - 長:佐藤正三郎少将 |

|

|

| (第101師団から派遣) |

|

第1戦区 - 司令長官:程潜、副司令長官:劉峙 |

| 坂井支隊 - 長:坂井徳太郎少将 |

|

予東兵団 -兵団総司令:薛岳 (魯西兵団を改編) |

| (第6師団から派遣) |

|

第17軍団、第39軍、第64軍、第27軍、 |

|

|

第71軍、第74軍 |

| ・海軍部隊 (連雲港に上陸) |

|

第20集団軍 - 総司令:商震 |

|

|

|

| 戦力 |

約216,000人 |

|

約5-600,000人 |

|

|

|

| 損害 |

(2-5月) 戦死:2,130 |

|

全体の1割(5-6万人)を撃滅 (日本軍の推定) |

|

全体の損害は不明 |

|

|

|

(第2軍) 戦死:7,452 |

|

|

|

負傷 8,586人 |

|

|

| |

|

|

|

| |

徐州で会見した

北支那方面軍司令官・寺内寿一大将(右)と

中支那派遣軍司令官・畑俊六大将(左)。 |

氾濫地帯で作戦中の中国兵 |

|

| 武漢作戦(ぶかんさくせん) 1938年(昭和13年)6月11日 - 10月27日 中国湖北省武漢 |

| 徐州会戦後も蒋介石政権は日本に対し徹底抗戦を続け、事変解決へは至らなかった。 |

| この作戦は蒋介石政権の降伏を促すため、広東作戦とともに中国の要衝を攻略することを目的とし、 |

| 日中戦争中最大規模の30万以上の兵力で行なわれた。また日本国内ではこの動員・巨額の出費のため、 |

| 政府は1938年5月5日に国家総動員法を施行、同月近衛文麿内閣を改造した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大本営は6月18日に武漢作戦の準備を命令。8月22日に目的は要地武漢三鎮の占領であるとし、

通城と岳州を進出限界線として要地の占領とその間の敵の撃破を命令した。

参加兵力

| 日本軍 交戦兵力:不明 |

|

中国軍 交戦兵力:約20万人 |

| ・中支那派遣軍 - 司令官:畑俊六大将 |

|

・総司令:蒋介石 |

| ・第11軍 - 司令官:岡村寧次中将 |

|

・武漢衛戊 - 総司令:陳誠 |

| ・第6師団 - 師団長:稲葉四郎中将 |

|

・第9戦区第1兵団 - 司令:薛岳 |

| ・第9師団 - 師団長:吉住良輔中将 |

|

・第9集団軍 - 司令:?奇偉 |

| ・第27師団 - 師団長:本間雅晴中将 |

|

・第25軍 - 軍団長:張發奎、王敬九 |

| ・第101師団 - 師団長:伊東政喜中将 |

|

・第4軍 - 軍団長:歐震通 |

| ・第106師団 - 師団長:松浦淳六郎中将 |

|

・第74軍 - 軍団長:?濟時 |

| ・第17師団歩兵旅団 - 旅団長:鈴木春松少将 |

|

・第79師団 - 師団長:段朗如 |

| ・第2軍 - 司令官:東久邇宮稔彦王中将 |

|

・第58師団 - 師団長:馮聖法 |

| ・第3師団 - 師団長:藤田進中将 |

|

・第51師団 - 師団長:王耀武 |

| ・第10師団 - 師団長:篠塚義男中将 |

|

・第51師団305団 - 団長:張靈甫 |

| ・第13師団 - 師団長:荻洲立兵中将 |

|

・第5戦区 - 司令長官:李宗仁 |

| ・第16師団 - 師団長:藤江恵輔中将 |

|

・第3兵団、第2集団軍 - 司令:孫連仲 |

|

|

・第71軍 - 軍団長:宋希濂 |

|

|

・第30軍 - 軍団長:田鎮南 |

|

|

・第42軍 - 軍団長:馮安邦 |

|

|

|

| 損害 |

|

|

| 戦死 |

9,500人 |

|

遺棄死体 195,500 |

| 戦傷 |

26,000 |

|

捕虜 11,900 |

| 病死 |

900 |

|

|

| |

|

|

| |

|

国民革命軍の機関銃 |

|

| 襄東会戦(じょうとうかいせん) 1939年(昭和14年)5月1日-5月20日 |

| 湖北省の襄東地区で行われた日本陸軍と国民革命軍による戦闘である。反攻を企図して集結した |

| 中国軍を日本軍が撃滅しようとした。襄東とは、襄河(漢水の別称)以東の地域を指す。 |

| 1938年(昭和13年)に行われた日本軍による武漢作戦・広東作戦で主要都市武漢、広東を失陥した |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 5月1日、東方面の第3師団が予定通り中国第31集団軍に対して牽制攻撃を開始した。 |

| 5月11日、第3師団は合河付近で第31集団軍の3~4個師を撃破追撃し、翌日新集に到達した。 |

| 軍主力(第13、第16師団、騎兵団)も山地周辺で中国軍を撃破した |

| 5月12日、第11軍司令部は中央直系軍(第31集団軍等)をおおむね壊滅させ作戦目的を達成したと判断し、 |

| 部隊を反転させ大洪山東方地区の残敵掃討を命令した。 |

| 中国軍は広大な山地に分散して退却したため予期したほどの戦果は上がらなかった |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

韓庄の戦い

| 襄東会戦中の特筆すべき戦闘として、韓庄の戦いが挙げられる。日本軍第11軍の左前方に進出した |

| 騎兵団(団長・騎兵第4旅団長小島吉蔵少将)は、5月10日に新野にて退却中の中国軍(500~600名)を撃破し、 |

| 翌5月11日、中国軍主力の背後に出るため進路を東に向けた。 |

| 日中戦争中には中隊以下の乗馬戦闘は幾つか発生したが、旅団規模による騎兵戦闘は、 |

| 日露戦争中の1904年(明治37年)5月30日、騎兵第1旅団により行われた曲家店の戦い以来のもので、 |

| 小島騎兵団による戦闘が日本史における最後の大規模な乗馬戦となった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

中国軍 |

|

|

|

| 第11軍 - 司令官:岡村寧次中将 |

|

第5戦区 - 司令長官:李宗仁上将 |

| 第3師団 - 師団長:藤田進中将 |

|

第31集団軍 - 総司令:湯恩伯 |

| 配属部隊 -戦車1個大隊、野戦重砲兵2個連隊など |

|

第13軍(第89師、第110師、第193師) |

| 第13師団 - 師団長:荻洲立兵中将 |

|

第85軍(第4師、第23師、第91師) |

| 第16師団 - 師団長:中島今朝吾中将 |

|

第11集団軍 - 総司令:李品仙 |

| 騎兵団 - 長:小島吉蔵少将 |

|

第84軍(第173師、第174師、第189師) |

| 騎兵第4旅団、騎兵第17大隊、騎兵第20連隊など |

|

第39軍(第34師、第56師) |

| 澄田支隊(第11軍砲兵隊主力を基幹に編成) |

|

第45軍(第22集団軍所属。第122師、第127師) |

|

|

第37師、第180師(右翼兵団(襄西地区)の一部) |

|

|

第1戦区(河南省方面)の一部 |

|

|

第2集団軍 - 総司令:孫連仲 |

|

|

第30軍(第30師、第31師) |

|

|

第68軍(第119師、第143師) |

|

|

|

| 戦力 |

3個師団他 |

|

約30個師 |

| 損害 |

|

|

| 損害戦死: 約650人 |

|

遺棄死体: 約15,000 |

| 負傷: 約1,800人 |

|

捕虜: 約1,600人 |

|

| 南寧作戦(なんねいさくせん) 1939年(昭和14年)11月15日~12月1日 |

1939年11月15日から12月1日までの間、「援蒋ルート」の遮断を目的として広西省の南寧攻略した日本軍の作戦。

1939年(昭和14年)に入ると、南寧を攻略して援蒋ルートを遮断し、更には奥地爆撃の航空基地を設定

しようと言う意見が海軍側から提唱された。

参加兵力

| 日本軍 約25,000人 |

|

中国軍 約30,000人 |

| ・第21軍 - 軍司令官:安藤利吉中将 |

|

・桂林行営 - 主任:白崇禧 |

| (軍主力は広東省で翁英作戦を展開) |

|

・第16集団軍 - 総司令:夏威 (広西軍の6個師) |

| ・第5師団 - 師団長:今村均中将 |

|

・第31軍 - 軍長:韋雲淞 |

| ・及川支隊 - 歩兵第9旅団長:及川源七少将 |

|

(第131師、第135師、第188師) |

| ・中村支隊 - 歩兵第21旅団長:中村正雄少将 |

|

・第46軍 - 軍長:何宣 |

| ・台湾混成旅団 - 旅団長:塩田定七少将 |

|

(第170師、第175師、新編第19師) |

| ・協力部隊 - 第二遣支艦隊、第3連合航空隊 |

|

・第200師 (中央軍第5軍所属の機械化部隊) |

| 損害 |

|

損害 |

| 戦死:8,122人 |

|

戦死:10041人 |

| 戦傷:315 |

|

捕虜: 664 |

経過

海南島三亜湾から約70隻余りの輸送船団に乗った日本軍は、11月15日、16日にかけて欽州湾岸へ上陸した。

荒天の中での上陸作戦であったため中国軍の不意をついたかたちとなり、日本軍部隊は大きな抵抗を受けず

上陸に成功した。上陸後、第5師団は三縦隊となり、逐次抵抗しながら後退する中国軍を追撃した。

|

| 崑崙関の戦い (こんろんかんのたたかい) 1939年(昭和14年)12月17日 - 1940年(昭和15年)1月中旬頃 |

広西省の崑崙関周辺の陣地をめぐっておこなわれた戦闘である。南寧奪回を目指す中国軍の攻勢を受け、

日本軍は激戦の末に崑崙関から後退したが、南寧への進攻は食い止めた。

| 1939年(昭和14年)11月、日本軍は「援蒋ルート」遮断のため、広西省に上陸して南寧を占領した。この動きに対し |

| 中国側は、柳州・貴陽方面への侵攻の恐れと、仏印からの補給路遮断の二つの脅威を感じていた。 |

| 12月7日頃、第5師団長今村均中将は現地の住民から「中国軍10万人が前進してくる」という情報を得たが、 |

| 南寧北方の山岳地帯を10万の大軍が通過できるはずがないと判断し、これに関心を払わなかった。 |

| 1939年(昭和14年)12月期は中国軍に圧倒され苦戦しいられて今村中将は中村正雄少将の指揮する |

| 中村支隊(歩兵第42連隊の歩兵2個大隊))を九唐へ派遣させた。 |

| 激戦により25日中村正雄少将は敵の狙撃を受けて腹部貫通の重傷を負って戦死する |

| 翌40年1月28日から日本軍(第21軍)は賓陽へむけて反攻作戦を実施し、南寧方面から中国軍主力を撃退した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

中国軍 |

| 第5師団 - 師団長:今村均中将 |

|

総指揮官 - 桂林行営主任:白崇禧 |

| 歩兵第21旅団(中村支隊 -旅団長:中村正雄少将 |

|

第38集団軍 - 総司令:徐庭瑤 |

| (戦死後、坂田大佐が代理) |

|

第5軍 - 軍長:杜聿明 |

| 歩兵第21連隊 - 連隊長:三木吉之助大佐 |

|

栄誉第1師 - 師長:鄭洞国 |

| 歩兵第42連隊第2大隊(松本大隊) - |

|

第200師 - 師長:戴安瀾 |

| 大隊長:松本総三郎少佐 |

|

新編第22師 - 師長:邱清泉 |

| 歩兵第42連隊 - 連隊長:坂田元一大佐 |

|

第5軍直属 |

| 歩兵第9旅団(及川支隊)-旅団長:及川源七少将 |

|

装甲兵団[5] - 長:胡獻群(T-26B型軽戦車 |

| 台湾歩兵第1連隊 - 連隊長:林義秀大佐 |

|

騎兵団 - 長:蕭平波 |

| 台湾歩兵第2連隊 - 連隊長:渡辺信吉大佐 |

|

第99軍(軍長:傅仲芳)、第66軍(軍長:葉肇) |

| 第21独立飛行隊(九七式軽爆撃機)、 |

|

砲兵 - 15センチ榴弾砲3~4門、野山砲・迫撃砲多数 |

| 海軍・第3連合航空隊が支援 |

|

中ソ連合航空隊 (戦闘機・爆撃機:約100機) |

| 対戦車戦闘には九四式速射砲、改造三八式野砲 |

|

中国空軍第2路部隊 - 司令官:??非 |

| 四一式山砲(連隊砲)などを使用 |

|

ソ連空軍志願隊-戦闘機隊長:ステパン・スプルーン |

| 戦力 45000(第5師団) |

|

86,400人 第5、第66、第99軍 |

|

|

|

| 損害 |

死傷:1,761

(三木部隊+及川支隊) |

|

死傷:約29,339 |

| (三木部隊+及川支隊) |

|

(生死不明含む) |

|

| 冬季攻勢(とうきこうせい) 1939年(昭和14年)12月 - 1940年(昭和15年)2月 |

| 場所:綏遠省、山西省、山東省、安徽省、河南省、湖北省、湖南省、江西省、広東省、広西省等 |

| 中国のほぼ全戦線にわたって行われた中国国民革命軍の攻勢である。この攻勢の規模や中国軍の戦意は |

| 日本軍の予想を遥かに上回るものであった。中国軍の抗戦意思と戦力が |

| 軽視できないものであると見直す結果になり、各地で反撃作戦を実施することになる |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

華北方面の攻勢

| 華北方面における冬季攻勢は、山西省南部を重点とした広範囲で企図されていたが、偶然にも |

| 第37師団が12月上旬から中条山方面での作戦を実施したので未然に攻勢の機先を制した形となり、 |

| また国民政府側と共産党側との対立もあって大規模な攻勢は見られなかった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

包頭の戦い

| 12月上旬から、綏遠省包頭(騎兵集団司令部の所在地)周辺では中国軍の出撃が頻発し、 |

| 日本軍の警備隊と戦闘を交えていた。 |

| 騎兵第13、第14連隊はそれぞれ独断で包頭の救援に向かったが、途上でいずれも中国軍に包囲され、 |

| 騎兵第13連隊はその過半を失い、騎兵第14連隊長小林一男大佐は戦死した。 |

| 空振りに終わった討伐隊は日没後包頭に帰還した。 |

| 22日から騎兵集団は総攻撃を開始、23日中国軍は退却した。 包頭に来襲したのは、 |

| 五原を拠点とする第35軍(軍長:傅作義)で、日本軍は翌1940年1月から傅作義軍を撃破するために |

| 後套進攻作戦(五原作戦)を実行する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

後套進攻作戦(五原作戦) (こうとうしんこうさくせん) 1940年(昭和15年)1月-3月

1940年(昭和15年)1月から3月までの間、日本の駐蒙軍により二次に亘って行われた、

綏遠省後套地区(五原地方)への進攻作戦である。

後套進攻作戦(第一次)

| 1月28日、駐蒙軍は行動を開始、将兵らは自動貨車に分乗して三方向から五原に向かって前進した。 |

| 駐蒙軍の田中参謀長は、作戦構想の段階から五原の永久占領を主張していたが、岡部軍司令官は、 |

| 現有兵力では五原の確保は無理であり作戦は土地の占有を目的としない、との考えであった。 |

| 2月7日、それまで反対し続けていた岡部軍司令官はついに田中参謀長の熱意に折れて、 |

| 内蒙軍を一時五原に残留させることを認可 |

| 3月20日夜、ついに傅作義の指揮する第35軍主力が五原に来襲した。 |

| 特務機関員、警察隊、内蒙軍は応戦したが、帰順雑軍の反乱や一部内蒙軍の敗退が全般に波及して、 |

| 同夜、五原は傅作義軍に占領された。 |

| 桑原機関長ら特務機関員はなおも戦いながら援軍の到着を待っていたが、22日夜ついに全滅した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

中国軍 |

| 駐蒙軍 - 軍司令官:岡部直三郎中将 |

|

第8戦区 - 副司令長官:傅作義 |

| 参謀長:田中新一少将 |

|

第35軍 - 軍長:傅作義(兼任) |

| 第26師団 - 師団長:黒田重徳中将 |

|

第81軍 - 軍長:馬鴻賓 |

| 騎兵集団 - 集団長:小島吉蔵中将 |

|

騎兵第6軍 - 軍長:門炳岳 |

| 内蒙軍 - 総司令:王英 |

|

|

|

|

|

| 戦力 2個師団その他 |

|

30,000人 |

| 損害 |

|

|

| 死傷:621(第一次) |

|

不詳 |

| 特務機関の壊滅 |

|

|

華中方面の攻勢

第11軍方面(武漢地区)

| 第11軍は、支那派遣軍総司令部からの通報で中国軍の反攻の企図を知ったが、四月攻勢の前例に慣れて、 |

| 「(敵の総反攻は)痴人の迷夢に過ぎず」と楽観視していた。 |

| 12月12日、中国軍は第11軍の全正面に一斉に来襲してきた。 |

| かつて無い大規模な攻勢で、1月20日ごろまで約40日間にわたって執拗に行われた。 |

| 中国軍の士気は旺盛で、戦法は夜間攻撃を用い、隠密に接近して日本軍拠点を包囲し、手榴弾による |

| 近接戦闘、築城の利用をする等よく訓練されていた。また兵器・弾薬も豊富で十分な補給能力があった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 来襲した兵力は合計約71個師(約54万人・この方面の約80%)にのぼった。 |

| 第11軍は守地を中国軍に奪取されることなく守備を全うしたが、死傷約8,000人の損害を出した。 |

| 第11軍はこの戦いで、中国軍の戦力を侮り難いものと考え、一大進攻作戦によって |

| 中国軍の戦力を破砕しようと考えた(宜昌作戦)と続く |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

第13軍方面(揚子江方面)

| 第13軍方面では、中国軍の第86軍などが11月末から安徽省の青陽南方付近に集結して、 |

| 陣地補強などの活動を活発化させていた。 |

| 12月16日朝、野山砲十数門・重砲3門を擁する中国軍約4個師が青陽付近から猛攻を加えてきた。 |

| 青陽県城はすでに中国軍の大部隊によって堅固に防御されており、12月26日に攻撃は中止された。 |

| その後も中国軍は揚子江付近に布陣して船舶の航行を妨害し続けた |

| 第13軍は反撃作戦を実施してこの青陽付近の中国軍(第50軍:4個師)を撃破することにし、 |

| 4月22日から5月2日までの作戦でこれを撃破、退却させた(春季皖南作戦) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

華南方面の攻勢

11月下旬、援蒋ルートを遮断する目的で、第21軍の第5師団と台湾混成旅団が広西省の南寧を占領した

(南寧作戦)。(崑崙関の戦い)を参照

冬季攻勢の結果

| 冬季攻勢による直接の日本軍の損害は不明であるが、12月から攻勢のほぼ終息した翌年1月末までの |

| 支那派遣軍全体の損害は、戦死約4,600人、戦傷約12,400人の合計17,000人余りであった。 |

| また武漢地区の第11軍の損害(12~1月)は戦死約2,100人、戦傷約6,200人であった。 |

| 中国軍の損害実数も不明であるが、第11軍における戦果報告によれば遺棄死体5万人余りであったという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 翁英作戦(おうえいさくせん) 1939年(昭和14年)12月24日~昭和15年1月14日 |

日中戦争中の1939年(昭和14年)12月24日から翌年1月14日まで広東省で行われた日本陸軍の作戦である。

日本軍第21軍が広東北方の翁源、英徳まで進攻し、所在の中国軍に打撃を与えて反転した。

| 日本軍 |

|

中国国民革命軍 |

| 指揮官:安藤利吉中将 |

|

指揮官:張発奎 余漢謀 |

| ・第21軍 5万人 |

|

・第4戦区 約122,930人 |

| 第18師団 |

|

第12集団軍 |

| 第104師団 西山福太郎少将 |

|

・ |

| 近衛混成旅団 |

|

| ・ |

|

| 損害 |

|

| 戦死:293人 |

|

遺棄死体:約16,312人 |

| 戦傷:1,281 |

|

捕虜: 約1,196 |

|

| 賓陽作戦 (ひんようさくせん) 1940年(昭和15年)1月28日 - 2月13日 |

| 広西省の南寧・賓陽付近で行われた日本軍の作戦である。日本軍第21軍が、南寧方面に |

| 攻勢をかけた中国軍を撃退した。 |

| 1939年(昭和14年)12月、日本軍が占領した南寧を奪回するため、中国軍は25個師の |

| 兵力を投入して攻勢を仕掛けてきた。 |

| 中国軍は崑崙関の勝利を宣伝して士気が高揚していたため、今村兵団に対する抵抗に加え、賓陽などから |

| 計5個師を抽出して近衛混成旅団・第18師団を迎撃しようと南下してきた |

| 1月31日、第21独立飛行隊の偵察機が、賓陽から南下中の車両50、約2万人の大部隊を発見。 |

| 飛行隊の27機は直ちにこの大縦隊を攻撃し、前進を阻止した |

| 2月1日、飛行第90戦隊第1中隊の九七式軽爆撃機7機は、賓陽の軍事重要建物を爆撃した。 |

| 第38集団軍司令部に命中し、中国軍の高級指揮系統は混乱した。 |

| 2月3日、今村兵団正面の敵は退却を開始し、歩兵第41連隊は崑崙関を奪回した。 |

| 2月4日、安藤軍司令官が賓陽に入城し、各部隊に対して会戦を終結して南寧へ帰還するよう命令した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

中国軍 |

| 第21軍 - 司令官:安藤利吉中将 |

|

桂林行営(西南行営)主任:白崇禧 (第4戦区軍) |

| 第5師団 - 師団長:今村均中将 |

|

第16集団軍 - 総司令:夏威 |

| (近衛、台湾両旅団を合わせて指揮) |

|

第31軍(韋雲淞)、第46軍(何宣) |

| 歩兵第9旅団 - 旅団長:及川源七少将 |

|

第26集団軍 - 総司令:蔡廷? |

| 歩兵第21旅団 - 旅団長:岡本鎮臣少将 |

|

独立歩兵第1?第4団 |

| 近衛混成旅団 - 旅団長:桜田武少将 |

|

第35集団軍 - 総司令:鄧龍光 |

| 台湾混成旅団 - 旅団長:塩田定七少将 |

|

第64軍(陳公侠) |

| 第18師団 - 師団長:久納誠一中将 |

|

第64軍(陳公侠) |

| 航空支援 |

|

第66軍(陳驥) |

| 第21独立飛行隊 - 隊長:石川愛大佐 |

|

第38集団軍 - 総司令:徐庭瑤 |

| (九七式軽爆撃機など) |

|

第2軍(李延年)、第5軍(杜聿明、機械化軍)、 |

| 飛行第90戦隊 (九七式軽爆撃機) |

|

第6軍(甘麗初)、第99軍(傅仲芳)、第36軍(姚純) |

| 海軍・第3連合航空隊 |

|

第43師、新編第33師、桂綏教導総隊 |

|

|

砲兵隊 |

|

|

中国空軍第2路部隊 - 司令官:??非 |

|

|

(中国軍機:約100機、ソ連人部隊:約70機) |

|

|

|

| 戦力 |

約5万人 2個師団、2個旅団 |

|

15万4,642人 |

|

|

|

| 損害 |

戦死:295 戦傷1,307 |

|

遺棄死体:27,041 捕虜:1,167 |

|

| 宜昌作戦 (ぎしょうさくせん) 1940年(昭和15年)5月1日-6月24日 |

| 湖北省で行われた日本軍の作戦である。日本軍の第11軍が、中国軍第5戦区軍の撃破と宜昌の |

| 攻略を目的として実行した。 |

| 1940年(昭和15年)初頭、前年末から中国軍の冬季攻勢を受けた第11軍は、すぐさま宜昌方面に対する |

| 一大反撃作戦を企図して支那派遣軍と計画を推し進めていた。 |

| 参加兵力 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 日本軍 約8万人 |

|

中国軍 |

| ・第11軍 -司令官:園部和一郎中将 |

|

・第5戦区 - 司令長官:李宗仁上将 |

| ・第3師団、第13師団、第39師団 |

|

総兵力:約50個師(約35万人) |

| ・石本支隊 (第40師団の歩兵4個大隊基幹 |

|

・第2集団軍 - 総司令:孫連仲 (第30軍、第68軍) |

| ・池田支隊 (第6師団の歩兵3個大隊基幹) |

|

・第11集団軍 - 総司令:黄琪翔 (第84軍、第92軍) |

| ・小川支隊 (第34師団の歩兵2個大隊基幹) |

|

・第22集団軍 - 総司令:孫震 (第41軍、第45軍) |

| ・吉田支隊 (歩兵1個大隊、重砲・高射砲連隊・・) |

|

・第29集団軍 - 総司令:王?緒(第44軍、第67軍) |

| ・軍直轄部隊 - 軍戦車団 |

|

・第31集団軍 - 総司令:湯恩伯(第13軍、第85軍) |

| (戦車第7連隊、戦車第13連隊)、 |

|

・第33集団軍 - 総司令:張自忠 |

| 野戦重砲兵第6旅団ほか |

|

第37軍、第55軍、第77軍) |

| ・第13軍などからの増援 |

|

・第6戦区 - 司令長官:陳誠上将 |

| ・倉橋支隊 (第15師団の歩兵4個大隊基幹) |

|

|

| ・松井支隊 (第22師団の歩兵3個大隊基幹 |

|

|

| ・漢水支隊 (第17碇泊場司令部基幹) |

|

|

・協力部隊-第3飛行団、第1遣支艦隊、

第2連合航空隊 |

|

|

|

|

|

| 損害 |

|

|

| 戦死 1,403 |

|

遺棄死体 63,127人 |

| 戦傷 4,639 |

|

捕虜 4,797 |

第1期作戦(漢水東岸)

| 5月1日から4日にかけて日本軍の各兵団は進撃を開始、漢水支流の唐白河河畔で包囲態勢をとることを |

| 目指して急進した。第3師団は泌陽、?源を第39師団は棗陽をそれぞれ攻略し、10日ごろまでに各兵団は |

| 唐河・白河流域まで進出したが、中国軍は日本軍の進路の側方へ退避し終わっていた。 |

| 6月12日12日には宜昌を完全攻略した |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

白河渡河戦

第11軍は中国軍を棗陽方面の平野に誘い出して殲滅することに決した。5月15日、第3師団は戦線から

離脱して中国軍を誘致しつつ、

| |

|

|

|

| |

漢水右岸を進撃中の歩兵第18連隊 |

白河を渡渉する歩兵第6連隊 |

6月5日の漢水渡河 |

|

| 江南作戦(こうなんさくせん) 1940年(昭和15年)10月5日-29日 |

| 1940年(昭和15年)10月に安徽・江蘇両省境付近の長江南岸行われた日本軍の作戦である。 |

| 第13軍が占領地の安定を図るため、所在の中国第3戦区軍部隊の撃破をねらって実施した。 |

| 第13軍は江南三角地帯(上海-南京-杭州を結ぶ地域)の安定確保のため第3戦区軍に壊滅的打撃を |

| 与える作戦を企図した。交戦した中国軍の総兵力は約10万とみられ、 |

| 第13軍は作戦成果について甚大なる打撃を与え目的を達成と報告 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

中国軍 |

| 第13軍司令官:澤田茂中将 |

|

第3戦区司令官:顧祝同 |

| 第15師団、第17師団、第22師団 |

|

第25軍、第86軍 |

| 独立混成第11旅団 |

|

新四軍(新編第4軍) |

|

| 漢水作戦(かんすいさくせん) 1940年11月24日~12月2日 |

1940年11月24日から12月2日までの間、湖北省中部の漢水周辺で行われた日本軍の作戦である。

昭和15年)11月、中国軍の反攻の意図を察知した第11軍は、「機先を制して随県から当陽付近にわたる正面、

特に漢水両岸の中国軍を急襲して撃破する」作戦を立案した。

参加兵力

| 日本軍 |

|

中国国民革命軍 |

| 指揮官:園部 和一郎陸軍中将 |

|

李宗仁 76,260人 |

| 第11軍(3個師団、1個独立混成旅団 |

|

第5戦区軍 |

| 損害 |

|

損害 |

| 戦死:132 |

|

遺棄死体:6,439 |

| 戦傷:445 |

|

捕虜 :474 |

漢水左岸地区を第3師団、第4師団が進撃し、漢水右岸(西側)地区は第17師団、独立混成第18旅団が進撃した。

第3師団と第4師団もそれぞれ中国軍を撃破して、12月2日に作戦を終了した。

|

| 百団大戦(ひゃくだんたいせん) 1940年8月20日 - 12月3日 |

| 山西省・河北省周辺一帯において、中華民国国民革命軍に参加中の中国共産党軍と、 |

| 大日本帝国陸軍の間で起きた一連の戦い |

| 「百団大戦」は中国側の呼称で、中国共産党軍の参加兵力が約100個の「団」(連隊に相当)と |

| されることに由来する。小部隊でのゲリラ戦を得意とした中国共産党の八路軍が、 |

| 初めて行った大規模な攻勢である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 八路軍の第一次攻勢と日本軍の第一期晋中作戦 |

| 8月20日夜、八路軍は山西省を中心に一斉に攻撃を開始した。京漢線方面では、 |

| 晋察冀辺区軍の一部や第129師の一部など8000人以上が襲来して、鉄道に損害が出た。 |

| 日本側は第110師団や独立混成第1旅団によって8月25日までに撃退した。同蒲線沿線でも八路軍と、 |

| 独立混成第3・第9旅団や第41師団が交戦した。 |

| 日本の第1軍は、独混第4・第9旅団を反撃に出撃させ、8月30日から9月18日にかけて、 |

| 石太線方面に襲来した第129師を攻撃した(第一期晋中作戦)。八路軍は反撃を避けるため、 |

| 分散退避した。 |

| 八路軍の第二次攻勢と日本軍の第二期晋中作戦 |

| 9月22日、八路軍は、部隊を集結させて同蒲線に対する攻撃を再開した。 |

| 独混第3旅団は翌23日から反撃を開始し、10月2日までに八路軍を撃退した。 |

| 10月11日から12月3日にかけて、第36師団・第37師団・第41師団・独混第4旅団を出撃させ、 |

| 八路軍部隊の追跡と根拠地に対する燼滅作戦を行った |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 察哈爾省方面での戦闘 |

| 9月22日、山西省方面での第二次攻勢と同時に、察哈爾省察南南境地方に集結していた八路軍部隊も、 |

| 日本軍の小拠点や通信線や道路といった日本側施設に対して攻撃を開始した。 |

| 戦力を集結した駐蒙軍は、9月28日までに包囲された友軍部隊を救出し、 |

| 10月13日から11月2日にかけて晋察冀辺区粛清作戦を実行して八路軍部隊を掃討した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 結果 |

| 奇襲攻撃を受けた日本側の設備損害は軽いものではなかった。駅舎などが破壊され、 |

| 線路は各地でレールが外され、枕木が焼かれた。 |

| 日本軍は、これまで軽視していた中国共産党軍の戦闘能力に対する評価を改め、対抗策を強化した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

中国軍 |

| 北支那方面軍司令官:多田駿 中将 |

|

国民革命軍第八路:彭徳懐 |

| 第1軍:篠塚義男 中将 |

|

|

| 第2軍:東久邇宮稔彦王 中将 |

|

|

|

|

|

|

| 戦力 |

270,000 |

|

約40万人 |

|

|

|

|

| 損害 |

不明。ただし、最大の損害を |

|

中国側記録 死傷:22000人 |

|

受けた独立混成第4旅団の |

|

日本側記録 遺棄死体:約17000 |

|

戦死は276人 |

|

捕虜:約2700人 |

|

中国側記録 |

|

|

|

12645 or 20645死傷 |

|

|

|

| 予南作戦(よなんさくせん) 1941年(昭和16年)1月 - 2月 |

| 1941年1月20日から2月12日までの間、河南省南部で行われた日本軍の作戦である。 |

| 1941年(昭和16年)1月2日、10月中旬から所在のつかめなかった湯恩伯軍(第31集団軍)が遂平・項城付近 |

| 一帯にいることが判明した。この湯恩伯軍は、古くから江北(長江北岸)の戦線で日本軍と戦闘を交え、 |

| 前年の宜昌攻略後も日本軍と第一線で対峙していたため、第11軍の宿敵とも呼べる存在であった。 |

| この湯恩伯軍は、古くから江北(長江北岸)の戦線で日本軍と戦闘を交え、前年の宜昌攻略後も |

| 日本軍と第一線で対峙していたため、第11軍の宿敵とも呼べる存在であった。 |

| 日本軍の判断では、湯恩伯軍は安徽省南部の新四軍討伐を企図して東進したが |

| 給養のためにしばらくは現在地に留まるとみられた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 交戦兵力:不明 |

|

中国軍 交戦兵力:約95000人 |

| ・第11軍 :司令官:園部和一郎 軍司令部:漢口 |

|

・第5戦区 - 司令長官:李宗仁 (長官部:老河口) |

| ・第3師団 - 師団長:豊嶋房太郎 |

|

・第31集団軍 - 総司令:湯恩伯 |

| ・第17師団 - 師団長:平林盛人 |

|

・第2集団軍 - 総司令:孫連仲 |

| ・第40師団 - 師団長:天谷直次郎 |

|

|

| ・戦車第7連隊、戦車第13連隊 |

|

|

この作戦において交戦した中国軍兵力は約95,000、与えた損害は約16,000に達したとされ、対して日本軍の

損害は軽微であった

|

| 錦江作戦(きんこうさくせん) 1941年(昭和16年)3月15日 - 4月2日 |

日中戦争中の1941年3月15日~4月2日までの間、江西省贛江の錦江周辺で行われた日本軍の作戦である

1941年2月、支那派遣軍総司令部は、第11軍所属で安義に駐屯する第33師団を華北に転用することに決定し、

4月上旬移動を開始することになった。

| 3月15日未明、日本軍は進撃を開始、中央を進む第34師団は17日高安を攻略した。 |

| 北翼の第33師団は、予定通り第70軍(予備第9師と第19師)を北から攻撃して南方へ圧迫、 |

| 目的を達成して19日に反転を開始、23日に安義に帰還した。 |

| その頃、第34師団と独立混成第20旅団(以下、池田旅団)は上高を目指して西進を始めた。 |

| 主攻の第34師団は、22日から上高城内に対する攻撃を始めたが、 |

| 泗水を渡河する前後から背後に優勢な中国軍があふれ始め、自衛戦闘力の乏しい師団戦闘指揮所や |

| 行李、野戦病院に猛攻を加えてきた。3月24日、北方から急進してきた |

| 第72軍も戦場に到着し、第34師団は中国軍9個師の包囲の中に入るかたちとなった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 中国側は「空前の大勝利」と宣伝し、蒋介石は部隊に賞金15万元を支給したという。 |

| 中国側の記録(『抗日戦史』)によれば、「日本軍に死傷約15,000余りの損害を与え、 |

| 捕虜17名、山砲6門、迫撃砲1門、軽機関銃24挺、小銃408挺、擲弾筒24挺、各種弾薬11万1717発を |

| 鹵獲した」とされ、「中国軍の死傷者17,119名、失踪2,814名」となっている。(日本軍の記録は無いが、 |

| 実際の死傷者は約1,000人余りと推計されている) |

| 作戦中、第34師団の参謀長桜井徳太郎大佐が腹を切る一幕があった。これは、積極派の大賀師団長と、 |

| 慎重派の桜井参謀長の作戦方針が相容れなかったことに起因する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

中国軍 |

| 第11軍 -司令官:園部和一郎中将 |

|

第9戦区 - 司令長官:薛岳 |

| 第33師団 - 師団長:桜井省三中将 |

|

第19集団軍 - 総司令:羅卓英 |

| 歩兵第213連隊欠、独立工兵第3連隊の一部を配属 |

|

(第9戦区副司令長官兼任) |

| 第34師団 - 師団長:大賀茂中将 |

|

第70軍 - 軍長:李學 |

| 歩兵第218連隊欠、独立山砲兵第2連隊第2大隊 |

|

(予備第9師、第19師、第107師) |

| 独立山砲兵第51大隊を配属 |

|

|

| 独立混成第20旅団 - 旅団長:池田直三少将 |

|

第74軍 - 軍長:王耀武 |

| 独立歩兵第102、103、104、105大隊、 |

|

(第51師、第57師、第58師) |

| 配属:独立工兵第2連隊 |

|

第72軍(2個師)、第49軍 |

| ?江支隊(独立歩兵第102大隊)-:坂本俊馬中佐 |

|

(3個師、第3戦区からの転用) |

| 第3飛行団 - 飛行団長:遠藤三郎少将 (作戦協力) |

|

江西保安縦隊 |

| 飛行第44戦隊(偵察機)、飛行第75戦隊(軽爆撃機) |

|

|

|

|

|

| 戦力 |

2個師団、1個旅団 約2万人 |

|

4個軍(11個師) 約7万人 |

|

|

|

| 損害 |

戦死:約16,000人 負傷:約6,000人 |

|

死傷:17,119人 |

|

捕虜:17人 |

|

行方不明:2,814人 |

|

| 中原会戦(ちゅうげんかいせん) 1941年(昭和16年)5月7日-6月15日 |

日中戦争中の1941年(昭和16年)5月から6月の間、山西省南部で行われた日本軍と中国軍の戦闘である。

北支那方面軍が中国第1戦区軍の包囲殲滅を狙い、大きな戦果を上げた。百号作戦とも呼ばれる。

5月7日夕刻、中原会戦が開始された。西正面の攻撃を担当する第1軍主力は一斉に攻撃を開始し、

突き抜けるように突破して黄河の線まで南下、中国軍の退路として重要な渡河点の垣曲を

約21時間半で占領した。

そして、外側包囲圏(第37、第41師団)は約35時間後、内側包囲圏(第36師団、独立混成第9旅団)は

約40時間後に完成して、9日正午には地域内の中国軍を完全に二重包囲した。そして南北へ櫛でけずるような

掃討を何度も反復し、6月10日までに各部隊はいたる所で3~5千人の中国軍を撃滅した。

6月15日、日本軍は「赫々たる戦果」を収めて中原会戦を終了した。

参加兵力

| 日本軍 40、000人 |

|

中国軍 約18万人 |

| 北支那方面軍 -司令官:多田駿中将 |

|

第1戦区 - 司令長官:衛立煌 |

| 第1軍 - 軍司令官:篠塚義男中将 |

|

第5集団軍 - 総司令:曾万鐘 |

| 第33師団、第36師団、第37師団、第41師団、 |

|

第14集団軍 - 総司令:劉茂恩 |

| 独立混成第9旅団、独立混成第16旅団ほか |

|

など計26個師 |

| 方面軍直轄 - 第21師団、第35師団 |

|

|

|

| 江北作戦(こうほくさくせん) 1941年(昭和16年)5月6日-25日 |

1941年(昭和16年)5月に湖北省で行われた、日本軍と中国軍の戦闘である。

参加兵力

| 日本軍 |

|

中国軍 |

| ・第11軍 -司令官:阿南惟幾中将 |

|

・第5戦区 - 司令長官:李宗仁 |

| ・第3師団 - 師団長:豊嶋房太郎中将 |

|

・第22集団軍 - 総司令:孫震 |

| 戦車第7連隊主力、戦車第13連隊の一部 |

|

・第55軍など |

| ・第4師団 - 師団長:北野憲造中将 |

|

|

| ・第39師団 - 師団長:村上啓作中将 |

|

|

| ・独立混成第18旅団 - 旅団長:堤不夾貴中将 |

|

|

| ・第3飛行団の一部 |

|

|

| 損害 |

戦死115人、戦傷375人だった |

|

不詳 |

|

第一次長沙作戦(だいいちじちょうささくせん) 1941年(昭和16年)9月18日 - 10月6日

1941年9月18日から10月6日の間に湖南省の長沙周辺で行われた日本陸軍の作戦である。

長沙を拠点とする中国軍第9戦区軍に、日本の第11軍が打撃を与えた

1941年(昭和16年)1月、大本営と支那派遣軍は、重慶政府を転覆させ事変解決のきっかけをつくるため、

夏から秋にかけての総力を挙げた一大攻勢作戦を決意していた。

その主体となるのが第11軍による長沙作戦である。

参加兵力

| 日本軍 交戦兵力:不明 |

|

中国軍 交戦兵力:約50万人 |

・第11軍司令官:阿南惟幾中将

参謀長:木下勇少将 |

|

・第9戦区 - 司令長官:薛岳 |

| 45個歩兵大隊と26個砲兵大隊が基幹 |

|

・第27集団軍 - 総司令:楊森(第20軍、第58軍) |

| ・第3師団、第4師団、第6師団、第40師団 |

|

・第30集団軍-総司令:王陵基(第72軍、第78軍) |

| ・早淵支隊 - 第13師団の4個歩兵大隊 |

|

・第4軍、第26軍、第37軍、第99軍、第74軍 |

| 2個砲兵大隊基幹。第4師団の指揮下 |

|

・第10軍、第79軍(第6戦区から増援) |

| ・荒木支隊 - 第33師団の3個歩兵大隊、 |

|

・暫編第2軍(広東方面から増援) |

| 1個砲兵大隊基幹 |

|

・第6戦区 - 司令長官:陳誠 |

・江藤支隊 独立混成第14旅団の

独立歩兵第62大隊 |

|

|

| ・平野支隊- 上の独立歩兵第63大隊 |

|

|

| ・戦車第13連隊 - 九五式軽戦車 |

|

|

・野戦重砲兵第14連隊

四年式十五糎榴弾砲24門装備 |

|

|

| ・独立野戦重砲兵第15連隊第1大隊 |

|

|

| 十四年式十糎加農砲4門装備 |

|

|

| 協力部隊 - 第1飛行団、第3飛行団、 |

|

|

| 第一遣支艦隊の一部(砲艦「勢多」、「堅田」) |

|

|

宜昌方面

・第13師団 - 宜昌付近の警備。3分の1の戦力(7,711人)第13師団(師団長:内山英太郎中将)

を早淵支隊として長沙方面へ抽出。

・第39師団 - 第13師団の東に隣接する地域の警備

| 損害 |

|

|

| 戦死 |

1,670人 |

|

遺棄死体 約54,000 |

| 戦傷 |

5,184人 |

|

捕虜 約4,300人 |

|

(宜昌方面を含む) |

|

(宜昌方面を含む) |

| 第4師団の指揮下にあった早淵支隊はいち早く前進して9月26日に撈刀河を、翌27日に瀏陽河を無血渡河して |

| 夕刻長沙市街の一角に突入した。早淵支隊が入城した当時、市民はまだ避難しておらず、 |

| 敗走してきた中国軍が後から進入してくる程であった |

| 長沙の占領と中国軍の主力部隊を潰滅させ作戦目的の達成を確認した日本軍は、10月1日日没後に |

| 反転を開始長沙作戦の策応作戦として、南昌方面では第34師団と独立混成第14旅団が |

| 9月25日、27日から陽動作戦を行った。また北支那方面軍も牽制作戦を実施、第35師団が黄河を |

| 渡河して南岸の中国軍陣地を攻撃した |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

各師団長

第33師団:内山英太郎 中将 第39師団:澄田ライ四郎 中将 第3師団:高橋多賀二 中将

第3飛行団長:遠藤三郎少将 第4師団:北野憲造 中将 第6師団:神田正種 中将

第40師団:青木成一 中将 第13師団:内山英太郎中将

| |

|

| |

対岸の中国軍と交戦する第4師団の兵士

湖南省新市南方の同楽橋附近 |

|

| 第二次長沙作戦 1941年(昭和16年)12月24日 - 1942年1月16日 |

| 1941年12月24日から1942年1月16日まで、湖南省の長沙周辺で行われた日本陸軍の作戦である。 |

| 太平洋戦争の開戦により始まった香港攻略作戦(第23軍)を支援する目的で第11軍が実施した。 |

| 広東方面へ南下した中国軍を牽制するのが当初の目的だったが、長沙攻略戦へと発展した。 |

| 日本軍は長沙周辺で頑強な抵抗を受け、その後反転して引きあげたため |

| 当初の作戦呼称はさ号作戦。中国側呼称は第三次長沙会戦。 |

| 1941年9月から10月にかけて行われた第一次長沙作戦について、第11軍司令官の阿南惟幾中将は |

| 大きな成果を収めたと満足していた。ところが11月23日頃、支那派遣軍総司令部内での「長沙作戦がかえって |

| 敵の逆宣伝の材料になっている」との声が耳に入り、阿南軍司令官は鬱憤を募らせた。 |

| また、太平洋戦争の開戦によって中国戦線が戦争の主戦場で無くなったとみる風潮が広がるのを恐れた |

| 阿南軍司令官は、積極的・攻撃的な態勢を整えるよう訓示を行った。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 交戦兵力:不明 |

|

中国軍 交戦兵力:約20万人 |

| ・第11軍 - 軍司令官:阿南惟幾中将 |

|

・第9戦区 - 司令長官:薛岳上将 |

| 参謀長:木下勇少将 |

|

・第19集団軍-総司令:羅卓英 (第26軍、第79軍) |

| ・第3師団 - 師団長:豊嶋房太郎中将 |

|

・第27集団軍-総司令:楊森 (第20軍、第58軍) |

| 歩兵6個大隊、砲兵4個大隊 |

|

・第30集団軍 - 総司令:王陵基 |

| ・第6師団 - 師団長:神田正種中将 |

|

(第78軍、新編第15師) |

| 歩兵9個大隊、砲兵3個中隊 |

|

・第4軍、第37軍、第99軍、第73軍 |

| 独立山砲兵第2連隊 |

|

・長沙守備 - 第10軍 (軍長:李玉堂、 |

| ・第40師団 - 師団長:青木成一中将 |

|

第3師、予備第10師、第190師) |

| 歩兵7個大隊、砲兵3個大隊 |

|

・野戦重砲第1旅(十五糎榴弾砲数門) |

| ・独立混成第9旅団 旅団長:池ノ上賢吉少将 |

|

・その他(新編第3軍、第74軍、第72軍など) |

| 歩兵2個大隊、砲兵2個中隊 |

|

|

| ・澤支隊、外園支隊、野口支隊(各歩兵1個大隊) |

|

|

| ・軍工兵隊、第11野戦輸送隊、軍直轄部隊 |

|

|

・協力第1飛行団(飛行第44戦隊、

飛行第54戦隊など) |

|

|

|

|

|

| 損害 |

|

|

| 戦死1,591人 |

|

遺棄死体約28,612 |

| 戦傷4,412人 |

|

捕虜1,065人 |

汨水までの作戦

| 12月24日、第6師団と第40師団は新牆河の渡渉を開始した。両師団とも中国軍の頑強な抵抗に遭ったが、 |

| 夜襲を繰り返してその陣地を突破した。第3師団と澤支隊は、25日早朝から攻撃前進を開始した。 |

| 12月25日、香港のイギリス軍が降伏したため、それからは長沙進攻への熱意を燃やすようになった。 |

| 第6師団は12月26日夜から、第40師団は29日から汨水の渡河を行ったが、河は数日続いた雨雪のために増水し、 |

| 架橋作業・渡河には多くの困難がともなった。渡河完了後も、南岸地区の中国軍は険しい山地の地形を利用して |

| 頑強な抵抗を行った。12月30日夜、第40師団後方では輜重兵第40連隊が敵襲を受け、連隊長森川敬宇中佐が |

| 戦死した。第40師団内では、汨水渡河後に作戦を打ち切って反転するという噂が流れており、 |

これが弾薬の消耗を早めてしまう一因となった。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

独断の長沙進攻

| 阿南軍司令官は長沙進攻に熱意を燃やしており、慎重な意見を述べる参謀を深夜まで説得する一幕があった。 |

| 12月29日、第3師団の豊嶋師団長は軍司令部に対して「長沙進攻」を意見具申した。 |

| この日、阿南軍司令官は「独断」による長沙進攻を決心し、長沙方面へ向かう追撃を命令した。 |

| この独断を事後承認したことについて、支那派遣軍総司令官畑俊六大将は非常に不満に思っていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

長沙城の戦い

| 1942年1月1日、瀏陽河を渡河し終えた第3師団は長沙城外の高地を攻撃、高地の中国兵(前方警戒部隊だった) |

| が一斉に後退すると追撃に移った。長沙の占領を急いだ第3師団は、師団直轄の加藤大隊(加藤素一少佐)を |

| 戦線に投入した。加藤大隊は中国軍陣地への夜襲を行ったが猛射撃をうけて前進不能となり、加藤大隊長は |

| 銃弾を受けて戦死した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

結果

| 第二次長沙作戦は当初、香港作戦に策応する形で開始されたが、汨水の線まで到達すると情報・兵站の |

| 十分な準備もないまま長沙への進攻を開始した。日本軍は、前回の第一次長沙作戦に比べ歩兵戦力が3分の2 |

| 以下という兵力で、完全に準備を整えていた中国軍30個師の中へ飛び込んでいった。 |

| 重慶国民政府は長沙会戦における完全勝利を宣言、日本軍の損害を死傷56,944人、捕虜139人、 |

| 鹵獲品多数と発表し、内外に対し戦勝の宣伝に努めた。アメリカ・イギリス両国からは祝電が届き、 |

| 全国民から寄せられた戦勝祝賀献金は250万元以上に達した |

| 太平洋戦争の開戦以来、敗北が続いていた連合国陣営の中で唯一日本軍を撃退した「勝利」として一定の |

| 政治的な宣伝効果があった。しかしこの戦いの結果は、香港防衛戦にも太平洋方面の戦いにも戦略的な影響を |

| 与えることはなかった。戦後、蒋介石は「抗日戦でもっとも納得できる快勝」と回想し、日本側では |

| 第6師団長神田正種は「本作戦は阿南将軍の統帥としては、一寸拙かった。予は阿南さんの人格に |

| 絶大な尊敬を持つものであるが、この作戦計画にはどうも同意し兼ねる。」とし、第40師団長青木成一は |

| 「思い出したくもない、第二次長沙は恐怖の一言に尽きる」と評した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

阿南惟幾中将 |

第9戦区司令長官薛岳上将 |

|

| 江北殲滅作戦 (こうほくせんめつさくせん) 1943年(昭和18年)2月 - 3月 |

| 1943年2月から3月の間に行われた、湖北省南部での日本軍と中国軍の戦闘である。 |

| 日本の第11軍が、長江と漢水に挟まれた水郷地帯に侵攻し、中国軍の守備隊を壊滅させて占領した。 |

| 日本軍はこの地域に1942年(昭和17年)の5月にも第58師団をもって侵攻したことがあったが、浙?作戦実施の |

| のために打ち切りになっていた |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

中国軍 |

| 横山勇中将 |

|

王勁哉 王厳 |

| 3個師団 |

|

|

|

|

|

|

| 損害 |

|

|

|

| 戦死 |

234 |

|

遺棄死体 8,604 |

| 戦傷 |

890 |

|

捕虜 23,214 |

結果

日本軍が兵力的にも優勢だったこともあって、日本軍の作戦は、中国軍の殲滅・水郷地帯の占領とも完全に成功

|

| 江南殲滅作戦 (こうなんせんめつさくせん)1943年(昭和18年)4月 - 6月 |

| 1943年4月から6月の間に行われた、湖北省西部での日本軍と中国軍の戦闘である。湖北作戦とも。 |

| 作戦の目的は、第11軍占領地域の安定化と、宜昌より下流の長江の水上交通路確保にあった |

| 4月9日から15日の第1期作戦、5月5日からの第2期作戦、5月18日からの第3期作戦の三段階で侵攻は行われた。 |

| 第1期作戦は戸田支隊(第40師団の一部)を中心に第3師団や独立混成第17旅団が参加し、 |

| 華容・石首から南下して洞庭湖北岸の三仙湖までを占領した。 |

| 第2期作戦では第13師団や第58師団の各一部も加わって、枝江南方の西斉・煖水街付近での包囲戦を行い、 |

| 中国第87軍(第55・第43・新編第22師団)の主力を撃破した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

中国軍 |

| 第11軍(司令官:横山勇中将) |

|

第6戦区軍 陳誠 |

| 6個師団、1個旅団 |

|

|

|

| 常徳殲滅作戦 (じょうとくせんめつさくせん) 1943年(昭和18年)11月 - 12月 |

日中戦争中の1943年11月から12月の間に行われた、湖南省北部での日本軍と中国軍の戦闘である。

常徳を拠点とする中国国民党軍の第6戦区軍に、日本の第11軍が相当の打撃を加えた。

| 1943年(昭和18年)9月、太平洋方面で日本軍が次第に劣勢となる中、日本は絶対国防圏を構想し、 |

| その守備兵力として中国方面の戦力を大量に転用する「甲号転用」を計画した。 |

| 第11軍司令官横山勇中将は、自軍の戦力が十分なうちに出撃して中国側の戦力を削ぎ、 |

| 以後の防衛作戦を容易にするという作戦を立案した。具体的には、中国の第6戦区軍の拠点である常徳に |

| 侵攻して、守備隊と救援にくるだろう中国軍を捕捉撃破したうえ、すぐに撤収するというものだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

経過

| 日本軍は、第1期作戦として、?水北岸までの線への進撃を目指した。11月2日の作戦開始を決めた日本軍は、 |

| 10月末に長江を渡河するなどして初期位置に集結した。北から順に第39師団(長江南岸の大平口)、 |

| 第13師団、第3師団、第116師団、第68師団(華容県)と並んで南西方向へと侵攻を開始した。 |

| 常徳城攻防戦 |

| すぐさま日本軍は第2期作戦として、常徳への侵攻に移った。第13師団と第3師団、第116師団が |

| 南に転進して常徳を西側から迂回し、東側から侵攻する第68師団と協力して片翼包囲する作戦だった。 |

| 中国側の抵抗で日本軍の歩兵第65連隊は連隊長が負傷し、一時は軍旗の焼却を |

| 検討するほど追いつめられた[6]。恩施や衡陽、?江を拠点としたアメリカ軍機による航空支援も活発化し、 |

| 常徳陥落までに261回もの出撃を行った。11月25日には、P-40戦闘機の攻撃で、 |

| 日本軍歩兵第6連隊中畑護一連隊長が戦死した。 |

| それでも日本軍の進撃を阻止はできなかった。 |

| 中国側は、この常徳の戦闘において日本軍が化学兵器を大量使用したと主張している |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

結果

日本軍は、常徳の一時制圧と、中国軍の撃破という目標を一応は達成した。日本側の戦果記録によると、

中国側の損害が大きかったことは確かである。これに対し、中国側も自軍の勝利を主張している。

参加兵力

| 日本軍 |

|

中国軍 |

| 第11軍 - 横山勇中将 |

|

第6戦区軍 - 孫連仲将軍 |

| 35個歩兵大隊が基幹 |

|

4個集団軍 |

| 第3師団、第13師団、第39師団、第40師団、 |

|

第9戦区軍 |

| 第68師団ほか |

|

|

| 配属部隊 - 第116師団、 |

|

アメリカ第14空軍 - 各種軍用機200機 |

| 宮脇支隊ほか(第13軍より)。 |

|

|

|

|

|

| 航空部隊 - 第3飛行師団の偵察機など若干 |

|

|

|

|

|

| 戦力 |

不明 |

|

20万人 |

|

|

|

| 損害 |

日本側記録: 11000人 |

|

戦死: 1万~3万 捕虜:14,025 |

| 中国側記録 :4万人 |

|

死傷: 6万 |

中国軍は常徳を確保、日本軍は当初の作戦目標を達成し互いに勝利を主張

|

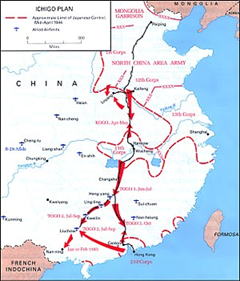

| 大陸打通作戦(たいりくだつうさくせん) 1944年(昭和19年)4月17日 - 12月10日 |

| 日本陸軍により中国大陸で行われた作戦。正式名称(日本側作戦名)は一号作戦。 |

| その結果発生した戦闘についての中国側呼称は豫湘桂会戦。 |

| 日本軍の目的は、当時日本海軍の艦船や台湾を攻撃していた爆撃機を阻止するために、中国内陸部の |

| 連合国軍の航空基地を占領することと、日本の勢力下にあるフランス領インドシナへの陸路を開くことであった。 |

| 日本側の投入総兵力50万人、800台の戦車と7万の騎馬を動員した作戦距離2400kmに及ぶ大規模な |

| 攻勢作戦で、日本陸軍が建軍以来行った中で史上最大規模の作戦であった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本作戦は服部卓四郎・大本営陸軍部作戦課長が企画立案し敢行したもので |

| 当時日本軍は、アメリカ軍やイギリス軍、オーストラリア軍などの連合国軍との戦いが |

| 熾烈さを増してきた太平洋方面での防衛体制構築のため、中国戦線から部隊を抽出しつつあり |

| 支那派遣軍(司令官:畑俊六大将)は太平洋戦争開始時の兵力90万人以上から62万人へと減少していた。 |

| 支那派遣軍の指揮下にある25個師団と11個旅団のうち、歩兵師団17個と戦車師団1個、旅団6個が |

| 投入されることになり、太平洋戦争開始以来最大の作戦となった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

コ号作戦/京漢作戦

豫中会戦

| まず、事前の準備として京漢鉄道の黄河鉄橋の修復が1943年末から開始され、関東軍の備蓄資材などを |

| 利用して1944年3月末までに開通した。 |

| 4月14日、第12軍(司令官:内山英太郎中将)の部隊が列車で黄河の通過を開始した。 |

| 内山中将の指揮下には第62師団と第37師団、第110師団、独立混成第7旅団の各歩兵部隊の他、 |

| 戦車第3師団と騎兵第4旅団が入った。 |

| 4月20日、日本軍は覇王城を守る中国第85軍に対して攻撃を開始した。 |

| 第37師団の歩兵第225連隊により密県は攻略され、守備していた中国軍第23師団は壊滅させられた。 |

| 4月30日に第37師団をもって許昌攻城戦を開始した。第37師団は城外のクリーク渡河に苦労したものの、 |

| 山砲の集中と航空支援により翌日には許昌を占領してしまった。 |

| 守備隊長であった新編第29師団長の呂公良中将は戦死した。 |

| 援軍としてやってきた中国側の第12軍(司令官:湯恩伯将軍)と第29軍も迎撃を受け、 |

| うち第12軍は5月7日までに壊滅した。さらに中国軍の物資集積基地のあった |

| 盧氏県も、5月20日までに日本の第37師団歩兵第226連隊によって占領された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

洛陽攻略戦

| 順調な作戦推移を見た日本の北支那方面軍司令部(司令官:岡村寧次大将)は、第12軍に洛陽の攻略を命じた。 |

| 5月19日に第63師団と独立歩兵第9旅団のみでの攻略を命じたが、容易には攻略できなかった。 |

その後、戦車師団などを含む第12軍主力による攻撃に切り替えられ、5月23日~5月25日の戦闘で

洛陽を占領した。 |

| 洛陽の戦闘で中国軍は、第36集団軍司令官の李家?中将が戦死した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ト号作戦/湘桂作戦

第四次長沙会戦

| 湘桂作戦は漢口駐留の第11軍(司令官:横山勇中将)を中心に実施された。その兵力は固有の8個歩兵師団と |

| 1個旅団のほか、京漢作戦から転戦した第37師団など3個師団が加わって36万人を超えた |

| 第11軍の最初の任務は、連合国軍の航空基地が設置されていると見られる長沙市の占領であった。 |

| 中国側は、第9戦区軍(司令官:薛岳将軍)の29個師団を主力に、約40万人を有した。 |

| うち長沙の防衛には第4軍の3個師団を配置した。 |

| 6月16日、日本の第34師団・第58師団・第116師団は、長沙の攻撃に着手した。 |

日本側の第11軍主力は中国軍主力の捕捉を試みたが、中国側は決戦を回避したために

大きな成果を得なかった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

衡陽の戦い

| ついで日本軍は同じく飛行場所在地である衡陽の攻略に向かった。 |

| 第11軍司令部は野戦軍の捕捉を重視し、第68師団と第116師団のみで衡陽占領を目指した。 |

| 6月26日から日本軍は衡陽攻撃を開始し、夜襲により速やかに飛行場の占領には成功した。 |

| 日本側の第一次総攻撃は7月2日までに頓挫し、第68師団司令部が迫撃砲の直撃を受けて |

| 師団長・参謀長が負傷するなどの被害を受けた。 |

| 7月11日に第二次総攻撃を開始したが、これも将校の死傷が相次ぐなどして失敗に終わった。 |

| 事態を重くみた支那派遣軍総司令部は、総参謀長松井太久郎中将を現地に派遣して、 |

| 第11軍に攻城戦への戦力集中を求めた。第58師団・第40師団・第13師団(一部)と重砲部隊を衡陽に向けた。 |

| 第三次総攻撃は8月4日から開始され、激しい戦闘の末に8月8日についに中国第10軍は降伏した。 |

| 40日間の戦闘で日本軍の損害は死傷19,380人に上り、これには志摩源吉少将(第68師団の歩兵第57旅団長) |

| など390人の士官の戦死、同じく520人の負傷が含まれていた。中国側の死傷者も7千人以上になった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

桂林・柳州の戦い

| この頃、中華民国軍の協力を受けて桂林・柳州に進出したアメリカ軍航空隊の航空機により、ヒ72船団などの |

| 日本軍輸送船団に被害が出るようになっていた。 |

| 第11軍の再編と休養を行う方針とし、補充兵10万人を送ることにした。8月下旬には現地の統括司令部として |

| 第6方面軍(司令官:岡村寧次大将)を新設し、第11軍などを指揮下に入れて安定した作戦遂行を図った |

| 第6方面軍は11月3日の明治節を期して進撃を再開することにし、桂州と柳州を順に攻略するという計画を立てた |

| ところが、進撃開始後、第11軍は独断で桂州と柳州に同時侵攻し、方面軍の指導を無視して |

| 11月10日までに容易に双方を占領した |

| アメリカ軍は、日本軍の侵攻に先立つ10月に航空基地を爆破した上で撤収していた。 |

| 第6方面軍の命令で第23軍の第22師団が南寧を再占領し、12月にはフランス領インドシナに到達して、 |

| 南方軍の派遣した一宮支隊と連絡に成功した。ここにおいて「大陸打通」は一応成功したことになる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| その後、第23軍は翌1945年1月に、漢口と広東を結ぶ粤漢鉄道の確保も行った。 |

| 1945年3月に服部が最前線部隊の連隊長に就き、中国国民党軍追撃命令を発令したが即変更し |

| 撤退命令をだした。ビルマを奪還した連合軍がインドシナ半島にも攻撃するようになっていたためである。 |

| 日本軍は逆に中国軍の追撃とアメリカ軍の機銃掃射の中、かつて進撃してきた道を引き返した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

航空戦

| 日本側は第5航空軍隷下の250機弱が中国戦線にある航空兵力であった。 |

| 1943年8月21日から1944年5月6日の期間中、連合軍機44機撃墜に対して空戦損害は10機喪失を報告しており、 |

| この頃、その数を背景に連合国軍が勢力を増してきていた太平洋方面でのそれに比べると善戦であった |

| しかし、これらの陸軍航空隊は戦闘消耗と太平洋方面への転出で、1944年7月には150機に減少した |

| アメリカ陸空軍を主体とする連合国側の航空兵力は逆に増加し、1944年5月には520機だったのが、 |

| 7月には750機となった。 |

| 全体としては連合国側が制空権を握ってきていたため、日本軍の地上部隊は空襲を避けるために |

| 夜間移動しなければならなかった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

結果

日本軍は勝利したものの大きな損害を受け、戦死が11,742と戦病死がそれ以上であった。

戦死戦病死者十万という大きなものであった。

この大陸打通作戦の最大の目的は、中国西南地区に設置されたアメリカ陸軍航空軍基地群を

占領する事であった。

大陸打通作戦は日中戦争最大の大攻勢、かつ日本陸軍最後の大攻勢であり、これにより国民党軍は

大打撃を受けて国共内戦時に影響を受けた。しかし一方でアメリカは、蒋介石に対し内戦回避のため、

双十協定締結の仲介も行っている。

| |

|

進軍する日本軍の

機甲部隊

|

渡河する国民政府軍

|

中国戦線で撮影

された日本陸軍の

戦闘機

(一式戦闘機)

|

| |

|

|

|

陸打通作戦後の日本軍占領地域(赤部分)、

及び中国共産党ゲリラの拠点地域(ストライプ部分)

参加兵力

| 日本軍 |

|

中国軍 |

|

|

|

| 支那派遣軍 司令官:畑俊六大将 |

|

第12軍 司令官:湯恩伯将軍 |

| 第12軍 司令官:内山英太郎中将 |

|

第29師団 師団長:呂公良中将 |

| 第62師団と第37師団、第110師団、 |

|

第23師団 |

| 独立混成第7旅団、 |

|

|

| 戦車第3師団と騎兵第4旅団 |

|

第36集団軍 司令官:李家?中将 |

| 北支那方面軍 司令官:岡村寧次大将 |

|

|

| 第63師団、独立歩兵第9旅団 |

|

第9戦区軍 司令官:薛岳将軍 |

| 第110師団・・・ |

|

29個師団 |

|

|

|

| 第11軍 司令官:横山勇中将 |

|

第10軍 司令官:方先覚将軍 |

| 第34師団・第58師団・第116師団 |

|

|

| 第68師団・第40師団・第13師団 |

|

桂林 戦地執行部 司令官:白崇禧将軍 |

|

|

|

| 第6方面軍 司令官:岡村寧次大将 |

|

|

| 第23軍 |

|

|

| 第22師団・・・ |

|

|

|

|

|

| 戦力 |

兵力:500,000人 |

|

兵力:1,000,000(百万人) |

| 火砲:1,500 |

|

火砲:6,723 |

| 戦車:800 |

|

航空機:190 |

| 自動車:12,000 |

|

|

| 馬:70,000 |

|

|

|

|

|

| 損害 戦死・戦病死者:100,000名 |

|

死傷者:750,000名 |

|

|

|

|

| 拉孟・騰越の戦い(らもう・とうえつのたたかい) 1944年6月2日~9月7日 |

| 1944年6月2日から1944年9月14日まで中国・雲南省と |

|

| ビルマ(現ミャンマー)との国境付近にある拉孟・騰越地区 |

| で行われた、日本軍と中国・アメリカ軍(雲南遠征軍)の |

| 陸上戦闘のことを言う。 |

| 日本の部隊は援蒋ルートの遮断のために派遣された |

| 小規模なもので進出した当初の1942年頃は中国軍に対して |

| 優位に立っていたが、援蒋ルート遮断後も |

| 空輸によって中国軍への支援が継続されたため、 |

| 連合軍の指導によって近代的な兵力を身につけた |

| 中国軍が1944年より反撃に転じ、数に劣る日本軍は圧倒された。 |

| |

| 拉孟は中国名を「松山」といって無名の廃村である。拉孟は怒川の |

| 西岸にあり、恵通橋を眼下に見下ろす海抜2000メートルの山上にある。 |

| 1942年5月に同地を占領した第56師団は、その隷下の |

| 歩兵第113連隊長(連隊長松井秀治大佐)の指揮のもと、 |

| 歩兵1コ大隊・砲兵1コ大隊の兵力で陣地構築にとりかかり、 |

| 堅固な防衛陣地を築き上げた。1943年中期以降、雲南遠征軍の |

| 反攻準備が進展すると、空陸から拉孟陣地を攻撃するようになり、 |

| 1944年3月に雲南遠征軍の一部が拉孟北方の大廉子で怒江を |

| 渡河し、反攻してきた。松山大佐は2コ大隊に砲工兵の一部を率いて |

|

| 紅木樹方面(拉孟北方)に出撃し、怒江の水際でこれを破った。 |

| それより3日前にジョセフ・スティルウェル米陸軍大将が再建した20万の中国軍(雲南遠征軍・指揮衛立煌将軍)の |

| 一部4万8千名が拉孟を包囲した。残りは騰越、龍陵、平戞に向かった。対する拉孟守備隊の兵力はわずか |

| 1280名であった。拉孟守備隊は野砲兵第56連隊第3大隊長金光恵次郎少佐が指揮した。 |

| 当初、拉孟守備隊の主力である歩兵第113連隊は、2800名ほどいた。ところが3ヶ月前に拉孟北方に |

| 現れた敵軍のために兵力を割かなければならなかったなどしたため、雲南遠征軍が包囲したときにはその |

| 半分にも満たなかったのである。そのときの守備隊の陣容は次のとおりである |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 歩兵第113連隊の一部 400名 |

|

野砲兵第56連隊第3大隊 380名 |

| 輜重隊第16連隊第1中隊の一部 60名 |

|

第56師団衛生隊第3中隊 100名 |

| 第56師団防疫給水班の一部 40名 |

|

前線にて負傷した兵 300名 |

〔火器〕 10センチ榴弾砲8門・山砲2門・速射砲2門・高角砲4門

一方、拉孟を包囲した敵戦力は、蒋介石の直系栄与第1師団(日本の近衞師団に相当)を中心とする5個師団。

この軍は、新式装備・兵の質もきわめて優秀な精鋭部隊であった。

兵力 48000名

〔火器〕 15センチ榴弾砲7門・山砲、速射砲74門・重迫撃砲、迫撃砲332門

| 9月7日に戦闘が終結する。1300名の兵力のうち、残存兵力はゼロ、すなわち玉砕であった。 |

| 拉孟が陥落する前、真鍋大尉は3人の部下を脱出させていた。彼らは無事、芒市の第33軍に辿り着いた。 |

| 本多軍司令官はそこで拉孟守備隊の悲壮な末路に涙したという。 |

| また、この戦闘で20名いた慰安婦のうち、15名の日本人慰安婦は自決、5名の朝鮮人慰安婦は雲南軍に投降した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

中国軍 |

|

|

|

| 野砲兵第56連隊第3大隊長:金光恵次郎少佐 |

|

中国遠征軍司令長官:衛 立煌 |

| その他 |

|

5個師団 |

|

|

連合国東南アジア軍副最高司令官 |

|

|

ジョーゼフ・ウォーレン・スティルウェル |

| 戦力 |

|

|

|

1300(うち傷病兵300) |

|

20000 |

|

|

| 損害 |

戦死:1300 |

|

戦死4000 |

|

|

負傷3774 |

|

| 騰越の戦い (とうえつのたたかい) 1944年6月27日~9月13日 |

| 騰越(現在の騰衝)は最前線の拉孟から北東60キロ地点にある。騰越は、雲南省怒江西地区随一の都会で、 |

| 騰越平野のほぼ中央にある。人口4万、周囲に城壁をめぐらした城郭都市で、1630年に、政緬軍の将軍が築いた |

| いたといわれる。 城壁は周囲約4キロ、ほぼ正方形で、高さ5メートル、幅2メートル、外側は石、内側は積土に |

| 重ねてあった。 周囲は高地に囲まれ、東には高黎貢山山脈を縦走し、怒江に架かる2つの橋を渡って、 |

| 保山、昆明へと続いていた。北方には高良山、北東2キロに飛鳳山、南方2キロに標高200メートルの来鳳山 |

| 西方4キロに宝鳳山である。これらの高地からは、騰越はまる見えであり、騰越防衛のためには、これら周囲の |

| 高地をも防衛しなければならなかった。これらを防衛するためには少なくとも3個連隊ほどの兵力(約7000名)が |

| 実際、防衛したのは2千名であった。 騰越を防衛した指揮官は蔵重康美陸軍大佐だが、本来ならば上司の |

| 水上源蔵少将がその役目であった。 水上は昭和19年2月に『龍』の歩兵団長に任命され、騰越へやってきた。 |

| それからまもなく、拉孟、ナンカン付近(龍陵から南西100キロ地点)に降下した英軍空挺部隊掃討のため、 |

| 水上は騰越を後にした。 その留守を部下の蔵重大佐に託した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 騰越守備隊長 蔵重康美大佐 |

|

歩兵第148連隊本部 110名 同第2大隊主力 650名 同第1大隊残留者 80名 |

|

同第3大隊残留者 70名 連隊直轄部隊 340名 第56師団歩兵団残留者 42名 |

|

野砲兵第56連隊第1大隊 35名 師団通信隊1個分隊 12名 野戦倉庫 14名 |

|

師団衛生隊の一部 20 名第1野戦病院主力 150名 収容患者 250名 |

|

歩兵第114連隊第1大隊残留者 100名その他合計で2025名であった。 |

一方、対する雲南遠征軍の兵力は49,600名であった。兵力差は実に25倍であったが、騰越守備隊は

2ヶ月以上も騰越を死守したのである。

玉砕

城内の防御に移った蔵重大佐は、次のように兵力を配備させた。

城壁の南半部と旧英領事館陣地 日隅大隊 400名

西面北部,西北角、北面の大部分 早瀬混成隊 200名

東北角、飲馬水の陣地 高木隊 300名

中央門付近陣地 本部及び予備隊 200名 その他 病院 200名

7/28 松山師団長、蔵重大佐に対し、師団主力の龍陵会戦の間、騰越を死守の命令を下す

8/2 雲南遠征軍総攻撃。60機のグラマン、ロッキードなどの戦闘機が援護射撃。城壁の一部が破壊

8/5 B25、15機が騰越城を爆撃。城壁の十数ヶ所が破壊

8/12 雲南遠征軍、城壁上を占領。その夜、守備隊は夜襲を決行し、これを城壁上から突き落とした。

8/13 早朝、戦爆連合の24機が騰越城を空爆。その爆弾の一発が蔵重大佐ら32名の幹部や兵がいる防空壕を

直撃。全員が戦死した。後任は先任将校の太田正人大尉(28歳)が指揮をとった

8/25 日本軍戦闘機12機が騰越城守備隊に手榴弾500発を補給

8/27 騰越守備隊、夜陰に紛れ西門に近づき、手榴弾による投擲攻撃。元読売巨人軍の吉原正善伍長が活躍

9/13 太田大尉以下70名の将兵、敵陣地に突入。全員戦死(重傷者3名を除く。この3名はその後中国軍に収容)

中国遠征軍の損害

総勢21万2500人中 死傷6万3000人(全滅した二個師団を含む数個師団が戦力喪失)

参加兵力

| 日本軍 |

|

中国軍 |

| 第56歩兵団 |

|

中国遠征軍司令長官:衛 立煌 |

| 騰越守備隊長:蔵重康美大佐 |

|

5個師団 |

| その他 |

|

連合国東南アジア軍副最高司令官 |

|

|

ジョーゼフ・ウォーレン・スティルウェル |

| 戦力 |

2800 |

|

49600 |

|

|

| 損害 |

戦死:2800 |

|

戦死:9168 |

|

|

負傷:10200 |

|

| 老河口作戦(ろうかこうさくせん) 1945年(昭和20年)3月23日 - 6月末 |

1945年4月から6月の間に行われた、河南省西部および湖北省北部での日本軍と中国軍の攻防戦である。

日本軍は老河口飛行場の占領に成功して戦略目標を達成したが、中国軍から激しい反撃を受けた。

日本の大本営は、再び同様の飛行場制圧作戦を実施することにし、1945年1月22日、支那派遣軍に対して

老河口作戦と芷江作戦の実施を命じた。これを受けて支那派遣軍は、1月29日に隷下の北支那方面軍と

第6方面軍に実行命令を発した。

参加兵力

| 日本軍 交戦兵力:不明 |

|

中国軍 交戦兵力:約20万人 |

| ・第12軍(内山英太郎中将(-4月7日まで、日本帰国) |

|

・第1戦区軍(胡宗南将軍) |

| 鷹森孝中将(4月7日-) |

|

・第5戦区軍(劉峙将軍) |

| ・第110師団師団長:木村経広 中将 |

|

|

| ・第115師団師団長: 杉浦英吉 中将 |

|

|

| ・戦車第3師団: 山路秀男中将 |

|

15万人以上 |

| 機動歩兵第3連隊と師団捜索隊を主力 |

|

|

| ・騎兵第4旅団 |

|

|

| ・吉武支隊 - 第117師団の歩兵第87旅団 |

|

|

| 吉武秀人少将 |

|

|

| ・第34軍の一部 |

|

|

| ・第39師団佐々真之助 中将 |

|

|

| ・第1軍の一部 |

|

|

老河口作戦は順調だったものの、太平洋戦線で沖縄戦が始まった影響で、日本軍は中国戦線でも守備態勢への

移行を図ることになった。4月17日、第12軍は占領地域の警備のため、隷下の各部隊から人員装備を抽出し、

4個独立警備隊(各6個独立警備大隊)を編成した。

日本軍は、主たる目標であった老河口飛行場の占領に成功した。西峡口での中国軍の反撃も阻止され、

終戦まで膠着状態となった。一方、牽制作戦を行った第39師団は、一時的に前進したものの作戦開始時の

地点まで後退することになった。

|

| 芷江作戦(しこうさくせん) 1945年(昭和20年)4月 - 6月 |

| 湖南省西部・?江への日本軍の進攻作戦である。 |

| 1944年に実施した大陸打通作戦において、日本軍は連合国軍の飛行場の制圧による制空権奪取と |

| 日本本土空襲の阻止を目標のひとつとしていた。 |

| 連合国側はさらに奥地の湖北省老河口および湖南省?江付近の?江飛行場(中国語版)などの飛行場を整備し、 |

| 航空作戦を継続できた。そのため、日本軍の支那派遣軍は、再び飛行場の制圧を目的とした |

| 老河口作戦と?江作戦を実施することにした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1945年4月から、日本軍は第20軍(坂西一良中将)を投じて?江作戦を開始した。 |

| 序盤は順調に進撃できたものの、まもなく連合国側の激しい反撃が始まり、4月25日頃には前進困難となった。 |

| 中国軍の装備はアメリカからの兵器供与により以前よりも改善されており、 |

| またアメリカ陸軍航空軍による支援爆撃や航空輸送も十分に受けることができたためである。 |

| 中国軍は次々と増援部隊を集結させ、第3方面軍・第4方面軍・第10方面軍などの計28個師団で迎撃していた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 5月9日、日本側の総指揮を執る支那派遣軍総司令官岡村寧次大将は、作戦の中止を決断した。 |

| 日本軍は撤退を開始し、連合国軍は追撃に移った。各地で包囲を受けた日本軍は損害が続出し、 |

| 各部隊の戦死傷は2万8000人に達していたが、撤退の決断が手遅れになる前に出されていたおかげで、 |

| かろうじて脱出に成功した。6月上旬までに日本軍は出撃地点へと帰還した。 |

| 日本軍はこれ以後、敗戦まで中国戦線で攻勢を行うことは無く、これが最後の攻勢作戦となった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|