| ソロモン諸島の戦い 1942年1月 - 1945年8月15日 |

| 第二次世界大戦中に日本軍と連合軍の間で、南太平洋ソロモン諸島の争奪をめぐり行われた戦闘である。 |

| 一連の戦闘の中で大きなものはガダルカナル島の戦いとブーゲンビル島の戦いであるが、 |

| このほかにも多くの陸海空の戦闘が行われた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 太平洋をめぐる日本と連合国との戦いは、緒戦の南方作戦では周到に準備した日本軍が西太平洋を制し、 |

| 南方資源地帯を押さえる結果となった。 |

| 資源的に余裕が出てきた日本軍は第二段作戦として、陸軍の中国・インドを押さえようという案と、 |

| 海軍のオーストラリアを押さえる案とが浮上してきた。しかし、海軍軍令部はオーストラリアを押さえるには |

| 新たに20万人程度の軍が必要と試算、陸軍側と折衝したが中国戦線を主戦場と見る陸軍側はこれを拒否した。 |

| ガダルカナル島のすぐ北に位置するフロリダ島のツラギは、珊瑚海海戦直前の5月3日に日本軍が占領した。 |

| 詳細は「珊瑚海海戦#ツラギ攻略」を参照 |

|

|

|

|

|

ソロモン諸島の戦力

| 日本軍 |

|

米軍 |

| 第17軍司令官:百武 晴吉陸軍中将 |

|

第一海兵師団:アレクサンダー・A・ヴァンデグリフト |

| 第十一航空艦隊:塚原二四三中将 |

|

上陸部隊指揮官:リッチモンド・K・ターナー |

| 一木支隊第1梯団:一木清直大佐 |

|

南太平洋地区司令官:ロバート・L・ゴームレー |

| 川口支隊歩兵第35旅団:川口清健少将 |

|

南太平洋方面軍司令官:ウィリアム・ハルゼー |

| 戦力 |

|

|

| 36,204人 |

|

60,000人 |

| 損害 |

|

|

| 戦死 22,493人 |

|

戦死 6,842人 |

|

| ガダルカナル島をめぐる戦い |

| フロリダ諸島の戦い 1942年8月7日-8月8日 |

日本軍は、1942年4月23日にニューギニア島東南岸のポートモレスビーを海路攻略する作戦命令を発令した

1942年(昭和17年)5月3日未明、ツラギ島、ガブツ島、タナンボゴ島に上陸し、同日中に三島を無血占領した。

| 1942年(昭和17年)8月6日午後10時、ラバウルから異常電波傍受の報せを受けた横浜海軍航空隊は、 |

| 大艇の発進時間をいつもより繰り上げ、その発進準備にかかった。 |

| 米軍はタナンボゴ島の前面500mの至近距離に軽巡洋艦1隻(サンファン)、駆逐艦2隻を進出させた。 |

| タナンボゴ島に対して艦砲射撃を開始した。この砲撃により日本軍守備隊は3名を残して全員玉砕し、 |

| 司令の宮崎大佐は壕内で自決した。この砲撃の後、米軍は同島に上陸し、無血占領を果たした。 |

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 (海軍) |

|

米軍 |

| ツラギ島 |

|

第1海兵師団4個大隊 |

| 第84警備隊(司令・鈴木正明 中佐)約400名 |

|

|

| ガブツ島 |

|

|

横浜海軍航空隊

(病院班・舟艇班・工作班)約100名 |

|

|

| タナンボゴ島 |

|

|

横浜海軍航空隊大艇隊

司令・宮崎重敏 大佐)350名 |

|

|

| 第14設営隊 120名 |

|

|

| 工作関係部隊 50名 |

|

|

| 特陸派遣隊 20名 |

|

|

| フロリダ島 |

|

|

| 横浜海軍航空隊二式水戦隊 60名 |

|

|

| 戦力 |

|

|

| 計約1100名 |

|

計約8000名 |

|

|

|

| 損害 戦死者 約1100名(ほぼ全員) |

|

戦死者 約122名 |

| 生存者 3名 |

|

|

|

| ガダルカナル島の戦い 1942年8月7日 - 1943年2月7日 |

1942年8月以降日本軍と連合軍が西太平洋ソロモン諸島のガダルカナル島を巡って繰り広げた戦いである。

| 8月7日午前4時、海兵隊第1海兵師団 |

|

| (師団長アレクサンダー・ヴァンデグリフト少将)を主力とし、 |

| オーストラリア軍の支援を受けた10,900名の海兵隊員が、 |

| 艦砲射撃と航空機の支援の下でガダルカナル島テナル川 |

| 東岸付近に上陸を開始した。 |

| 同時にツラギ島方面にも4個大隊1,500名が上陸し |

| 壮絶な玉砕戦が行われた。また、これとは別に6,705名が海上に |

| 師団予備として残された。 |

| 第一次ソロモン海戦,は海軍戦記を参照 |

| |

ガダルカナル島要図 |

日本陸軍による反撃

| 陸軍の一木清直大佐率いる大本営直轄の一木支隊 |

| 第7師団の歩兵第28連隊を基幹とする)約2,300名は、 |

| 当初ミッドウェー島攻略部隊に充当されていた部隊であったが |

| 1942年6月のミッドウェー海戦で海軍が敗北したため攻略作戦は中止となり、 |

| 一時グァム島に休養を兼ねて留め置かれていた。 |

| トラック諸島からガダルカナルまでは駆逐艦「陽炎」以下6隻に第1梯団として支隊本部163名、大隊本部23名 |

| 歩兵4個中隊420名(軽機関銃36、擲弾筒24)、機関銃隊110名(重機関銃8挺)、大隊砲1個小隊50名 |

| (歩兵砲2門)、工兵1個中隊150名が乗船し急派されている。 |

|

|

|

|

イル川渡河戦

| ガダルカナル島の戦いにおける日本軍最初の大規模反攻でもあった。 |

| 先遣隊として派遣された一木清直大佐率いる一木支隊第1梯団は8月19日未明に同島に上陸、このとき |

| ガダルカナル島全体の連合軍側の戦力はおよそ11,000名であったが日本軍側はこれを2,000名程度と |

| 少なく見積もっていた。一木支隊は上陸地点のタイボ岬から西進し、20日深夜にルンガ東部のイル川西岸に |

| 陣を構えていた米海兵隊に遭遇、21日未明から戦闘が始まったが,兵数・火力に圧倒的な差があり |

| 一木支隊は多大な損害を被った。21日午後一木支隊は壊滅した。この戦いで917名いた一木支隊第1梯団 |

| のうち、生き残ったのは後方に待機させ戦闘に直接参加しなかった約100名を含む128名だけであった。 |

| 指揮官一木大佐も死亡したが、最後の状況については諸説あり定かではない。 |

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

21日の戦闘後、イル川の砂州に

半ば埋まって横たわる

一木支隊の将兵 |

8月21日の戦場図 |

歩兵第28連隊

一木清直大佐 |

参加兵力

| 日本軍 |

|

連合軍 |

| 一木支隊第1梯団:一木清直大佐 |

|

アレクサンダー・アーチャー・ヴァンデグリフト |

| 戦力 |

|

|

| 917人 |

|

3,000人 |

| 損害 戦死 777 |

|

戦死 41 |

| 捕虜 15 |

|

|

第1次総攻撃

| 一木支隊の壊滅の報を受ける前、8月中旬から川口清健少将率いる支隊(第35旅団司令部および |

| 歩兵第124連隊基幹)約4,000名の輸送が始まっていた。二次ソロモン海戦が戦われることになる。 |

| 川口支隊は、一木支隊の戦訓から、正面攻撃を避けるべく |

| ヘンダーソン飛行場の背後に迂回してジャングルから飛行場を攻撃することを試みた。 |

12日の総攻撃は各部隊バラバラに攻撃を行い、実質的な第1次総攻撃

(米国名:「血染めの丘(エドソンの丘)の戦い」 |

| が行われたのは13日の夜半から14日の未明にかけてである。12日から14日に至る間、川口支隊の左翼隊 |

| とその後詰の舞鶴大隊は米軍の集中砲火の前に前進を阻まれ戦いに至らず、各隊は |

| 鉄条網と火線を越えられずに散発的な戦いのみに終始した。 |

| 散発的な戦いのみに終始した。激戦となった中央隊左翼を担当した田村昌雄少佐率いる青葉大隊の一部が、 |

| 中央隊右翼国生大隊の米軍陣地の第一線を突破し、さらに3個中隊のうちの1個中隊がムカデ高地の |

| 端からヘンダーソン飛行場南端に達し、付近の建設中の倉庫などの拠点を確保した。 |

| だが、混戦のすえに日本軍は敗走した。川口支隊と対戦した米軍は700人だった。 |

| この戦闘による川口支隊の戦死者・行方不明者は約700名で、一木支隊と比べれば損耗率は低かったが、 |

| 激戦となったのは国生大隊と田村大隊の2個大隊だけであり、国生少佐、水野少佐を含め |

| 中隊長クラスの中堅将校が戦死した。 |

| また、再起を画してアウステン山からマタニカウ川西岸にかけて負傷者を含めた5,000名余りが駐屯する |

| することになり、兵站線の細い日本軍は、以後食料・弾薬の補給不足が深刻化し、以後 |

| ガダルカナル島(ガ島)はさながら「餓島」の様相を呈することになる。 |

| 川口 清健少将、大本営から派遣された作戦参謀辻政信中佐と意見が対立し罷免された。 |

第二次総攻撃

| 10月初旬、百武晴吉中将以下の第17軍戦闘司令部がガダルカナル島へ進出し、 |

丸山政男中将 丸山政男中将 |

| 第2師団(師団長・丸山政男中将)が同島に派遣された。 |

| 作戦目標は、飛行場を挟んで川口支隊とは反対側の西側に上陸し、飛行場占領することで |

| することであった。なお、川口支隊の輸送時にネックとなった船団護衛について、 |

| 海軍はヘンダーソン飛行場基地については戦艦及び巡洋艦の艦砲射撃による破壊を |

| 行う事とし、さらに米空母の出撃に備えて第3艦隊(空母「翔鶴」「瑞鶴」)が |

| 10月11日以降、トラック島を出撃しガダルカナル島北方海面に進出することとなった。 |

| サボ島沖海戦を海軍戦記参照 |

| 25日から26日朝にかけて第2師団は繰り返し夜襲をかけたが、装備の不足などから |

| 猛砲火を浴び戦傷含めた損害は半数以上と壊滅状態に陥った。 |

| 陽動のため海岸線沿いを進んでいた住吉支隊では、住吉正少将が作戦の拡大を |

| 急遽決定し、戦車部隊にマタニカウ河の渡河を命じた。これに対し |

| 米軍は37mm対戦車砲や75mm自走砲を配備して日本軍を待ち構えていた。 |

| 戦車隊は河の中央付近で十字砲火を浴びて次々に撃破され、対岸にたどり着いた2両も |

|

| 地雷で動けなくなったところを75mm自走砲に撃破された。26日には師団参謀が |

|

| ガダルカナル奪回は不可能との旨を辻政信参謀に報告し、作戦は中止された。 |

|

| 戦闘における全体の戦死者については、資料がなく不明であるが、第2師団麾下の |

|

| 歩兵第29連隊では、兵員2,554名に対し戦死・行方不明553名となっている。 |

|

第38師団の輸送とその後の戦い

詳細は「南太平洋海戦」 海軍戦記を参照

この報告を受け第38師団約1万名の輸送が決定した。

第38師団

11月10日、佐野忠義中将率いる先遣隊が上陸した。14日に主力師団の輸送が開始され、海軍は制海権の

確保と再び飛行場を砲撃するため戦艦2隻を含む第11戦隊を派遣し第三次ソロモン海戦が発生した。

詳細は「第三次ソロモン海戦」 海軍戦記を参照

| 第38師団の輸送失敗のあと、大本営はさらに第51師団と第6師団をガダルカナル島に送り込むことを計画する。 |

| だが、ガダルカナル島の航空基地も増強されていて、アメリカ軍の制空権下の輸送が成功する見通しは |

| 全く立たなくなっていた。 |

| 12月6日には閣議において、参謀本部作戦部長の田中新一中将が支援に必要な16万5000トンの艦船を |

| ガダルカナルに送り込むよう訴えたが、その半分の増援も認めなかったため東條首相ら政務側に対し |

| 「馬鹿野郎」怒鳴りつけ事実上更迭された。 |

| 12月31日の御前会議において「継続しての戦闘が不可能」としてガダルカナル島からの撤退が決定された。 |

| この決定からさらに1ヶ月を経た1943年2月1日から7日にかけて、撤退作戦が行われた。 |

| ガダルカナル島に上陸した総兵力は31,404名、うち撤退できたものは10,652名、それ以前に負傷・後送された者 |

| 740名、死者・行方不明者は約2万名強であり、このうち直接の戦闘での戦死者は約5,000名、残り約15,000名は |

| 餓死と戦病死だったと推定されている。一方、米軍の損害は、戦死1,598名、戦傷4,709名であった。 |

|

|

|

|

| 壊滅した第2師団(1942年10月25日 |

襲撃を受け荷揚げに失敗した

輸送船「鬼怒川丸 |

放棄された「山月丸」と特殊潜航艇 |

|

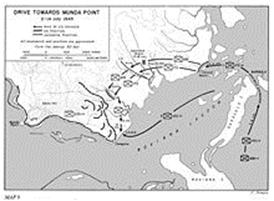

| ニュージョージア島の戦い 1943年6月20日 - 1943年8月25日 |

太平洋戦争(大東亜戦争)中のソロモン諸島を巡る戦闘の一つで1943年6月30日に米軍が上陸して始まった。

周辺海域は日本軍の駆逐艦による輸送作戦が大きな被害を出したため“駆逐艦の墓場”と呼ばれた。

ここでは同じニュージョージア諸島のレンドバ島・コロンバンガラ島・ベララベラ島での戦いも記述する。

| 1942年7月2日アメリカ軍はソロモン諸島における反撃作戦「ウォッチタワー作戦」を発動、 |

| 8月7日にはガダルカナル島に上陸しガダルカナルの戦いが始まった。 |

| 同年12月、ガダルカナル島での戦いを支援するため、ニュージョージア島西部のムンダに飛行場を |

| 建設し海軍航空隊252空が進出したが、連合軍の激しい空襲により翌年1月には航空隊は撤退した。 |

| 同年12月31日に日本軍はガダルカナル島からの撤退を決定したが、その後のソロモン諸島の |

| 防衛線をどこに置くかで陸海軍の意見が分かれた。陸軍はラバウルまでの後退を提案したが、海軍は制海権の |

| 確保のためソロモン諸島中部に防衛線を置くことを主張した。 |

| 結果的に海軍の提案が採用され、1943年2月に海軍の第8聯合特別陸戦隊4000名と設営隊3600名、 |

| 陸軍の南東支隊(佐々木登少将。第38師団の歩兵第229聯隊など6000名)がニュージョージア島に派遣され |

| ムンダの防衛を強化した。 |

|

|

| 1943年6月30日早朝、米軍の輸送船6隻と駆逐艦8隻が襲来し、レンドバ島に5000名の部隊を上陸させた。 |

| 7月4日深夜に、米軍は猛烈な砲爆撃の掩護の下ニュージョージア島西部の南岸ザナナに3000名を上陸させ、 |

| 翌日に北岸のライスにも部隊を上陸させた。 |

| 逆上陸のため待機していた歩兵第13連隊をニュージョージア島北部に派遣。 |

| 日本軍はコロンバンガラ島から兵力を増強させようとし、海軍での「コロンバンガラ島沖海戦」「ベラ湾夜戦」が発生 |

|

|

|

|

|

|

|

第一次ベララベラ海戦」

日本軍司令部はコロンバンガラ島とニュージョージア島の放棄を決定した。

セ号作戦

第八艦隊参謀の木阪義胤中佐は、コロンバンガラ島からの撤退作戦を立案した。

この作戦は「セ」号作戦と命名された。 |

| この作戦の目的は、コロンバンガラ島に集結した日本軍12,000名を、チョイセル島を経由してブーゲンビル島に |

| 撤退させることであった。チョイセル島とコロンバンガラ島は最短で48キロしか離れておらず大発などの |

| 舟艇を多用することとなったが |

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力 日本軍のみ

| 機動舟艇部隊: (芳村正義少将) |

|

|

| 陸軍船舶工兵第2、第3連隊 第2揚陸隊 |

|

海軍舟艇部隊 (種子島洋二少佐) |

| 呉鎮守府第7特別陸戦隊 |

|

大発40隻、魚雷艇1隻 |

|

|

|

| ニュージョージア方面守備隊 |

|

第8聯合特別陸戦隊 (大田実少将) |

| 南東支隊 (佐々木登少将) |

|

横須賀鎮守府第7特別陸戦隊 |

| 歩兵第229連隊、歩兵第13連隊、独立山砲第10連隊 |

|

呉鎮守府第6特別陸戦隊 |

| 第15野戦防空司令部、独立野戦高射砲第58大隊 |

|

第21防空隊、第17設営隊 |

| 独立野戦高射砲第41大隊、独立速射砲第2大隊 |

|

|

|

|

|

| 第3水雷戦隊 (伊集院松治大佐、旗艦:「秋雲」) |

|

|

| 巡洋艦1隻(川内)、駆逐艦12隻 |

|

|

第一次撤収作戦

| 9月18日暮れに機動舟艇部隊は襲撃部隊(夜襲部隊《旗艦「秋雲」、磯風、風雲、夕雲、時雨、五月雨》、 |

| 輸送隊《皐月、水無月、文月》、警戒隊《天霧》、陽動隊《松風》)[9]の支援のもとブーゲンビル島ブインを進発し、 |

| チョイセル島の基地に入った。沿岸に大発を隠匿したが、一連の行動は米軍に察知されており、 |

| 9月20日に米軍機の攻撃によって大発10隻を喪失した。 |

| 28日の夜に兵士約5,000名を載せ、海軍舟艇部隊は洋上の駆逐艦4隻(皐月、水無月、文月、天霧)と合流し |

| 兵士を移乗させた。陸軍の船舶工兵大隊の舟艇はチョイセル島へ直接向かい無事到着した。 |

|

|

|

|

|

|

第二次撤収作戦

| 9月3日に第二次撤収作戦が下令され、10月1日夜に機動舟艇部隊は駆逐艦「夕凪」を加えた襲撃部隊に支援され |

| 移動中の機動舟艇部隊は米駆逐艦6隻に発見された。掩護に当たっていた潜水艦「伊20」は、米駆逐艦の |

攻撃を受けて沈没した。最終的に投入した大発の半数を失ったが、作戦は成功し

1万2千名を脱出させることに成功した。 |

| ベララベラからの撤収作戦 |

| コロンバンガラ島からの撤退に伴いベララベラ島を維持する必要がなくなったため、第八艦隊は |

| 南東方面艦隊の反対を押し切る形で同島守備隊(鶴屋部隊)の撤退作戦を発動した |

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

連合軍 |

| 指揮官 南東支隊長:佐々木 登少将 |

|

第3艦隊司令長官:ウィリアム・ハルゼー中将 |

| 歩兵第13連隊 |

|

|

| 歩兵第229聯隊 |

|

| 第八艦隊 |

|

| 第8聯合特別陸戦隊 |

|

| |

|

| 戦力 陸海軍10500人 |

32,000人 |

| 損害 戦死 1,671人 |

戦死 1,195人 |

|

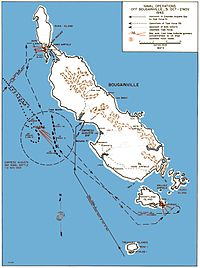

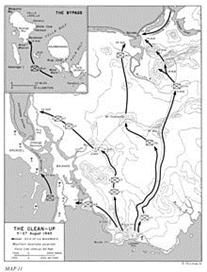

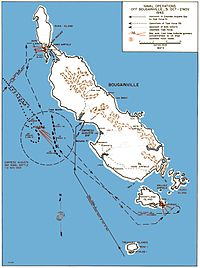

| ブーゲンビル島の戦い 1943年11月1日 - 1945年8月21日 |

| 日本軍が占領したブーゲンビル島で、アメリカ軍が上陸した1943年11月1日から停戦の1945年8月21日まで |

| 戦われたブーゲンビル島は、第一次世界大戦後オーストラリアによって委任統治されていた。 |

| 1942年3月に日本軍は米豪遮断作戦の一環としてソロモン諸島の一部であるこの島を占領し、飛行場建設を |

| 開始した。ガダルカナル島の戦いが始まると、ラバウルからガダルカナル島を攻撃するための中間基地として |

| 重視されて飛行場建設が急がれ、北端に付属するブカ島と南端のブインに飛行場が完成した。 |

| なお、当時の日本軍はブーゲンビル島を「ボーゲンビル島」としばしば表記している。 |

| 戦況の悪化に伴い1943年中盤よりアメリカ軍の飛行場への航空攻撃は強化されていった。 |

| ブイン飛行場には、海軍航空隊の零戦が70機あまり展開していたが、度重なる米軍との交戦によって |

| 30機前後にまで減り、全滅を避けてラバウルに転進した。 |

| 日本軍の陸上兵力は陸軍が第17軍第6師団を中心に4万人、海軍が第8連合陸戦隊と設営隊を中心に |

| 2万人が配備されていたが、砲火力が低く対戦車装備も不足していた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

戦闘経過

タロキナ上陸

ルンガ泊地を出撃した米上陸部隊の主力である第3海兵師団は11月1日、

ブーゲンビル島西岸のタロキナ岬に上陸を開始した。

日本軍守備隊(歩兵第23連隊堀之内中隊)を全滅させたアメリカ軍は、

橋頭堡の建設を開始した。

陸上からも歩兵第23連隊を中心とした第6師団部隊によりタロキナ奪還作戦が

試みられたが、困難なジャングル内の移動で消耗し、補給も続かず、

11月11日に作戦中止して後退した(第一次タロキナ作戦

ナボイの戦い 1943年11月29日

太平洋戦争中の1943年11月29日にブーゲンビル島ナボイ(コイアリ)において、

アメリカ軍と日本軍の間で行われた戦闘。

ブーゲンビル島の戦いの一部であり、1個大隊規模のアメリカ海兵隊が

日本軍の反撃を妨害する目的で上陸戦を仕掛けた。

アメリカ軍の作戦目的はいずれも達成されず、15人が戦死・戦傷死、

99人が負傷、7人が行方不明となる損害を受けた。アメリカ側の推定では、

日本軍は145-291人を失った

|

|

|

| 第二次タロキナ作戦 1944年3月 |

| 日本軍の第6師団は、陸路からのタロキナ航空基地制圧を再度試みること |

| とした。1944年3月に、第6師団は全力を挙げて作戦を開始した。 |

| しかし、またも移動途中のジャングルで消耗したうえ、 |

| 激しい空襲を受けて損害が続出した。約20日間の戦闘の結果、第6師団は、死傷率80%を超えた |

| 歩兵第45連隊を筆頭に死傷1万3千人の壊滅的損害を受けて敗退した。 |

| 損害のうち少なくとも4千人以上は戦病によるものであった。この作戦で重火器の大半も失われた。 |

| 第二次タロキナ作戦後、アメリカ軍第37師団長ロバート・S・ベイトラー少将は降伏しようとする |

| 日本兵を捕虜とせずに射殺するよう命令し、多数が虐殺された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

連合軍 |

| 第17軍司令官:百武 晴吉陸軍中将 |

|

第1海兵水陸両用部隊:ロイ・ゲンガー |

| 第6師団長神田 正種中将 |

|

セオドア・S・ウィルキンソン |

| 守備隊司令官:鮫島 具重海軍中将 |

|

オスカー・グリスウォルド |

| 海軍第87警備隊:加藤榮吉海軍大佐 |

|

スタンレー・サヴィッジ |

|

|

|

| 戦力 |

|

|

| 64,000人 |

|

12,6000人 |

|

|

|

| 損害 |

|

|

| 戦死・戦病死2万~3万人 |

|

戦死 1243人 |

孤立と自活

| 以後、両軍は散発的に交戦していたが大規模な衝突は起こらなかった。 |

| 日本軍の補給を断って孤立させれば十分であったし、日本軍は食糧不足で戦闘どころではなかった。 |

| 栄養失調の兵士が続出し、餓死者やマラリア患者などがバタバタと倒れていった。とくに蚊によって |

| 媒介されるマラリアは猛威を振るい、栄養失調のものから次々と感染して体力を奪われていった。 |

| ガダルカナル島の「餓島(がとう)」に対して、ボーゲンビル島の「墓島(ぼとう)」と呼ばれる状況であった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

オーストラリア軍との戦闘

| アメリカ軍はフィリピンへ戦力を集中するため、ソロモン諸島の作戦をオーストラリア軍の第1軍に委ねることとした。 |

| 1944年11月末よりオーストラリア軍は島の占領と日本軍の排除を目指して攻撃を開始した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ブーゲンビル島の戦いの戦歴 |

| 1943年(昭和18年) |

|

| 10月27日 - ニュージーランド軍がトレジャリー諸島に上陸 |

降伏交渉を行なう神田中将 降伏交渉を行なう神田中将 |

| 11月1日 - アメリカ軍がブーゲンビル島のタロキナに上陸 |

| 11月2日 - ブーゲンビル島沖海戦(エンプレス・オーガスタ湾海戦)。 |

| 日本軍ろ号作戦を開始。 |

| 11月5日 - 連合国軍の空母機動部隊による大規模なラバウル空襲。 |

| 日本軍も反撃し第一次ブーゲンビル島沖航空戦が発生。 |

| 11月7日~11月9日 - ブーゲンビル島で日本軍は第一次タロキナ攻撃及び |

| タロキナ逆上陸作戦を行うが失敗 |

| 11月8日 - 第二次ブーゲンビル島沖航空戦 |

| 11月11日 - 連合国軍の空母機動部隊による二度目の大規模なラバウル空襲。 |

| 日本軍も反撃し第三次ブーゲンビル島沖航空戦が発生。 |

| 11月13日 - 第四次ブーゲンビル島沖航空戦 |

| 11月17日 - 第五次ブーゲンビル島沖航空戦 |

|

| 11月24日 - セントジョージ岬沖海戦 |

|

| 11月29日 - ナボイの戦い |

|

| 12月3日 - 第六次ブーゲンビル島沖航空戦 |

|

| 12月17日 - アメリカ軍はブーゲンビル島のタロキナ基地からのラバウル空襲を開始 |

|

| 1944年(昭和19年) |

| 1月31日 - 日本軍、グリーン諸島(ブーゲンビル島の北西)において連合国軍の上陸部隊を撃退 |

| 2月15日 - 連合国軍がグリーン諸島に上陸 |

| 2月27日 - 連合国軍、グリーン諸島の占領を完了 |

| 3月8日~3月25日 - ブーゲンビル島で日本軍は第二次タロキナ攻撃を行うが失敗 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1945年(昭和20年) |

| 6月8日~6月10日 - ポートン桟橋の戦い |

| 8月15日 - 日本が連合国に降伏。戦闘停止 |

| 9月3日 - ブーゲンビル島の日本軍が武装解除の後降伏 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| アリューシャン方面の戦い 1942年~1943年 |

アリューシャン列島は、太平洋戦争開戦時の連合艦隊作戦計画では、「占領または攻撃破壊すべき外郭要地」と

して定められていたが、これは十分に検討されたものではなかった。

AL作戦

第二次世界大戦中の1942年6月にアリューシャン群島西部要地の攻略又は破壊を目的として行われた

日本軍の作戦。日本軍はダッチハーバーに対して空襲を実施し、アリューシャン群島の一部を占領した。

ダッチハーバー空襲

5月25日、空母2隻(隼鷹、龍驤)、巡洋艦3隻、駆逐艦5隻の敵航空兵力・施設を空襲する艦隊が大湊を出航した。

この項については海軍戦記を参照

1942年6月6日、アッツ島に北海支隊1,200人が上陸したが、同島に敵の守備隊は存在せず特段反撃を

受けることもなく占領に成功する。翌年に米軍の反撃開始されアッツ島の戦いとなる

|

| アッツ島の戦い 1943年5月12日 - 5月29日 |

| 1943年5月12日にアメリカ軍のアッツ島上陸によって開始された日本軍とアメリカ軍との戦闘である。 |

| 山崎保代陸軍大佐の指揮する日本軍のアッツ島守備隊は上陸したアメリカ軍と17日間の |

| 激しい戦闘の末に玉砕した。 |

| 日本軍は1942年(昭和17年)6月に海軍のミッドウェー作戦の陽動作戦としてアリューシャン列島のアッツ島を |

| キスカ島と共に攻略、占領して「熱田島」と改称した。アッツ島には第7師団の穂積部隊約1,000名を配置したが |

| アッツ島部隊はアメリカ軍がキスカ島に上陸するという情報を受け、9月18日にキスカ島に移転した。 |

| しかしアッツ島を無人にするわけにもいかず、アメリカ軍の空襲に遭いながらも米川部隊2,650名が |

| 進出してアッツ島守備隊となり、飛行場と陣地の建設を開始した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

経過

| 1943年5月5日、ロックウェル少将が率いる、戦艦「ネヴァダ」「ペンシルベニア」「アイダホ」、 |

|

| 護衛空母「ナッソー」などからなる攻略部隊、第51任務部隊がアラスカのコールド湾を |

| 出港した。上陸部隊はA・E・ブラウン陸軍少将が指揮する |

| 陸軍第7師団1万1000名であった。アメリカ軍の作戦名は「ランドクラブ作戦 (」という。 |

| アメリカ軍の砲爆撃は正確で威力が高く、各地の日本軍は次第に追い詰められ、 |

| 21日に戦線を突破された。日本軍は大半の砲を失い食料はつきかけていた。 |

| 生き残った傷だらけの最後の日本兵300名は山崎保代司令官を |

| 陣頭に最後の突撃を行なう。 |

| 影響 |

| 日本軍の損害は戦死2,638名、捕虜は27名で生存率は1パーセントに過ぎなかった。 |

| アメリカ軍損害は戦死約600名、負傷約1,200名であった。 |

| アッツ島の喪失によってよりアメリカ本土側に近いキスカ島守備隊は取り残された形と |

| なったが、日本軍はキスカ島撤退作戦を実施し、木村昌福少将率いる |

|

| 救援艦隊によって脱出・撤退に成功した。 |

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

アメリカ軍 |

| 北海守備第2地区隊長:山崎 保代大佐 |

|

北太平洋方面軍司令官:キンケイド海軍中将 |

| (戦死により中将) |

|

第8巡洋艦任務部隊:チャールズ・マクモリス少将 |

| 戦力 |

|

|

| 2,650名 |

|

陸軍第7師団:A・E・ブラウン陸軍少将 |

|

|

ユージーン・ランドラム少将 |

| 戦力 |

|

|

| 2,650人 |

|

11,000人 |

|

|

|

| 損害 |

|

|

| 戦死:2351人 |

|

戦死:600人 |

| 生存:28人 |

|

戦病:1200人 |

キスカ島撤退作戦は海軍戦記参照

アッツ島を守る日本軍砲兵隊

|

| マリアナ・パラオ諸島の戦い 1944年6月15日から11月27日 |

| 1944年2月にマーシャル諸島を攻略したアメリカ軍は、次はマリアナ諸島を目指すことになる。 |

| マリアナ諸島を攻略してここに戦略爆撃機B-29を配備すれば日本本土の大部分をB-29で爆撃する |

| することが可能になるとともに、フィリピン奪還のための支援基地としてもよい位置にあった。 |

| アメリカ軍の最初のマリアナ諸島への攻撃は1944年2月の空襲であるが、これはマーシャル諸島攻略の |

| 支作戦であった。 |

| 日本海軍は燃料の不足と空母航空機の搭乗員の錬度不足という2つの大きな問題をかかえた状況であった。 |

| アメリカはマリアナ諸島攻略のために陸海合わせて約167,000人の兵力を投入した |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

背景

| 1942年8月、連合軍は南太平洋のソロモン諸島南部にあるガダルカナル島に上陸して反攻を開始したが、 |

| その後の日本に向けての前進は、 |

| ・中部太平洋を西進して日本本土を目指すルート |

| ・ソロモン諸島 ? ニューギニア ? フィリッピンを経由して日本本土を目指すルート |

| の二方面から進められた。 日本は太平洋方面での戦線の後退が始まった1943年9月に |

| 絶対国防圏構想を策定し、マリアナ諸島、パラオ諸島は絶対国防圏の要衝とされた。 |

| 1944年2月に中部太平洋方面の陸軍部隊を統率するための第31軍を新設するとともに、 |

| 満州などから兵力を引き抜きマリアナ方面に輸送した。3?5月の松輸送は成功した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

松輸送

| 1944年前半に日本軍が行った中部太平洋方面への増援部隊輸送作戦である。 |

| 絶対国防圏と位置付けられたマリアナ諸島などの守備隊を強化するため、満州などから転用された |

| 地上部隊や軍需物資が松船団と総称される11回の護送船団で運ばれた。アメリカ海軍は潜水艦で |

| 妨害を試みたが、日本側の損害は少なく一応の成功を収めた。 |

| 松輸送で運ばれた部隊が、サイパンの戦いやペリリューの戦いで日本軍守備隊の主力となった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 東松輸送 1944年前半 |

| 東松1号船団 |

| 3月1日横浜発、甲船団は3月12日トラック着、乙船団は3月14日トラック着 |

| 3月4日に父島に寄ったところで松船団の指定を受けた。先発の甲船団は3月5日に父島を出港し、 |

| 12日にサイパンに到着した。 |

| 東松2号船団 |

| 3月12日東京湾発、3月19日サイパン着。20日にカロリン諸島行きの船は船団から除外された。 |

| 乗船部隊 - 第31軍司令部、第1派遣隊、第3派遣隊、第5派遣隊、第6派遣隊、 |

| 第8派遣隊、高射砲第25連隊主力、野戦高射砲第52大隊、歩兵第18連隊後続部隊 |

| 東松3号特船団 |

| 3月20日館山発、3月28日トラック着。 |

| 東松3号船団 |

| 3月22日東京湾発、3月30日サイパン着。パラオ行きは4月14日パラオ着。 |

| 東松4号船団 |

| 4月1日東京湾発、4月10日サイパン着。 |

| 乗船部隊 - 第2派遣隊、戦車第9連隊、独立工兵第7連隊、船舶工兵第16連隊 |

| 東松5号船団 |

| 4月7日館山発、4月24日パラオ着 |

| 乗船部隊 - 第14師団、第35師団第一次輸送隊 |

| 東松6号船団 |

| 4月15日東京湾発、4月23日サイパン着。カロリン諸島行きの各船も無事に到着。 |

| 乗船部隊 - 歩兵第150連隊補充員(700人)、独立自動車中隊2個、独立高射砲中隊3個(計18門) |

| 東松7号船団 |

| 4月28日東京湾発、5月6日サイパン着。復航は第4517船団として運航 |

| 東松8号船団 |

| 5月14日館山発、5月19日サイパン着。 |

| 乗船部隊 - 第43師団主力 |

| 西松船団 |

| 西松1号船団(モタ06船団、タパ04船団) |

| モタ06船団(第8運航指揮官:山本雅一中佐指揮)として2月26日門司発、3月4日高雄着。 |

| タパ04船団として3月7日高尾発、3月14日パラオ着。 |

|

| 西松2号船団(モタ09船団、タパ06船団) |

| モタ09船団(第1運航指揮官:竹下志計理大佐指揮)として3月8日門司発、3月15日高雄着。 |

| タパ06船団として3月20日高尾発、3月27日パラオ着 |

| 乗船部隊 - 第4派遣隊、第7派遣隊 |

|

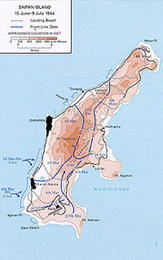

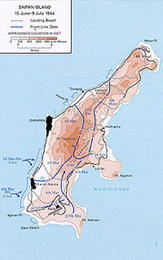

| サイパンの戦い 1944年6月15日から7月9日 |

| マリアナ諸島サイパン島における戦い。ホランド・スミス中将指揮のアメリカ軍第2海兵師団、第4海兵師団、 |

| 第27歩兵師団が斎藤義次中将が指揮する日本軍第43師団を潰滅させ、サイパン島を占領した。 |

| 1943年から1944年前半にかけて連合國軍はソロモン諸島、ギルバート諸島、マーシャル諸島、ニューギニア島の |

| パプア半島を攻略し、カロリン諸島、パラオ諸島、マリアナ諸島へ迫った |

| マリアナ諸島がアメリカ軍の攻略目標に選ばれたのは新型爆撃機B-29が完成したことによる。マリアナ諸島が |

| 連合軍の手に落ちれば東京など日本本土が攻撃圏内に入るからである。本土が空襲圏内に入った場合 |

| 制空権を失っている日本は戦争継続すら困難に陥り、ひいては民間人に大量の死者を出す事が予想された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 日本軍もマリアナ諸島の重要性は認識しており、1943年秋に大本営は絶対国防圏を定め、サイパン島をその |

| 中核拠点とした。日本海軍が絶対国防圏よりも遠方での艦隊決戦を重視したため、マリアナ諸島の防備強化は |

| はなかなか進まなかったが、アメリカ軍の侵攻が差し迫った1944年初頭になってあわてて防備強化が図られた。 |

| 本土からの輸送によって第43師団(師団長:斎藤義次中将、)及び独立混成第47旅団(旅団長:岡芳郎大佐、) |

| 他がサイパンに派遣された。松輸送は期待以上の成功を収めたものの、歩兵第18連隊や歩兵第118連隊など |

| 約1万名は輸送中敵の潜水艦の雷撃により戦地に辿り着く事なく戦死した。 |

| 日本陸軍は昭和19年2月25日に第31軍を編成、マリアナ諸島やカロリン諸島西部の指揮を担当させることにした。 |

| 第31軍は司令部をサイパン島に置き、連合艦隊司令長官の指揮下に入った。これはマリアナ方面の防備が |

| 海軍担当であったためであり、第31軍は中部太平洋方面艦隊司令部の指揮を受ける事になったが、 |

| 実際には陸海軍部隊はそれぞれの司令部の指揮にのみによって戦うという状況であった。 |

| 第31軍司令官に小畑英良中将が親補され、参謀長には井桁敬治少将が任命された。 |

| 他方、日本海軍は、中部太平洋方面艦隊司令長官:南雲忠一中将)、第6艦隊司令長官:高木武雄中将、 |

| 第1連合通信隊司令官:伊藤安之進少将、第3水雷戦隊司令官:中川浩少将、 |

| 南東方面航空廠長:佐藤源蔵中将及び第55警備隊司令:高島三治大佐、以下の海軍将兵が守った。 |

| サイパン島には日本の民間人多数が戦前から居住しており、情勢の悪化に伴い5000人が疎開したものの、 |

| 約2万人がアメリカ軍上陸時にも在島していた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

サイパン島の全図 |

海岸に向かうLVTと砲撃を行う

軽巡洋艦バーミングハムと

重巡洋艦インディアナポリス |

主要戦闘経過

前哨戦

| 6月11日、アメリカ軍艦載機1,100機によるサイパン島に対する奇襲的な空襲が行われ、13日からは戦艦8隻、 |

| 巡洋艦11隻含む上陸船団を伴った艦隊がサイパン島に接近、砲弾合計18万発もの艦砲射撃が開始された。 |

| これにより日本の陣地は半壊し、サイパン基地の航空機150機のすべてを失った。 |

| 日本軍側はアメリカ軍が5月27日にもっと南の西部ニューギニア、ビアク島に侵攻してきたことからパラオ諸島に |

| 攻撃が行われると予期していたからである。事実、第31軍司令官の小畑中将は、5月28日からパラオへ |

| 作戦指導のため出張しており、戦略的奇襲を受けた形になった。 |

| 小畑軍司令官はグアム島から指揮を執ることになった。軍司令官不在の第31軍司令部は、井桁参謀長が責任者 |

| となって作戦指導を行ったが、少将である井桁参謀長が中将である斎藤第43師団長を指揮するという |

| 変則的な形となった。日本海軍は、アメリカ軍がサイパン攻略目的であることをなかなか確信できなかったが、 |

| 6月13日に至ってついに「あ号作戦」を発動した。日本の機動部隊である第一機動艦隊は、米機動部隊を迎撃する |

| 為マリアナ諸島へ向かった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

水際戦闘

| 15日7時、アメリカ軍は上陸を開始した。9時ごろまでに300以上のLVT(上陸用装軌車) |

| で海兵隊8000名がサイパン島の西の海岸に上陸。日本軍は古典的な水際撃滅作戦をとり反撃を開始した。 |

| 結果は米軍2000人あまりを負傷させたものの独混47旅団、戦車第9連隊第4中隊などが全滅した。 |

| 上陸当日の陸軍省・参謀本部では、いたるところで「31軍は腰抜け」「井桁のぼやすけが」と敵上陸を許した |

| 井桁参謀長に対する非難と罵声があふれていたという。また井桁参謀を解任し、長勇と交代させるべきだとの |

| 声も16日の夜から17日にかけて、日本軍は戦車第9連隊(44輌)含む約8000名が総攻撃を開始したが、 |

| 1時間に野戦砲800発、機銃1万発という米軍の圧倒的火力によりほぼ全滅した。 |

| 18日、斎藤中将は飛行場を完全に放棄。そのため南部に残された日本軍は完全に孤立した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

サイパン放棄決定

| 19日、「あ号作戦」で出撃した日本機動部隊はマリアナ沖海戦で大敗を喫した。2日間で艦載機400機を失い、 |

| 帝国海軍航空部隊は無力化された。これによりマリアナ諸島の日本軍は実情として救援の望みを絶たれた。 |

| 組織的な反撃が不可能な程戦力が減少した為、斎藤中将は防御に適した島の中部の山岳地帯にある |

| タポチョ山に防御線を敷き洞窟を利用し抵抗した。 |

| 24日、結局、大本営は奪回の見込みなしとしてサイパン島の放棄を決定した。この時点での日本側兵力は、 |

| 斎藤の指揮する第43師団が4000名、他部隊は2000名程度まで減少していた。重装備は戦車が僅かに3両で、 |

| 野砲は全損。食料や水、医薬品が欠乏し、負傷者は自決する他なかった。それでも日本軍は断固として抵抗を |

| 続けた為、20日以来米軍の進撃は遅々として進まず、第27師団長ラルフ・スミス少将が更迭された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

組織的戦闘の終結

| 25日、日本軍主力が防衛する島中央部において戦闘が開始された。この頃になるとアスリート飛行場が運用可能 |

| になり、偵察機や爆撃機の使用が開始された。空からの援護もありアメリカ軍は防衛線を突破、占領地は島の |

| 70%に達した。しかし、この日占領した住居地域では、倒壊した住居跡に残るトタンの下に日本軍が隠れており、 |

| 掃討にかなりの時間を要した |

| 7月7日、日本軍は完全に追い詰められた。斎藤中将は残存部隊約3000名に総攻撃を命じ、陸海軍による |

| バンザイ突撃が行われた。米軍は日本兵の捕虜からこの攻撃の情報を得ており、陣地を築いて待ち構えていた。 |

| この戦闘で米軍に死傷者658名の損害を与えたが、日本軍はほぼ全滅した。翌日戦場は「死の谷」と呼ばれるほど |

| 両軍の死体が累累と積み重なっていた。南雲中部太平洋方面艦隊司令長官を始め指揮官など残りは自決し、 |

| 少数は降伏したため、事実上サイパン島の日本軍は全滅した。7月9日にターナー中将はサイパン島の占領を宣言 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

陸軍:斎藤義次中将 第43師団 、海軍:南雲忠一中将 自決

陸軍参謀長:井桁敬治少将 、辻北部支庁長 自決

交戦勢力

| 日本軍 |

|

アメリカ軍 |

| 指揮官 |

|

|

| 陸軍:斎藤義次中将 第43師団 |

|

リッチモンド・ターナー中将 第2海兵師団 |

| ・独立混成第47旅団:旅団長:岡芳郎大佐 |

|

ホランド・スミス中将<途中解任) |

| 第31軍司令官は小畑英良中将でパラオ出張中 |

|

|

| 参謀長:井桁敬治少将 |

|

|

| 海軍:中部太平洋方面艦隊司令長官 |

|

|

| 南雲忠一中将 |

|

|

| ・第6艦隊司令長官:高木武雄中将 |

|

|

| ・第1連合通信隊司令官:伊藤安之進少将 |

|

|

| ・第3水雷戦隊司令官:中川浩少将 |

|

|

| ・南東方面航空廠長:佐藤源蔵中将 |

|

|

| ・第55警備隊司令:高島三治大佐 |

|

|

|

|

|

| 戦力 |

31,629名 |

|

66,779名 |

|

|

|

| 損害 |

戦死:25000人 |

|

戦死:3500人 |

|

自決:5000人 |

|

戦傷13,160人 |

|

捕虜: 921人 |

|

|

戦闘による犠牲

| 戦闘の末期になると、多くの日本人居留民が島の北部に追い詰められ、アメリカ軍にとらえられることを避けるため |

| バンザイクリフやスーサイドクリフから海に飛び込み自決した。多いときでは1日に70人以上の民間人が自決した |

| 戦闘終了後アメリカ軍は非戦闘員14949人を保護収容(日本人10,424人・朝鮮半島出身者1,300人・ |

| ・チャモロ族2,350人・カナカ族875人)した。逆算すると8,000人~10,000人の在留邦人が死亡したとみられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

民間人収容所での生活

| 大場栄が20代の憲兵伍長Tを民間人に装わせて投降させる形でアメリカ軍が設置した民間人収容所に |

| 送り込み、収容所内の10代の青少年をオルグしてアメリカ軍に対する抵抗組織をつくる。 |

| 1945年8月15日の終戦後、収容所内での民間人は、終戦(日本の敗戦)はアメリカ軍の陰謀だと主張する勢力と、 |

| 終戦を信じる勢力が対立する。その後憲兵伍長は少年組織を唆して終戦派のリーダーを殺害させ実行犯の |

| 少年は逮捕される。主犯の憲兵は少年に少年の単独犯であると自供するよう言い含めて収容所を脱出し |

| 大場のもとに帰る少年は死刑判決(後無期懲役に減刑)を受けアメリカ本土で服役、出所以後牧師となる |

| 大場及び憲兵は罪に問われることなく名誉ある投降をおこない日本に帰還した。このことに関して |

| 収容されていた民間人から大場の責任を問う声がある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

占領後の戦闘

| |

| アメリカ軍は飛行場を占領すると自軍の航空基地として整備し、 |

| サイパン島は後に続くグアム島やテニアン島攻略など |

| マリアナ諸島での作戦やフィリピン侵攻の拠点となった。 |

| また、フィリピン、琉球諸島、日本本土への爆撃を |

| 行う爆撃機B-29のための基地としても使用された |

|

|

| |

|

B-29が並んでいる占領後のサイパンの飛行場 |

日本軍のゲリラ的抵抗

| サイパン島に残ったわずかな日本軍地上部隊はゲリラ化し、遊撃戦に移行して各個で戦闘を継続した。 |

| 日本のポツダム宣言受諾後も、その事実を知らない陸海軍将兵は遊撃戦を継続していたが、ポツダム宣言 |

| 受諾の事実を知り順次投降した。タッポーチョ山を拠点としていた歩兵第18連隊衛生隊の大場栄陸軍大尉以下 |

| 47名の部隊は、1945年11月27日(発令は25日)に独立混成第9連隊長の天羽馬八陸軍少将(陸士第23期卒)の |

| 正式の命を受け、12月1日、軍歌(彼らの部隊の隊歌と「歩兵の本領」)を歌って戦没者の霊に弔意を示しながら |

| 山を降り投降した。彼らは、大本営のサイパン放棄を知らず、必ず友軍がサイパンを奪還に来ると信じていたという |

| 大規模な投降としては最後のものである。なお、歩兵第18連隊主力は1944年5月にグアムに移駐したが、 |

| 衛生隊ほかは移駐が間に合わず、サイパンの戦いに加わることとなっていた。 |

| 日本映画「太平洋の奇跡 -フォックスと呼ばれた男-」 - 2011年公開で大場大尉 |

参加兵力の詳細

| 日本軍 |

| 陸軍 |

| 第31軍司令部(司令官:小畑英良中将 しかし上陸時島外) |

| 参謀長 井桁敬治少将 |

| 第43師団(師団長:斎藤義次中将)司令部 253名 |

歩兵第118連隊 連隊長 伊藤豪大佐 兵員 1,033名

(海上輸送中に連隊長以下2,240名が海没しその残存部隊) |

| 歩兵第135連隊 連隊長 鈴木英助大佐 兵員 3,295名 |

| 歩兵第136連隊 連隊長 小川雪松大佐 兵員 4,055名 |

| 師団直轄部隊 通信 輜重 野戦病院 庶務 合計 3,667名 |

| 独立混成第47旅団(旅団長:岡芳郎大佐) 兵員 1,470名 |

| 旅団砲兵 旅団工兵 合計499名 |

| 第9派遣隊(旅団長:有馬純彦大佐) 兵員 1,555名 |

| 戦車第9連隊 (連隊長:五島正大佐) 兵員 990名 |

| 高射砲第25連隊(連隊長:新穂寛徳中佐) 兵員 1,117名 |

| 独立山砲第3連隊(連隊長:中島庸中佐)兵員 978名 |

| 独立工兵第7連隊 (連隊長:小金澤福次郎)兵員 775名 |

| 歩兵第40連隊 第3大隊 兵員 618名 歩兵第15連隊の一部 兵員 610名 |

| 歩兵第150連隊牛山隊 兵員 700名 独立臼砲第14大隊 兵員 649名 |

| 独立臼砲第17大隊 兵員 634名 |

| 野戦機関砲第44中隊 兵員 105名 |

| 独立自動車第264中隊 兵員 181名 独立自動車第278中隊 兵員 187名 |

| 独立戦車第3.4中隊 兵員 174名 他島部隊よりの派遣 合計556名 |

|

|

|

* 米軍上陸時での陸軍戦闘部隊 合計 24,875名

陸軍航空関係人員 合計 1,285名

陸軍船舶関係人員 合計 1.375名

日本海軍

| 中部太平洋方面艦隊(司令長官:南雲忠一中将) 司令部要員 502名 |

| 第5根拠地隊(司令官:辻村武久少将) 合計 456名 |

| 第五通信隊 兵員 369名 |

| 第55警備隊 (隊長:高島三治大佐) 兵員 2,000名 |

| 横須賀第一特別陸戦隊 (隊長:唐島辰男中佐)兵員 800名 |

| その他艦隊関係人員、海軍航空隊関係人員、設営隊等 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

* 米軍上陸時での海軍部隊 合計 6,160名

アメリカ軍

陸上部隊

| 統合遠征軍 第51任務部隊(指揮官:リッチモンド・K・ターナー中将) |

| 上陸軍総司令部(指揮官:ホーランド・スミス中将) 司令部 2,296名 |

| 軍直轄砲兵部隊 2,682名 |

| 軍直轄高射砲部隊 949名 |

| 第2海兵師団 兵員 22,702名 |

| 第2海兵連隊 第6海兵連隊 第8海兵連隊 第10海兵連隊 |

| 第18海兵連隊 師団戦車隊 師団砲兵(155mm野砲) |

| 第4海兵師団 兵員 21,618名 |

| 第23海兵連隊 第24海兵連隊 第25海兵連隊 第14海兵連隊 |

| 第20海兵連隊 師団戦車隊 師団砲兵(155mm野砲) |

| 第27歩兵師団 兵員 16,404名 |

| 第105歩兵連隊 第106歩兵連隊 第165歩兵連隊 第104野砲大隊 |

| 第105野砲大隊 第106野砲大隊 第249野砲大隊 第295戦車大隊 第766戦車大隊 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

海軍

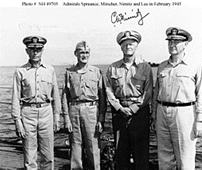

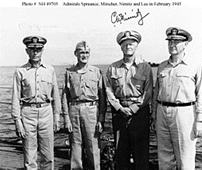

| 太平洋方面最高指揮官 (チェスター・ニミッツ大将) |

| 第5艦隊(司令長官:レイモンド・スプルーアンス大将) |

| 第58任務部隊(指揮官:マーク・ミッチャー中将) |

| 戦艦 11隻 正規空母 7隻 軽空母 6隻 護衛空母 11隻 |

| 巡洋艦 24隻 駆逐艦 152隻 他多数 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| グアムの戦い 2 1944年7月21日 - 8月10日 |

| グアム島はマリアナ諸島中の島で、大戦開始前にはアメリカの統治下にあったが1941年12月10日に日本軍の |

| 攻撃によって奪われていた。 ”グアムの戦い 開戦” を参照 |

| 1944年には陸軍の第29師団及び第48独立混成旅団が派遣された。アメリカ軍はこれを奪還すべく |

| 第77歩兵師団と第3海兵師団を派遣した。 |

| 第31軍司令官・小畑英良中将は、グアムで指揮をとっていた。サイパン島の玉砕により第31軍司令部が壊滅すると、 |

| 第31軍司令部はグアムで再編成され、サイパンで戦死した井桁敬治参謀長の後任として、 |

| 中部太平洋方面艦隊参謀副長として海軍との調整役に当たっていた田村義冨少将が任命された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

戦闘の経過

| 日本軍は2年をかけて強固な防御陣地を構築していた。 アメリカ軍は、まず戦艦による艦砲射撃と空母艦載機 |

| 及び陸上爆撃機(B-29)による爆撃を行った。予定では6月18日には部隊を上陸させるはずであったが、高射砲 |

| 及び巡洋艦から取り外した高角砲によってアメリカ軍機を執拗に攻撃するなど日本軍側は頑強な |

| 抵抗を繰り返した。7月21日(W-Day)には陸軍と海兵隊の上陸を開始している |

| 7月28日には師団長の高品彪中将が戦死。師団の指揮は小畑軍司令官が師団長代理として直卒したが、 |

| この戦いにおける組織的抵抗は収束した。それ以降も日本軍の残存部隊は抵抗を続けたものの、 |

| 8月11日に小畑軍司令官と田村参謀長が自決、日本軍の組織的な抵抗は完全に停止、 |

| アメリカ陸軍は北部に達し、島の完全占領を成し遂げた。 |

| 本島の飛行場を直ちに整備し、サイパン島等とともに日本本土への戦略爆撃の拠点とした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

交戦勢力

| 日本軍 |

|

アメリカ軍 |

| 第31軍司令官:小畑 英良 陸軍中将 |

|

第5艦隊司令官:レイモンド・エイムズ・スプルーアンス |

| ・第29師団及び第48独立混成旅団 |

|

第3海兵水陸両用部隊司令官:ロイ・ガイガー中将 |

| グアム司令官: 第29師団長:高品彪陸軍中将 |

|

2個師団 |

| 戦力 |

|

|

| 18500名 |

|

55000名 |

| 損害 戦死18000人 |

|

戦死3050人 |

| 負傷485人 |

|

戦傷7122人 |

| |

|

|

| |

|

攻撃によって炎上するグアムの飛行場 |

| |

|

|

| |

上陸の8分後に星条旗を立てる海兵隊 |

|

| 歩兵第18連隊(豊橋):大橋彦四郎大佐 |

|

第1海兵師団と第2海兵師団 の一部が、

6月18日にグアム島に上陸する計画であった。 |

| 歩兵第38連隊(奈良):末長常太郎大佐 |

|

|

|

ロイ・ガイガー少将率いる第3海兵水陸両用部隊 |

|

|

第3海兵師団 |

| 上陸を支援する艦船は合計で274隻を数え、7月8日から20日までに撃ち込まれた艦砲は16インチ砲836発、 |

| 14インチ砲5,422発、8インチ砲3,862発、6インチ砲2,430発、5インチ砲16,214発、合計28,764発に達した。 |

| また、空爆に参加した空母は合計13隻、空爆は7月18日から上陸前日の20日まで延べ4,283機により1,310トンの |

| 爆弾が投下されている |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

アサン海岸(朝井海岸)への上陸

| 7月21日7時に、激しい艦砲射撃と空爆に支援された上陸部隊が海岸に向け殺到した。 |

| 第3海兵師団が上陸を目指したアデラップ岬とアサン岬に挟まれた全長2kmほどのアサン海岸には、 |

| 独立混成第48旅団の第一大隊が守備を担当しており、上陸部隊が海岸に接近すると山砲と速射砲で |

| 砲撃を加えた、またフォンテヒル(日本軍呼称 本田台)に配備されていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

アガット湾(昭和湾)への上陸

| アガット湾には第1臨時海兵旅団の2個海兵連隊と砲兵隊が接近してきた。 |

| この地を守るのは第38連隊第1大隊の約1,000名であったが、アサン湾での上陸作戦同様に、 |

| 上陸支援の激しい艦砲射撃と空爆が加えられた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

| 陸軍 |

|

| 第31軍司令部(司令官:小畑英良中将) 兵員8名 |

|

参謀長 田村儀富少将 参謀 橋田精中佐 参謀 塚本清彦少佐

参謀 金重利久少佐 |

|

*第31軍司令部はサイパンにあるが小畑司令官以下はパラオに出帳中で

あったがサイパン島に帰還できずグアムに到着 |

|

|

| 第29師団(師団長:高品彪中将)兵員 6,987名 |

| 歩兵第18連隊連隊長 大橋彦四郎大佐 |

| 歩兵第38連隊連隊長 末長常太郎大佐 |

| 師団直轄部隊 戦車隊 海上輸送隊 野戦病院 |

| 独立混成第48旅団(旅団長:重松潔少将) 兵員 2,800名 |

歩兵第12連隊 歩兵第43連隊 歩兵第44連隊より抽出された

歩兵6個大隊が基幹 |

| 旅団砲兵隊 山砲兵第11連隊第3大隊 |

| 独立混成第10連隊(連隊長:片岡一郎中佐)兵員 1,668名 |

| 戦車第9連隊 第1中隊 第2中隊 兵員 500名 |

高品彪中将 |

| 第21野戦高射砲第52大隊 兵員 386名 |

|

独立工兵第7連隊第2中隊 兵員 170名

船舶工兵第16連隊第2中隊 兵員 236名 |

|

第60碇泊場司令部大宮島支部 兵員 10名

第31軍無線小隊 兵員14名 |

|

独立自動車第265中隊 兵員183名

第31軍築城班 兵員 46名 |

|

| 南洋憲兵隊大宮島分遣隊 兵員 5名 |

|

| 海軍 |

| 第54警備隊(司令官:杉本豊大佐) 海軍部隊合計 兵員7,995名 |

| 第217設営隊 第218設営隊 第60防空隊 第30工作隊 気象班 他管理部隊 |

| 海軍航空部隊 |

| *但し航空機はアメリカ軍上陸前に全機損失、生存搭乗員や整備員等が地上戦闘に参加 |

| 第321航空隊 第521航空隊 第755航空隊 第263航空隊 |

| 日本軍の火砲 |

| 陸上 10糎以上 10門 野山砲級 40門 速射砲 33門 迫撃砲 18門 高射砲 10門 |

| 海岸砲 20糎級 19門 12糎以上 30門 |

| 戦車 九七式中戦車 11両 九五式軽戦車 29両 |

アメリカ軍

陸上部隊

| 上陸軍総司令部(司令官:ホーランド・スミス中将) |

|

| 第3水陸両用部隊(司令官:ロイ・ガイガー中将) |

| 第3海兵師団 |

第3海兵連隊 第9海兵連隊 第21海兵連隊 第12海兵連隊

第19海兵連隊 師団戦車隊 |

| 師団砲兵(155mm野砲) 師団砲兵(155mm野砲) |

| 第1臨時海兵旅団 |

| 第4海兵連隊 第22海兵連隊 旅団砲兵 |

| 第77歩兵師団 |

第305歩兵連隊 第306歩兵連隊 第307歩兵連隊

第305野砲大隊 第902野砲大隊 第706戦車大隊 |

アメリカ上陸軍総司令官

ミッチャー、ニミッツ、ウィリス・A・リー

|

海軍

| 第5艦隊(司令官:レイモンド・スプルーアンス大将) |

| 第58任務部隊(司令官:マーク・ミッチャー中将) |

| 戦艦:11隻 正規空母:7隻 軽空母:6隻 護衛空母 11隻 巡洋艦:24隻 駆逐艦:152隻 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

アメリカ海軍司令官たち。左からスプルーアンス

ミッチャー、ニミッツ、ウィリス・A・リー |

|

|

| テニアンの戦い 1944年7月24日 - 8月1日 |

| 1944年7月24日から8月2日の間にテニアン島で行われた日本軍守備隊とアメリカ軍との戦闘をいう。 |

| テニアン島は第一次世界大戦後、日本の委任統治領となり、第二次世界大戦前は多くの日本人が入植し、 |

| 砂糖黍栽培などに従事していた。一方、この島の戦略的価値を見出した日本海軍は同島に飛行場を建設。 |

| 当時南洋最大といわれたハゴイ飛行場が完成する。 |

| そして戦争が勃発し、ギルバート諸島、マーシャル諸島を攻略した米軍は日本本土爆撃および内南洋における |

| 日本軍の海上、航空兵站線を攻撃する基地を確保すべく、1944年6月、マリアナ諸島攻略計画を発動させた。 |

| 一方、日本軍は同島のハゴイ飛行場を航空基地として使用していたが、陸上兵力が少なかったため |

| 満州の遼陽から陸軍第50連隊(連隊長 緒方敬志大佐)を移駐させた。 |

| 6月19日、20日のマリアナ沖海戦で日本機動部隊を撃退した米軍は7月8日、サイパン島の攻略を完了、 |

| それに続いてグアム島、テニアン島の攻略を開始した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

アメリカ軍 |

| 海軍計約4500名 |

|

ハリー・シュミット少将 |

| ・第1航空艦隊(司令長官・角田覚治 中将 |

|

|

| 参謀長・三和義勇 大佐 |

|

・第2海兵師団 |

| ・第56警備隊(司令・大家吾一 大佐) |

|

・第4海兵師団 |

| ・第1021航空隊(司令官・粟野原仁志 大佐) |

|

計約54,000名 |

| ・第121航空隊(司令・岩尾正次 中佐) |

|

|

|

|

|

| 陸軍約4,000名 |

|

|

| ・第29師団第50連隊(連隊長・緒方敬志 大佐) |

|

|

| ・第43師団第135連隊第1大隊 |

|

|

|

|

|

| ・民間人15,700名(内朝鮮人2,700名) |

|

|

| 損害 |

|

|

| 戦死8:100名 |

|

戦死:389名 |

| 生存:313名 |

|

負傷:1816名 |

戦闘経過

| 1944年7月24日早朝、米軍は第2海兵師団の上陸用舟艇100隻以上を島の南西部、テニアン港前方に一斉に |

| 前進させた。しかし、米軍上陸部隊が海岸から200m程に接近した瞬間、一斉に重砲が攻撃を開始。米軍を撃退 |

| また、日本軍の海岸砲台は戦艦コロラドに22発の命中弾を与え、駆逐艦ノーマン・スコットも命中弾を浴び、 |

| 艦長以下多数が死傷した。しかしこれは米軍の陽動作戦であった。 |

| 7時頃、米軍第4海兵師団はLCVP、LVTからなる上陸用舟艇約150隻で、陽動作戦のため手薄となった |

| 7月31日、カロリナス高地北方に新防衛線を構築した日本軍は反撃を開始、マルポ水源地、テニアン町南側付近、 |

| 第三飛行場南側で戦闘を行った。戦闘は夕刻まで続いたが日本軍は敗れ、島南端のカロリナス高地へ撤退した。 |

| 夜半、緒方連隊長はグアム島の第31軍司令官小畑英良中将に対し、最後の報告を打電する。 |

| 翌8月1日も日本軍は前夜半から早朝にかけて三度にわたる反撃を行ったが、失敗。海軍の栗野原大佐、 |

| 設営隊長林技術少佐をはじめ多くの将兵が戦死した。 |

| 8月2日、緒方連隊長は軍旗を奉焼、残存部隊と民間義勇隊等約1,000名が、アメリカ軍に対し突撃を敢行した。 |

| また角田司令長官は手榴弾を持って壕を出たまま戻ることはなく、三和参謀長以下海軍の幕僚は自決し |

| 第56警備隊司令大家大佐も戦死した。 |

| 結果、日本軍の玉砕という形で、テニアン島における組織的戦闘は8月3日の夜明けに終結した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

テニアンに上陸する海兵隊 |

破壊されたテニアンの集落 |

|

| ペリリューの戦い 1944年9月15日 - 11月27日 |

| 1944年(昭和19年)9月15日から1944年11月25日にかけペリリュー島(現在のパラオ共和国)で行われた |

| 日本軍守備隊(守備隊長・中川州男 大佐)とアメリカ軍(師団長・ウィリアム・リュパータス少将)の陸上戦闘をいう。 |

| 日本軍は絶対国防圏を守るため、パラオへ関東軍最強と呼ばれた第14師団(宇都宮)を派遣し、 |

| その麾下の水戸歩兵第2連隊、及び高崎歩兵第15連隊の1個大隊(第3大隊)が中核となって、ペリリュー島の |

| 守備に当たった。彼らは大本営より米軍の戦法についての情報伝達を受け、珊瑚礁で出来ていてコンクリート並に |

| 硬い地質を利用し、500以上に及ぶといわれる洞窟の要塞化など、持久戦に備えた強固な陣地を築き、 |

| 米軍の上陸に備えた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

アメリカ軍 |

| 編成(師団長・井上貞衛 中将 |

|

・総員 48,740名 ウ |

| 参謀長・多田督知 大佐) |

|

・第1海兵師団 24,234名 |

| 総員 約10,500名 ( ペリリュー島守備兵) |

|

ウィリアム・リュパータス海兵少将 |

| ・第14師団歩兵第2連隊(連隊長・中川州男 大佐) |

|

・第81歩兵師団 19,741名 |

| ・第1大隊(大隊長・市岡秀衡 大尉) |

|

ポール・ミュラー陸軍少将 |

| ・第2大隊(大隊長・富田保二章 大尉) |

|

・付属海軍部隊 4,765名 |

| ・第3大隊(大隊長・原田良男 大尉) |

|

|

| ・第14師団戦車隊(戦車隊長・天野国臣 大尉) |

|

|

| ・歩兵第15連隊第3大隊 |

|

|

| ・海上機動第1旅団輸送隊第1中隊 |

|

|

| ・独立歩兵第346大隊 |

|

|

| ・歩兵第15連隊第3大隊 |

|

|

| (9月22日夜、逆上陸) |

|

|

| ・西カロリン航空隊、第761海軍航空隊 |

|

|

| ・第45海軍警備隊 |

|

日本軍の塹壕を爆破して前進する米軍兵士 |

| ・朝鮮人労働者(当時は日本国籍)約3,000名含 |

|

|

|

|

| 損害 |

|

|

| 戦死:10695名 |

|

戦死:1794名 |

| 捕虜:202名 |

|

負傷:8014名 |

| 生き残り:34名(終戦後投降) |

|

|

日本側装備

小銃5,066挺 九六式軽機関銃200挺 九二式重機関銃58挺

九七式中迫撃砲(長)ほか火砲約200門 九五式軽戦車17両

民間人

| ペリリュー島には1943年6月末の段階で民間人1,060名(日本人160名、朝鮮人1名、現地住民899名)が |

| 平地の多い南部を中心に居住していたが、1943年9月から島民はパラオ本島とコロール島に |

| 疎開が始まり1944年8月までに強制移住させられた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

第14師団 師団長:井上 貞衛中将

| 1942年4月、陸軍中将に昇進。第69師団長として、中国山西省方面で活動。 |

|

| 1943年10月、第14師団長となり満州に駐屯。しかし、南太平洋戦線の戦局悪化により1944年2月、 |

|

| 南方に派遣されパラオ諸島方面の守備を担当した。 |

| 配下の歩兵第2連隊(および歩兵第15連隊第2大隊・第3大隊)はペリリュー島で、 |

| 歩兵第59連隊第1大隊はアンガウル島において米軍と激戦を行い全滅した |

| (ペリリューの戦い・アンガウルの戦い)。師団主力は米軍との交戦は無かったが空襲と飢餓で |

| 多くの損害を出し終戦を迎えた。 |

| 1946年3月に復員したが、GHQよりBC級戦犯指定を受けて逮捕された。 |

| 容疑はパラオで捕虜になった米軍機搭乗員3名を処刑するように命じたというものである。 |

| グアム島で行われた戦犯裁判の結果、1949年4月、死刑判決を受けた。 |

井上 貞衛中将 |

| 1951年1月3日、終身刑に減刑された後に釈放された。 |

|

戦闘経過

| 1944年9月12日、米軍は島へ艦砲射撃と高性能焼夷弾の集中砲火を浴びせ、周囲のジャングルを焼き払った。 |

| そして9月15日「2、3日で陥落させられる」との宣言の下、海兵隊を主力とする約28,000名が上陸する。 |

| そして上陸後6日目には全連隊が壊滅状態に陥るという前代未聞の事態となった。 |

| 11月24日にはついに司令部陣地の兵力弾薬もほとんど底を突き、司令部は玉砕を決定、 |

| 地区隊長中川州男大佐(歩兵第2連隊長)は拳銃で自決。 |

| 村井権治郎少将(第14師団派遣参謀)、飯田義栄中佐(歩兵第15連隊第2大隊長)が割腹自決した後、 |

| 玉砕を伝える「サクラサクラ」の電文が本土に送られ、翌朝にかけて根本甲子郎大尉を中心とした55名の |

| 残存兵力による「万歳突撃」が行われた。こうして日本軍の組織的抵抗は終わり、 |

| 11月27日、ついに米軍はペリリュー島の占領を果たすこととなる。上陸開始から2ヵ月半が経過しての事であった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

山岳地帯を進撃する海兵隊歩兵 |

上陸支援の艦砲射撃 |

ペリリューの飛行場(1945年アメリカ軍) |

|

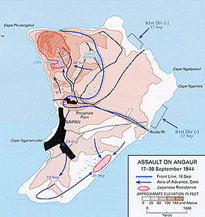

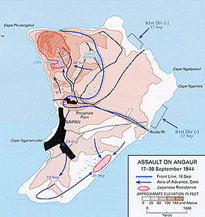

| アンガウルの戦い 1944年9月17日 - 10月19日 |

パラオ=マリアナ戦役における最後の戦い。当時パラオ防衛は第14師団(宇都宮)が担当していたが、

ンガウル島防衛に当たっていたのは第14師団配下の宇都宮歩兵第59連隊であった

| 1944年9月11日、米軍は侵攻前に空母ワスプ発艦のドーントレス |

|

| による予備爆撃及び戦艦テネシーによる艦砲射撃を行った。 |

|

| この砲爆撃によって同島の通信施設は破壊され、 |

| パラオの他の部隊と連絡をとることが出来ない状態に陥った。 |

| 以後玉砕まで、第1大隊は司令部からの命令を |

| 受信できない状況下で戦闘を行うこととなる。 |

|

| 9月30日には島を全面占領することに成功した。 |

| アンガウル島守備隊は島東部の洞窟壕に籠り抵抗を続けたが、 |

| 10月19日に最後の斬り込みを行い玉砕。 |

| 第1大隊長後藤丑雄少佐以下守備隊員の大半は戦死し、 |

爆撃と艦砲射撃を受けたアンガウル |

| 島は焦土と化した。 |

|

アンガウル島には占領以後飛行場が築かれ、1944年10月に

第494爆撃隊(B-24編成)が到着して以降は、コレヒドール島を含むフィリピンに83回に渡って空襲を行った。

場所:パラオ諸島 アンガウル島

参加兵力

| 日本軍 |

|

アメリカ軍 |

| 指揮官:後藤丑雄少佐 |

|

ポール・ミュラー少将 |

| 歩兵第59連隊第1大隊 1250名 |

|

第81歩兵師団 |

21000名 |

|

|

|

| 損害 |

|

|

|

戦死:1191名 |

|

戦死:260名 |

|

捕虜:59名 |

|

負傷:2294名 |

その後のアンガウル島

アンガウル島には占領以後飛行場が築かれ、1944年10月に

第494爆撃隊(B-24編成)が到着して以降は、

コレヒドール島を含むフィリピンに83回に渡って空襲を行った。

また、パラオ諸島のコロール、ヤップ、トルークにも

数度爆撃を行っている。同爆撃隊は1945年5月まで

アンガウル島から出撃した。

|

|

| 日本軍の陣地と米軍の侵攻図 |

|

マリアナ沖海戦 1944年6月19日〜20日

|

| 海軍戦記を参照 |

|

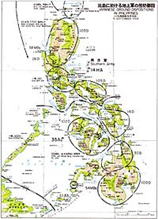

| フィリピンの戦い 2 1944-1945年 |

第二次世界大戦後期において、フィリピン奪回を目指す連合国軍と、防衛する日本軍との間で

行われた戦闘である。 |

| 1942年4月から5月にかけてバターン半島とコレヒドール島に立て篭もっていたアメリカ軍と |

| フィリピン軍が降伏するが、この際に日本軍の管理下にあったアメリカ軍やフィリピン軍の捕虜が |

| 大量死する出来事があった(バターン死の行進)。連合軍の上陸時、島には9000人の現地人が住んでいた。 |

| 1944年6月のマリアナ沖海戦は日本の敗北に終わり、7月9日にはサイパン島を失陥してマリアナ諸島の |

| 喪失も確実なものとなった。 |

| この敗北は日本の政治情勢にも影響し、東條英機内閣が倒れて、7月22日に小磯内閣が誕生した。 |

| 陸軍軍人とは言え予備役に引いていた小磯國昭に陸軍を抑える力はなく、この政変は陸軍、特に |

| 参謀本部の発言力を強める結果となったとされる |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

連合軍 |

| 第14方面軍が1944年8月4日に創設された。 |

|

アメリカ合衆国、フィリピン・コモンウェルス |

| 方面軍司令官:山下大将 |

|

オーストラリア、ニュージーランド、イギリス |

|

|

メキシコ合衆国 |

| 戦力 |

|

|

| 529802人 |

|

アメリカ :1,250,000人 |

|

|

フィリピン・コモンウェルス:260,715人 |

| 損害 |

|

|

| 戦死・戦病死:430,000人 |

|

アメリカ陸軍戦死:16,043人 |

|

|

戦傷: 55,531 |

|

|

アメリカ海軍死傷者:7,270 |

|

|

|

|

|

フィリピン一般市民犠牲者約100万 |

フィリピンの各戦闘下記

|

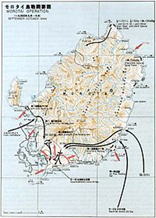

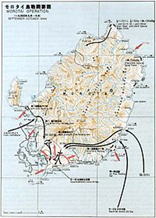

| モロタイ島の戦い 1944年9月15日 - 1945年6月下旬 |

| インドネシア東部モルッカ諸島のモロタイ島で守備する日本軍と上陸したアメリカ軍主力の連合国軍の間で |

| 行われた戦いである。アメリカ軍は、フィリピン反攻作戦の第一歩として、モロタイ島を占領し飛行場など |

| 大規模な基地を建設した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 連合軍の上陸 |

|

| 連合軍は、アメリカ陸軍地上軍4万人、アメリカ陸軍航空軍1万7000人の |

| 圧倒的兵力を投入して、モロタイ島の攻略に着手した。 |

| 9月15日早朝、アメリカ海軍第77任務部隊は、オーストラリア海軍艦2隻を含む |

| 巡洋艦5隻や護衛空母6隻などにより、約2時間の事前砲爆撃を |

| 上陸地点に対して行った。8時30分、LST45隻などの輸送船団により、 |

| アメリカ陸軍第31師団の3個連隊戦闘団をもってモロタイ島への |

| 上陸戦を開始した。 |

| 9月18日頃から日本軍の地上反撃があったが、いずれも撃退され、 |

| 10月4日までにアメリカ軍は島内の制圧を一通り終えた。 |

| 日本兵104名が戦死し、13名が捕虜 |

モロタイ島の米軍作戦図 |

|

|

| 日本軍の反撃 |

| 日本軍は、第7飛行師団などの陸海軍航空部隊と潜水艦による |

| 反撃を行ったが、大きな成果は得られなかった。 |

| 11月16日には歩兵第211連隊主力の守田義輝連隊長以下500名が、 |

| 守田大佐は、後続の第10派遣隊の1個大隊(180名)など1500名を |

| 11月末までに掌握して戦闘したが、12月中旬に戦死した |

| その後のフィリピン各地の戦いの間も続けられた。 |

| 太平洋戦争終戦時の日本陸軍第2軍の降伏式典も、 |

| モロタイ島で行われている。 |

本軍の逆上陸作戦図

| 10月上旬には歩兵第210連隊の主力550名が、大発動艇10隻に分乗して |

| 逆上陸を行ったが、2隻は空襲で撃沈された。 |

| 11月16日には歩兵第211連隊主力の守田義輝連隊長以下500名が、 |

| 軍旗とともに無事に上陸した。 |

| 守田大佐は、後続の第10派遣隊の1個大隊(180名)など1500名を11月末までに |

| 掌握して戦闘したが、12月中旬に戦死した。そのため、歩兵第210連隊長の大内競大佐が |

| 年1月10日にモロタイ島へ進出し、新たな現地指揮官となった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本 |

|

米軍 |

| 異民族部隊 第2遊撃隊所属の2個中隊 |

|

アメリカ陸軍第31師団 |

| 指揮官:川島威伸中尉 |

|

チャールズ・P・ホール |

|

|

ダニエル・E・バーベイ |

| 船舶工兵第18連隊 |

|

アメリカ海軍第77任務部隊 |

| 歩兵第211連隊(第32師団所属部隊) |

|

オーストラリア海軍艦2隻 |

| 歩兵第211連隊(第32師団所属部隊) |

|

|

| 歩兵第210連隊(第32師団所属部隊) |

|

|

| 戦力 |

|

|

| 初期:500以下 |

|

57000 |

| 逆上陸後:約2,500人 |

|

|

| 損害 |

|

初期:戦死30人 |

| 初期:戦死300人以上 |

|

戦傷: 85人 |

| 連合軍の上陸時、島には9000人の現地人が住んでいた。 |

| 終戦時に660名の日本兵が投降したが、一部の日本兵は日本の降伏を知らず、 |

| なおもジャングル内で生き延びた。例えば1956年には9人の元日本兵が発見され、日本に帰国した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

1945年4月のモロタイ島 |

降伏の事前交渉のためモロタイ島

訪れた日本軍の第32師団長石井嘉穂中将。 |

|

| 台湾沖航空戦 1944年10月12日 - 10月16日 |

| 太平洋戦争中の捷号作戦準備中に、台湾から沖縄にかけての航空基地を攻撃したアメリカ海軍空母機動部隊を、 |

| 日本軍の基地航空部隊が迎撃したことで発生した航空戦。アメリカ軍の損害は軽微なものであったが、 |

| 日本軍は大戦果と誤認した。 |

|

マリアナ沖海戦に勝利を収めたアメリカ軍は絶対国防圏を突破し、強力な米機動部隊によるさらなる

侵攻が予期された。 |

10月12日、上空に低い雲が垂れ込める中、アメリカ軍の第3艦隊は台湾に延べ1,378機を

投入して大空襲を行った。 |

| 同日、日本軍はT攻撃部隊を投入し、アメリカ艦隊への攻撃を開始する。 |

| 10月19日大本営海軍部の発表した台湾沖航空戦の戦果は全くの誤りであったことが明らかになった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本 |

|

米軍 |

| 第一航空艦隊(司令長官:寺岡謹平中将) |

|

第3艦隊(司令長官:ウィリアム・ハルゼー大将)- |

| 第二航空艦隊(福留繁中将) |

|

艦隊旗艦:戦艦ニュージャージー |

| このときの両部隊は陸上基地の航空機部隊 |

|

第38任務部隊(指揮官:マーク・ミッチャー中将) |

| 第一機動艦隊(小沢治三郎中将) |

|

空母17隻他総数95隻。航空機約1,000機 |

| 艦載機のみ。陸上基地より作戦 |

|

正規空母:エセックス、ホーネット、フランクリン、 |

|

|

レキシントン、ワスプ(以上エセックス級) |

| 第五艦隊(志摩清英中将) |

|

正規空母:エンタープライズ |

| 重巡洋艦那智、足柄、軽巡洋艦阿武隈、 |

|

軽空母:インディペンディンス(インディペンデンス級)他 |

駆逐艦7隻(曙、潮、霞、不知火、

若葉、初春、初霜) |

|

|

|

|

|

| 戦力 |

|

|

| 航空機 1,251機 |

|

航空母艦 17隻 戦艦 6隻 重巡洋艦 4隻 |

|

|

軽巡洋艦 10隻 駆逐艦 58隻 |

| 損害 |

|

|

| 航空機 312機 |

|

重巡洋艦 2隻 |

|

|

航空機 89機 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

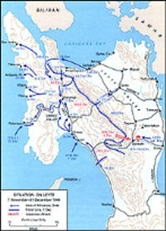

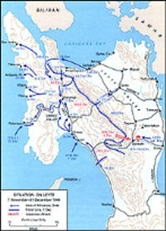

| レイテ島の戦い 1944年10月20日 - 1945年8月15 |

| 10月20日から終戦までフィリピン・レイテ島で行われた、日本軍とアメリカ軍の陸上戦闘である。 |

| 日本軍の当初の作戦では、ルソン島では陸軍が中心となって戦闘するが、 |

| レイテ島を含む他の地域では海軍及び航空部隊により戦闘する方針だった。 |

| ところが台湾沖航空戦で大戦果をあげたと信じた大本営は、 |

| フィリピン防衛を担当する第14方面軍司令官・山下奉文大将の反対を押し切り、 |

| 作戦を急遽変更して陸軍もレイテ島の防衛に参加して迎え撃つこととした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

戦闘経過

| 山下大将の危惧は現実のものとなる。台湾沖航空戦で大損害を被ったはずのアメリカ海軍機動部隊は健在で、 |

| 逆に日本側航空兵力300機以上の喪失により、事実上フィリピンの制空権を失った状態で戦う状況となった。 |

| 10月20日に上陸してきたアメリカ軍は敗残兵などではなく、第6軍(クルーガー中将)の兵員10万名 |

| (最終的に20万)の大部隊だった。その総指揮官は、かつて「私は戻ってくる。 |

| (I shall return. アイシャル・リターン)」という台詞を残してフィリピンを去ったダグラス・マッカーサー大将であった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

アメリカ軍の上陸

| レイテ島を守備管轄していたのは、第14方面軍指揮下の第35軍(司令官・鈴木宗作中将)で |

|

| 第35軍は後方のセブ島に司令部を置き、主力をミンダナオ島に配置していた。 |

| レイテ島を守備していたのは、第35軍隷下にある4個師団と2個旅団のうち、 |

| 第16師団(師団長・牧野四郎中将)のみであった。 |

| 10月20日午前10時、アメリカ側は第10軍団の第24師団(師団長・アービング少将) |

| と第1騎兵師団(師団長・マッジ少将)がレイテ島東岸のタクロバンに、 |

| 続いてその南方約27キロのドラッグに第24軍団の第7師団と第96師団 |

| が上陸を開始した。レイテ島南端のパナオン島地区にも第24師団の |

| 第21歩兵連隊戦闘団が上陸した。各上陸部隊は戦車揚陸艦や |

| 各種上陸用舟艇に分乗し、水陸両用戦車も伴っていた。 |

|

アメリカ軍のレイテ島上陸 |

| 第16師団は約2万名の兵力を擁していたが、わずか1時間の戦闘で奥地の |

| ジャングルへ後退した。これはサイパン島の戦いのような「水際死守」で多くの |

| 兵士を緒戦で失った苦い戦訓から、後方のジャングルでの抵抗線形成が日本軍の作戦 |

| となっていたからである。第16師団他の日本軍部隊は、内陸のブラウエン飛行場周辺やダガミなどに |

| 主防衛線を展開した。午後3時、南西太平洋方面連合軍司令官ダグラス・マッカーサー大将は |

| 第3次上陸部隊とともに膝まで水に浸かりながらタクロバン海岸に上陸した。 |

| それはマッカーサーがコレヒドール島を脱出してから2年7ヵ月後のことであった。 |

| 戦闘の間、日本軍の通信状態は不良で、第16師団と第35軍司令部との通信が25日から |

| 30日までは、第35軍と第14方面軍との通信が途絶えてしまった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

リモン峠の戦い

| 10月23日から25日の間、日本海軍は捷一号作戦の計画に則り、連合艦隊の総力を挙げた攻撃を行ったが完敗 |

| 日本の第14方面軍にとって最大の課題はレイテへの兵員、軍需品その他の物資の輸送だった。 |

|

| これにより結果的にレイテ島に送られることとなった主な増援兵力は次のとおりである。 |

| 1.第30師団(両角業作中将)の2個連隊基幹 ミンダナオ島から増援 |

| 2.第102師団(福栄真平中将)の主力 セブ島から増援 |

| 3.第1師団(片岡董中将) 上海から派遣 |

| 4.第26師団(山県栗花生中将) ルソン島駐留の第14方面軍直轄 |

| 5.第68旅団(栗栖猛夫少将) 上に同じ |

| 6.第8師団(横山静雄中将)の1個連隊基幹 上に同じ |

11月25日にアメリカ軍はリモン峠北部の制圧を宣言したが以後もリモン峠周辺から南方の

脊梁山地では激戦が続いた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 南部の戦い |

| 北からの侵攻と別に、アメリカ軍は、レイテ島南部を東岸のアブヨグから西岸のバイバイへ横断する道路を抜け、 |

| 西岸を北上してオルモックを目指す作戦を立案していた。11月初旬に横断道は開通し、第7師団の |

| 第32歩兵連隊が進出を始めた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| オルモック上陸 |

| リモン峠を攻めあぐねたアメリカ軍側は、日本軍の揚陸拠点であるオルモックへの上陸作戦を計画した。 |

| 12月15日にはオルモック地区は完全にアメリカ軍の手に渡り、日本軍の主要な補給線は断たれてしまった |

| それでも日本側の南方総軍司令部は、オルモックに代わる揚陸拠点をレイテ島北西端に近いサンイシドロとし、 |

すでに出航していた第68旅団も引き返させずにサンイシドロへ針路変更させるなど

レイテ島の戦いに固執していた |

| 1945年1月2日、日本の小磯首相は、レイテ決戦をルソンを含んだフィリピン全体の決戦に拡大すると発表し、 |

| 事実上レイテ決戦の敗北を認めた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| レイテ島の戦いにおける日本軍の戦死者数 |

参加者 |

戦死者 |

| ・第35軍直轄部隊 :軍司令官 鈴木宗作中将戦死 |

10,932 |

10,682 |

| ・第16師団(サマール島含む)師団長 牧野四郎中将戦死 |

|

18,608 |

18,028 |

| 師団長 牧野四郎中将戦死 セブ島へ 750名が転進、片岡董中将生還 |

|

|

13,542 |

12,742 |

| ・第26師団 |

師団長 山県栗花生中将戦死 |

|

|

師団長(後任)栗栖猛夫少将戦死 |

13,778 |

13,158 |

| ・第102師団の一部 :師団長 福栄真平中将、セブ島へ無断撤退 戦後、戦犯として死刑 |

|

3,142 |

2,822 |

| ・第68旅団 |

旅団長 栗栖猛夫少将(第26師団師団長に転出) |

|

旅団長(後任)沖静夫少将戦死 |

6,392 |

6,302 |

| ・その他の部隊 |

第30師団の歩兵第41連隊と第77連隊、 |

|

|

第8師団の歩兵第5連隊 |

|

|

独立混成第55旅団の一部、海軍伊東陸戦隊など |

17,612 |

15,527 |

参加兵力

|

日本軍 |

|

アメリカ軍 |

| 指揮官 |

|

|

|

|

山下奉文大将 |

|

ダグラス・マッカーサー大将 |

|

武藤章中将 |

|

ワルター・クルーガー中将 |

|

鈴木宗作中将 |

|

ルペルト・カングレオン |

| 戦力 |

|

|

|

|

84,006名 |

|

200,000名 |

| 損害 |

|

|

|

|

戦死79,261名 |

|

戦死3,504名 |

|

|

|

戦傷 11,991名 |

| |

フィリピンへの帰還を果たした

マッカーサー元帥 |

進撃中の米第1騎兵師団 |

|

| |

|

|

アメリカ軍のレイテ島上陸行動図 |

レイテ沖海戦 1944年10月23日 - 25日

海軍戦記参照

|

| 多号作戦 1944年(昭和19年)10月末から12月上旬 |

| 終盤のフィリピンの戦いで、日本陸軍と日本海軍が協同で実施したレイテ増援輸送作戦のこと |

| 主な揚陸地の名をとりオルモック輸送作戦とも呼ばれる。連合国側の名称はオルモック湾海戦。 |

| レイテ島地上戦にともなうレイテ島西岸オルモックへの増援部隊輸送を第1次(当初は鈴二号作戦と呼称) |

| から第9次作戦まで繰り返した |

|

| 1944年(昭和19年)10月17日、連合軍はレイテ湾に終結して上陸作戦を開始 |

| (ダグラス・マッカーサー将軍によるレイテ島上陸は20日)、フィリピンの戦いにおけるレイテ島地上戦がはじまる。 |

| 日本海軍は連合艦隊の大部分を投入したが大損害を受けた(レイテ沖海戦) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

第1次作戦

| レイテ島への最初の増援輸送は、第35軍(司令官:鈴木宗作陸軍中将)が10月19日に発動した |

| 鈴二号作戦にともない、第16戦隊司令官左近允尚正海軍中将の指揮で行われた。 |

| 作戦開始前の10月23日にマニラ沖合で重巡洋艦青葉(第16戦隊旗艦)がアメリカ軍潜水艦の雷撃で大破する |

| 残る2隻(軽巡洋艦鬼怒(第16戦隊旗艦)・駆逐艦浦波)と輸送艦5隻による第二遊撃部隊警戒部隊は、 |

| ミンダナオ島カガヤンからレイテ島西岸オルモックへの増援作戦を行う |

| 輸送部隊は10月26日朝に到着、揚陸に成功した。だが帰路でアメリカ軍機動部隊艦載機の攻撃を受け、 |

| 鬼怒と浦波が沈没した。また鬼怒救援のため派遣された駆逐艦不知火(第18駆逐隊)も、空襲で撃沈された |

| 駆逐艦藤波も撃沈された |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 10月29日、南西方面艦隊によりレイテ島増援輸送作戦多号作戦が発動される |

| 第2次作戦(第1師団主力、第26師団一部)では、11月1日から2日にかけて、 |

| 第1師団のレイテ島オルモックへの輸送および揚陸に成功した |

| 第二艦隊や第一機動艦隊から駆逐艦を第二遊撃部隊に編入した |

| 第五艦隊麾下の第一水雷戦隊司令官木村昌福少将(旗艦:霞)指揮下で行われた |

| 第4船団 輸送艦第10号・同6号・同9号 |

| 第一梯団は第一号型輸送艦3隻(6号、9号、10号)が第二十六師団の先遣部隊今堀支隊 |

| (隊長今堀銕作陸軍大佐、約1,400名)を輸送する |

| 9号輸送艦はセブ島に立ち寄り第35軍司令部(鈴木陸軍中将)と陸兵100名を載せ、 |

| 第2次輸送部隊(指揮官木村昌福少将)揚陸中にオルモックに到着した |

| 玉船団(第2次輸送部隊) |

| 第1船団:能登丸(7,191トン)・香椎丸(8,407トン)・金華丸(9,305トン)・高津丸(陸軍特殊船、5,350トン) |

| 護衛部隊:沖縄・占守・海防艦11号・同13号 |

| 警戒部隊:霞・沖波・曙・潮・初春・初霜 |

| 第1師団(通称号「玉」)は輸送船4隻(能登丸・香椎丸・金華丸・高津丸)に分乗し |

| 特設護衛船団司令官・松山光治少将指揮下の海防艦4隻(占守・沖縄・11号・13号)に護衛されて到着した |

| 10月29日にマニラを出発予定だったが、アメリカ軍機動部隊艦載機の攻撃を受けて |

| 第二遊撃部隊の旗艦那智が損傷した |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 11月5日のマニラ空襲 |

| 11月5日午前1時半、損損中の重巡洋艦2隻(青葉・熊野)はマタ31船団を護衛してマニラを出港した |

| 日の出後、アメリカ軍第38任務部隊(機動部隊)艦載機のべ600機がルソン島に襲来、 |

| マニラとクラーク地区を空襲する。マニラ湾では、第五艦隊旗艦(第二遊撃部隊旗艦)那智が沈没する |

| 多号作戦従事中の駆逐艦曙・沖波が損傷した |

|

| 第4次作戦 |

| 第3次作戦より先に実行された。そのため本項目も先に記す。 |

| 第6船団:香椎丸・金華丸・高津丸 |

| 第1護衛部隊:沖縄・占守・海防艦第11号・13号 |

| 第1警戒部隊:霞・秋霜・潮・朝霜・長波・若月 |

| 第26師団主力を輸送船3隻(香椎丸・金華丸・高津丸)で輸送、 |

| 第一水雷戦隊司令官木村昌福少将(旗艦:霞)の指揮下 |

| 駆逐艦6隻(朝潮型〈霞〉・吹雪型〈潮〉・夕雲型〈秋霜・朝霜・長波〉・秋月型〈若月〉)と |

| 第四次輸送部隊は、11月8日午前マニラを出港する |

| 米軍の襲撃で人員は全て揚陸したが、兵器弾薬などの揚陸は若干にとどまった |

| 第26師団は装備の欠乏と糧食の不足に悩まされ、最終的にレイテ島上陸部隊は壊滅したとみられる |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 第四次輸送部隊は出港直後、オルモック湾でB-25爆撃機35機の空襲を受け、 |

| 11日夜にマニラへ戻った |

| 陸軍航空隊はのべ42機が出動し、13機を喪失 |

| 第4船団 |

| 第1師団の残員約1,000名(第49連隊・第57連隊)を載せて11月8日夕刻にマニラを出港 |

| 9日18時30分にオルモックへ到着した |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 第3次作戦 |

| 第2船団:せれべす丸・泰山丸・三笠丸・西豊丸・天照丸 |

| 護衛部隊:掃海艇第30号・駆潜艇46号 |

| 警戒部隊:島風・浜波・初春・竹 |

| 糧食・弾薬など6,000トン、兵站部隊および第26師団(泉兵団)の一部を輸送する |

|

| 第3次作戦は11月11日にオルモック湾でアメリカ軍機動部隊(第38任務部隊)艦載機の猛攻を受け、 |

| 駆逐艦朝霜を除いて全滅する(島風・若月・浜波・長波・掃海艇・輸送船沈没) |

| 第二水雷戦隊司令官早川幹夫少将も旗艦島風沈没時に戦死した |

| レイテ島への補給は断絶し、上陸した部隊も弾薬、糧食の不足に苦しんだ。 |

| そこで第5次以降は軍需品の輸送に切り替えられた |

| 作戦準備中の11月13日と14日、アメリカ軍機動部隊(第38任務部隊)によるマニラ空襲でマニラ在泊中の艦船は |

| 大打撃を受ける。多号作戦部隊の軽巡洋艦木曾と駆逐艦4隻(沖波・秋霜・初春・曙)が沈没、大破着底する |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 第5次作戦 |

| 11月13日と14日のマニラ空襲で、軍需品の輸送を担当するはずだった輸送船は全滅した |

| レイテ島の日本軍は補給を断たれ、重装備も不足し、苦戦を強いられていた |

| 第1梯団 |

| 輸送船:輸送艦第101号、同141号、同160号 |

| 護衛艦艇:駆潜艇第46号 |

| 11月23日、第一梯団は兵員1,000名と軍需品を搭載してマニラを出港する |

| 24日、マステバ島カタイガン湾に待避していたが、空襲により輸送艦は3隻とも沈没した |

| 駆潜艇46号もマニラへの帰途、翌25日に被爆沈没 |

| 輸送艦の生存者はマステバ島に上陸した |

| 第2梯団 |

| 輸送船:輸送艦第6号、同9号、同10号 |

| 護衛艦艇:竹 |

| 11月24日にマニラを出港した。 25日未明よりマリンドーケ島バナラカン湾へ待避していたが |

| アメリカ軍機動部隊艦載機の空襲により輸送艦6号と10号が沈没する。 |

| 第2梯団は竹駆逐艦長の決断により、マニラに引き返した |

| 第5次多号作戦は失敗した |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| その他 |

| アメリカ軍機動部隊のルソン島に対する空襲は25日早朝からはじまり、マニラ入港直前の |

| 第一輸送戦隊(通称「八十島船団」。軽巡洋艦八十島・二等輸送艦〈113号・142号・163号〉)が沈没 |

| サンタクルズで修理中の重巡洋艦熊野も沈没した |

|

| 第6次作戦 |

| 輸送船:神祥丸・神悦丸 |

| 護衛艦艇:駆潜艇45号・53号・哨戒艇105号 |

| 11月27日マニラを出撃した。途中空襲を受けたが大きな損傷無く、日本軍の空挺部隊の陽動作戦 |

| (飛行場制圧作戦)の支援をうけ28日19時0分にオルモックに突入した。弾薬250m3、糧食1100m3を揚陸した |

| 30日にセブ島東方で遭難沈没。船団は全滅した。 だが軍需品の一部揚陸に成功したことは、 |

| 日本軍各部にレイテ作戦遂行への希望を抱かせた |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 第7次作戦 |

| 第1梯団 |

| 輸送船:陸軍SS艇3隻 |

| 護衛艦艇:駆潜艇第20号 |

| 11月28日兵員200名と糧食弾薬を乗せてマニラを出港する。29日マスバテ島でSS艇5号が座礁する |

| 残2隻は30日23時0分にレイテ島イピル(オルモック南方4km)に到着し人員200名、糧食510m3、弾薬60m3、 |

| 衛生材料45m3を揚陸した。12月1日1時40分に揚陸完了し、2日に無事マニラに帰着した |

| 第2梯団 |

| 輸送船:陸軍SS艇2隻 |

| 11月30日、SS艇(10号・14号)でマニラを出港する。マステバ島沖合でアメリカ軍駆逐艦4隻に発見され、撃沈された |

| 第3、第4梯団 |

| 輸送船:輸送艦第9号・140号・159号 |

| 護衛艦艇:竹・桑 |

| 12月1日、桑駆逐艦長山下正倫中佐の指揮下、輸送艦(9号・140号・159号)を松型駆逐艦2隻(桑・竹)が護衛して |

| マニラを出撃する。 2日23時30分ころ、オルモックに突入した |

| 護衛部隊(松・竹)がアメリカ側大型駆逐艦3隻(モール、アレン・M・サムナー、クーパー)および魚雷艇と交戦した |

| 駆逐艦クーパーが轟沈する。残るアメリカ側駆逐艦2隻(サムナー、モール)は甲標的の攻撃と判断して撤退した。 |

| だが日本側も桑が沈没、竹も損傷した |

| 12月26日の礼号作戦でも魚雷は使用されている。輸送艦3隻と竹は12月4日、マニラに帰着した |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 第8次作戦 |

| 輸送船:赤城山丸・白馬丸・第5真盛丸・日洋丸 |

| 護衛艦艇:梅・桃・杉・駆潜艇第18号・38号・輸送艦第11号 |

| 12月7日にアメリカ軍はレイテ島オルモック南部に部隊を上陸させ、オルモック市内を目指した |

| そのため第68旅団主力を輸送する第8次作戦(輸送船4・輸送艦1・駆逐艦〈梅・桃・杉〉・ |

| 駆潜艇〈18号・38号〉)は揚陸地をオルモック北方のサンイシドロに変更する |

| 陸兵の揚陸には成功したが、軍需品の揚陸は失敗した。輸送船も全滅状態になった |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 第9次作戦 |

| 輸送船:美濃丸・空知丸・たすまにや丸 |

| 護衛艦艇:夕月・卯月・桐・駆潜艇第17号・37号 |

| 輸送艦第140号・159号 |

| 輸送艦第9号(セブ島に向かうが途中まで同行) |

| 連合軍がレイテ島西岸に上陸したためオルモック揚陸は困難になったが、 |

| 日本軍はレイテ増援作戦を続行した |

| 第九次作戦の輸送船3隻(美濃丸(4,667トン)、空知丸(4,107トン)、たすまにや丸(4,106トン))には |

| 第八師団歩兵第5連隊を基幹とする高階部隊約4,000名と、臨時歩兵第5連隊(カモテス支隊)約1,200名 |

| 兵器弾薬1,200m3、糧食800m3を搭載する |

| 12月11日午前11頃、第9号輸送艦はセブ島にむけ分離する。 |

| 一方、第九次輸送部隊は連合軍戦闘爆撃機(P-40・F4U・P-38)多数の本格的な攻撃を受け、 |

| 卯月が損傷(艦長重傷)、たすまにや丸・美濃丸が擱座・沈没した |

| 澤村司令指揮下のオルモック揚陸組(駆逐艦〈夕月・桐〉・輸送艦〈140号・159号〉)は |

| 22時0分にオルモック西方2km地点に突入、輸送艦は揚陸を開始する |

| 人員・戦車の全部と機材の半分を揚陸したが、第159号は陸上からの砲撃と艦砲射撃で破壊された |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 第10次作戦 |

| 輸送船:有馬山丸・和浦丸・日昌丸 |

| 駆逐艦:清霜 |

|

| 第10次作戦も「決号作戦」として計画されていたが、12月13日にルソン島へ向かうアメリカ軍の |

| 上陸部隊が発見された。情勢の急転により、第14方面軍は輸送予定部隊をルソン島に配備した |

| 14日には、海軍側も第10次作戦の中止を決定し、ここに多号作戦は終了した |

| レイテ島に取り残された日本陸軍は持久作戦に転じた。12月31日附で多号作戦部隊は編成を解かれた |

|

| レイテ沖海戦と本作戦による大損害により、日本海軍の水上部隊は機能を失った |

| またフィリピン方面の日本陸軍も精鋭部隊を消耗し、第23師団(ヒ81船団)の被害も相乗して、 |

| ルソン島地上戦に重大な支障を与えた |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

炎上し沈没寸前の

駆逐艦「若月」 |

空襲を受ける

駆逐艦「島風」 |

B-25の空襲を受ける

海防艦第11号 |

擱座した第11号輸送艦 |

|

| ミンドロ島の戦い 1944年12月13日 - 2月下旬 |

| 日本軍とアメリカ軍により、フィリピン北部のミンドロ島で行われた戦闘である。アメリカ軍の作戦目的は、 |

| ルソン島の戦いの準備として作戦拠点を確保すること、及び全フィリピン諸島を日本軍から解放する |

| 一環としてのミンドロ島自体の奪還にあった。 |

|

| 上陸船団は高速輸送艦(APD)8隻、戦車揚陸艦(LST)30隻、中型揚陸艦(LSM)12隻などと護衛の |

| 軽巡洋艦ナッシュビル(旗艦)及び駆逐艦8隻で構成され、重巡1隻、軽巡2隻、駆逐艦12隻からなる直掩艦隊と、 |

| 護衛空母6隻、戦艦3隻、重巡2隻その他の支援艦隊が随伴していた。第19歩兵連隊のほか、 |

| 第503空挺歩兵連隊の落下傘兵らも、レイテ島の滑走路が確保できなかったために海路でマンガリン湾へ |

| 上陸することとなった。基地設営要員なども含めて、上陸部隊の総兵力は約2万7千人であった。 |

| 1944年12月13日、ネグロス島から発進した神風特攻隊26機を含む日本海軍機36機および陸軍特攻機若干が、 |

| ミンドロ島への上陸部隊を乗せて航行中のアメリカ艦隊を攻撃した。特攻機の命中により |

| 軽巡ナッシュビルが大破して、133人が戦死し、190人が負傷した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| アメリカ軍の上陸 |

| 12月15日、アメリカ軍によるミンドロ島上陸戦が開始された。 |

| ミンドロ島への上陸を知った日本海軍は、特攻機13機と直掩機12機の攻撃隊を差し向け、 |

| 15日朝の攻撃で2隻の戦車揚陸艦を撃沈した。うち被弾炎上した戦車揚陸艦LST-738(en)の乗員は、 |

| 駆逐艦モールの果敢な行動で救助された。 |

| アメリカ軍による島の主要地域の確保は48時間以内に終結した。日本軍は、圧倒的な戦力差のために |

| 戦闘を回避した。日本軍のうち島北部の防空監視所にいた約300人は、第503空挺歩兵連隊の1個中隊による |

| 掃討を受けて戦闘となったが、かろうじて山中に逃れることができた。 |

| アメリカ軍はただちに飛行場の整備を開始し、13日間で2箇所の飛行場を完成させた。 |

| 12月26日頃には航空機約120機が展開した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

日本軍の反撃 ミンドロ島沖

礼号作戦(れいごうさくせん) 1944年12月26日

海軍戦記を参照

| 結果 |

| ミンドロ島への飛行場設置により、連合軍はルソン島周辺の制空権を確保した。 |

| 上陸後しばらくの戦闘によって、日本軍守備隊は戦死200人・負傷375人の損害を出したと推定されている。 |

| 以降の掃討戦や飢餓、病気などにより日本軍はさらに損害を受け、終戦時の投降者は26名だった。 |

| これに対してアメリカ軍第24歩兵師団は、戦死18人・負傷81人の損害を被った。なお、 |

| 上記の26名のほかにも山中には日本兵の生存者が残っており、1956年に2人が収容されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

アメリカ軍 |

| 第8師団 師団長:横山静雄中将 |

|

陸軍第6軍司令官:ウォルター・クルーガー中将 |

| 歩兵第5連隊(青森):高階於兎雄大佐(戦死) |

|

第24歩兵師団:師団長:ロスコー・B・クルーガー少将 |

| 歩兵第17連隊(秋田):藤重正従少将 |

|

|

| 歩兵第31連隊(弘前):小林島司少将 |

|

|

| 戦力 1,100人 + 200(非戦闘員) |

|

27000人 |

| 損害 戦死:200人 |

|

戦死:148人 |

| 戦傷:375 |

|

戦傷:271 |

|

| ルソン島の戦い 1945年1月6日 - 8月15日 |

| 1945年1月6日から終戦までフィリピン・ルソン島で行われた、日本軍(第14方面軍:司令官 山下奉文大将)と |

| アメリカ軍の陸上戦闘のことを言う。首都マニラは3月にアメリカ軍が制圧したが、その後も終戦まで戦闘が続いた。 |

| 日本軍に機甲師団が配属されていたため、太平洋戦線では珍しく多くの戦車戦が発生した。 |

|

| フィリピン奪回を目指すアメリカ軍を中心とした連合軍は、レイテ沖海戦・レイテ島の戦いに勝利してフィリピン東部 |

| の制空権・制海権を握った。また、ミンドロ島の占領によりルソン島に対する航空作戦基地も確保することに成功 |

| そして、いよいよルソン島への上陸作戦を決行することとなった。その第一の作戦目標は、首都マニラの奪還 |

| に置かれた。ルソン島では多数のフィリピン人ゲリラ部隊が協力体制を築いて、上陸を待っていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

アメリカ軍 |

| ・第14方面軍(山下奉文大将) |

|

・連合国軍南西太平洋地域 |

・尚武集団 総兵力約15万2000名 山下奉文大将

(北部) 第10師団、第19師団、第23師団、 |

|

総司令官:ダグラス・マッカーサー大将 |

|

・米第6軍(ルソン島) クルーガー中将… |

| 第103師団(独立歩兵8個大隊基幹)、 |

|

7個師団及び2個野戦砲兵群基幹 |

| 第105師団(独立歩兵8個大隊基幹)、 |

|

・米第8軍(その他諸島) ロバート・アイケルバーガー中将 |

| 戦車第2師団、独立混成第58旅団、 |

|

計11個師団 |

| 独立混成第61旅団(パブヤン海方面)、 |

|

・英豪連合軍・ブラメー大将 |

| 第4航空軍地上部隊、その他兵站諸部隊 |

|

・連合国空軍・ジョージ・ケニー大将 |

| ・振武集団 総兵力約10万5000名 横山静雄中将 |

|

・連合国海軍(第7艦隊主力)・トーマス・C・キンケイド中将 |

| (マニラ北東地区) |

|

|

| 第8師団、第105師団(尚武集団に転出)、 |

|

|

| マニラ防衛隊、その他海上支援兵力 |

|

|

| ・建武集団 総兵力約3万名 塚田理喜智中将 |

|

|

| (マニラ北西地区) |

|

|

| 第1挺進集団、永吉支隊 |

|

|

| (第10師団歩兵第39連隊基幹) |

|

|

| その他陸海軍航空部隊 |

|

|

| 戦力 |

|

|

| 総兵力数250000人 |

|

総兵力数175000人 |

|

|

|

| 損害 尚武集団:戦死9万7000人 |

|

第6軍:戦死8310人 |

| 振武集団:戦死9万2000人 |

|

戦傷2万9560人 |

| 健武集団:戦死2万8000人 |

|

|

| 日本軍は20万人が戦死あるいは戦病死 |

|

|

| 連合軍の上陸 |

| 1945年1月4日、アメリカ軍航空隊は、マニラ?リンガエン湾間を対象とする爆撃を開始した。 |

| 1月6日からはアメリカ海軍第7艦隊による艦砲射撃が開始され、3日間かけて日本軍の海岸陣地の大半を破壊 |

| 1月9日の朝、アメリカ第6軍所属第25師団・第32師団及びその他の6個師団など175000人はリンガエン湾への |

| 上陸を開始した。まずは第6軍第1軍団所属の2個師団基幹が北方へ、第14軍団所属の第1騎兵師団と |

| 第37歩兵師団はマニラ攻略を任務として南方へ向かうこととされた。 |

| 日本側は第23師団と独立混成第58旅団、それに第23師団に配属された戦車第2師団の重見支隊 |

| (支隊長:重見伊三雄少将)。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| クラーク地区の戦闘 |

| 他方、リンガエン湾南方では、連合軍の進撃は順調であった。日本側の建武集団が防衛に当たっていたが、 |

| 主に飛行場関係の防空部隊や整備要員を再編成したもので十分な戦力がなかった。 |

| 建武集団長に1945年1月8日に着任した塚田理喜智中将(第1挺進集団長兼任)は、マニラ北西100kmの |

| クラーク地区にあるの飛行場群を防衛して、連合軍による飛行場利用をできる限り遅滞させることを目標とした |

| 対する連合軍は1月20日頃からクラーク地区に進入し、25日にアメリカ軍第14軍団(第37・第40師団基幹)により |

| 猛攻撃を開始した。圧迫された建武集団は早くも29日に第二線陣地まで後退した。 |

| 30日に、アメリカ軍はストッチェンバーグ飛行場に星条旗を掲揚し、クラーク飛行場群の制圧を宣言した。 |

| 4月1日に沖縄戦が始まったことを知った塚田中将らは、飛行場への総攻撃により玉砕するか、あるいは |

| 分散してのゲリラ戦に移るか検討した末、4月5日に集団を解散してのゲリラ戦を決断した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| マニラ攻防戦 |

| アメリカ軍はフィリピンの首都マニラの奪還を重視した。リンガエン湾から南下した2個師団のほか、 |

| 1月30日には第8軍所属の第11軍団がバターン半島の付け根付近スービック湾に位置するサンアントニオから |

| 上陸し、翌31日にはマニラ南西ナスグブにもアメリカ軍第24軍所属の第11空挺師団が上陸、 |

| さらに2月3日には第511空挺連隊がパラシュート降下して、いずれもマニラに向かって進撃を開始した。 |

| 対する日本軍はマニラを含む南部一帯は振武集団の担当地区とし、マニラ市街地と周辺には |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 陸戦隊であるマニラ海軍防衛隊(司令官:岩淵三次海軍少将)と指揮下の陸軍野口部隊などが布陣していた。 |

| アメリカ軍がマニラに突入したのは2月3日のことである。約1ヶ月間の激しい市街戦が行われた。日本軍は |

| 振武集団本隊の6個大隊をもって総攻撃に出て、支援を試みたが撃退された。 |

| 野口大佐は25日に戦死、岩淵少将は2月26日に自決、3月3日にマニラは連合軍が制圧するところとなった。 |

| この市街戦による日本軍側の死者は約12000人、連合軍側の損害は戦死約1000人、戦傷約5500人 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 日本軍の戦死者は約12,000人、アメリカ軍の損害は戦死者1,020人と負傷者約5,600人であった。 |

| 市民の犠牲者は約10万人といわれる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| バターン半島およびコレヒドール島でも戦闘が行われた。バターン半島の永吉支隊(支隊長:永吉大佐、 |

| 歩兵第39連隊の2個大隊基幹の3500人)は、1月30日に上陸した米第38歩兵師団と第24歩兵師団の |

| 1個連隊基幹からの猛攻を受けた。コレヒドール島要塞では振武集団指揮下のマニラ湾口防衛隊 |

| (司令官:板垣昂海軍大佐、臨時歩兵1個大隊など陸軍1500人と海軍兵3000人)が防衛にあたっていたが、 |

| 1月22日より米軍の猛烈な艦砲射撃と空襲、さらには対岸からの砲撃を受け始めた。 |

| これらのバターン戦における損害は、日本側が戦死4497名で、連合軍側が戦死228名と戦傷727名であった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 南部の戦闘 |

| ルソン島南部の振武集団は、マニラ陥落後、東方の山地から南部沿岸に展開し持久戦を行った。 |

| この時点での兵力は10万人を超えていたが、船舶部隊や海軍部隊を多数含むうえ、隷下2個師団のうち |

| 第105師団を北部に転進させたため、実力は第8師団を中核とした1個歩兵師団強の戦力であった |

| 11月に入って通信が回復するまでゲリラと交戦していた。11月20日に米軍の管理下へ入ったが、 |

| そのときは兵力2400名が700名にまで減っていた。 |

| 振武集団全体では初期兵力約10万5000名のうち戦死6万名、マラリアや飢餓などによる戦病死15000名、 |

| 行方不明13000名、捕虜1600名の損害を終戦までに受けた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 北部の戦闘 |

| 日本軍主力の尚武集団は、方面軍司令部のあるバギオを中心に北部山地で防衛戦を展開した。 |

| 沿岸部での戦闘から後退した戦車第2師団・第23師団・独混第58旅団のほか第10師団・第19師団・ |

| 第103師団・第105師団(振武集団から抽出)・独混第61旅団などを有し、総兵力は約15万人であった。 |

| 4月16日には、山下大将は、ホセ・ラウレル大統領らを日本本土へ脱出させた。日本軍はイリサン付近で |

| 戦車による特攻作戦など最後の抵抗を試みたが突破され、4月26日にバギオは陥落した |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 大半がジャングルのルソン島の日本軍は、食糧の補給は完全に途絶えて餓死者が続出し、マラリアや赤痢に |

| にかかる者が続出した。部隊としての統制は乱れ、小部隊ごとに山中に散開して生活していた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 他地域の戦闘 |

| 比島作戦ではレイテ島やルソン島以外の島でも激しい戦闘が行われた。マッカーサー大将の強い希望を受けて |

| 連合軍はフィリピン全島を攻略する方針を決め、中南部フィリピン攻略の「ヴィクター作戦」を開始した。 |

| ルソン戦中の2月にベルデ島、ルバング島、パラワン島へ上陸し、3月にはミンダナオ島、プルアス島、セブ島、 |

| 4月にホロ島、ボホール島ほかにも上陸した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

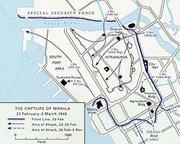

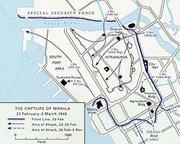

| マニラの戦い 1945年2月3日 - 3月3日 |

| フィリピンの首都のマニラで行われた日本軍と連合軍の市街戦のことを指す。日本軍は敗れ、 |

| 三年間に及んだ日本のフィリピン支配は幕を閉じた。70万人の市民が残留したままで行われた戦いは |

| 太平洋戦争では最大規模となる市街戦となり、10万人の市民が巻き添えで死亡した。 |

|

| 1944年(昭和19年)10月、アメリカ軍を中心とした連合軍はフィリピン奪還に着手し、 |

| 日本軍はレイテ沖海戦で敗北した。同年12月までにレイテ島の戦いでも日本軍が敗れると、 |

| ルソン島への連合軍の上陸は時間の問題となった。 |

| 日本陸軍はフィリピン守備隊として第14方面軍をルソン島に配置していたが、その司令官山下奉文大将は、 |

| 司令部を首都マニラからルソン島北部のバギオに移動して山野での長期持久を図る方針で、 |

| マニラについては日本軍のフィリピン侵攻時のアメリカ軍の対応と同様に |

| 無防備都市宣言することを検討していた。マニラの放棄は市民の被害を避ける目的もあった。 |

| マニラを含むルソン島南部地区担当の振武集団は、マニラ防衛隊(司令官:小林隆陸軍少将)を |

| 野口部隊など3個大隊だけを除いてマニラ市街から東方山地へ退去させた。 |

|

| だが、大本営陸軍部はマニラの放棄には同意しなかった。現地でも第4航空軍(司令官:冨永恭次陸軍中将)は |

| 強硬なマニラ死守派であった。海軍もマニラ放棄に反対し、マニラ駐留の第31特別根拠地隊 |

| の乗員などを集めた海軍陸戦隊「マニラ海軍防衛隊」(マ海防)を編成し、市街戦の態勢を作った。 |

海軍のうちでも、現地の南西方面艦隊司令長官大川内伝七中将は第14方面軍の方針に同調し

マニラ放棄に賛成であった。 |

|

| 1945年1月に連合軍はルソン島に上陸し、2月3日、アメリカ陸軍第14軍団(第1騎兵師団と第37歩兵師団)が |

| マニラ地区へ突入した。市街地に立てこもった日本軍に対し、アメリカ軍は徹底した砲爆撃を加えた。 |

| マニラ南西のナスグブ方面にもアメリカ陸軍第11空挺師団が上陸及びパラシュート降下し、 |

| 途中で日本側の藤兵団隷下の歩兵第31連隊第3大隊を撃破しながらマニラへ侵攻した。 |

| 市中心部の戦い |

| 市中心部と港湾部にもアメリカ軍が突入した。マラカニアン宮殿は激戦地となり破壊された。 |

| 2月24日、岩淵少将は、拠点を死守する旨の決別電を発した。25日、市内の日本陸軍部隊はついに一斉脱出を |

| 試みたが途中の戦闘で野口大佐と2人の大隊長は戦死した。 |

| 翌26日に岩淵少将もできる限り部下を脱出させた後に司令部で自決した。 |

| 3月3日、アメリカ軍はマニラでの戦闘終結を宣言した。 |

| マニラ湾口の戦い |

| 戦前米軍の要塞があったコレヒドール島には海軍の守備隊が置かれていた。 |

| これに戦艦「武蔵」や巡洋艦「鬼怒」の生存者や震洋艇部隊などが配備されマニラ湾口防衛隊が編成された。 |

| 陣容はコレヒドール島に4500人などであった。 |

| 2月15日にマニラ湾に侵入してきた米軍の上陸舟艇部隊に対して震洋艇部隊約36隻による攻撃が行われた |

| 米軍の舟艇は日本側の記録では2隻、アメリカ軍の記録では3隻が撃沈されたという。 |

| 16日にアメリカ軍の上陸部隊はコレヒドール島に上陸し、20日にはほぼ制圧された。 |

| 3月2日にマッカーサーがコレヒドール島に上陸し、星条旗を掲げた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加兵力

| 日本軍 |

|

アメリカ軍 |

| 第31特別根拠地隊司令官:岩淵三次海軍少将 |

|

陸軍第14軍団 オスカー・グリズワルド中将 |

| 野口部隊 野口勝三陸軍大佐 |

|

陸軍第11空挺師団 |

|

|

|

| 戦力 海軍:10000人 |

|

米軍:35000人 |

| 陸軍:4300人 |

|

フィリピン人ゲリラ:3000人 |

|

|

|

| 損害 戦死 12,000名 |

|

戦死 1,010名 |

|

|

戦傷 5,565名 |

|

|

民間人死者 100,000名 |

|

|

|

| 現在のマニラ周辺地図 |

アメリカ軍のイントラムロス地区侵攻経過 |

廃墟と化したマニラ市街 |

|

| 南号作戦 1945年1月下旬~3月下旬 |

| 太平洋戦争(大東亜戦争)末期に日本海軍の実施した資源輸送作戦のことである |

| 1945年(昭和20年)1月下旬から3月下旬まで、シンガポール方面から日本本土へ向けて、 |

| 10隊以上の護送船団を航行させたが、撃沈された船舶や艦艇も多い |

|